【連載】佐野正弘のITインサイト 第150回

NTTドコモ社長 前田義晃氏に訊く海外戦略。宇宙ビジネスやAI、エンタメで稼ぐ

日本の携帯電話会社も積極参加するようになった、世界最大の携帯電話見本市イベント「MWC Barcelona 2025」。その狙いは、国内市場が飽和している上に競争が激化している中、海外市場を積極的に開拓することにあるのだが、中でも最も古くからブース出展しているのがNTTドコモである。

そしてNTTドコモは2024年に、グローバル事業を統括する「NTTドコモ・グローバル」を設立して海外事業を強化する姿勢を打ち出し、「OREX SAI」によるオープンRANなどインフラ関連の事業と、Web3関連の事業を推進する「NTT Digital」の2つの軸で海外市場開拓を進めようとしていた。

だが、それら2つの事業にはいま逆風が吹いている。オープンRANに関しては、世界的に携帯電話会社の投資意欲が減衰しており導入機運が余り高まっていないし、多額の投資を打ち出すなどして力を注いできたWeb3に関しても、生成AIの台頭によって関心そのものが薄れてしまっている状況にある。

そうした中にあって、NTTドコモはどのようにして海外での事業拡大を図ろうとしているのだろうか。MWC Barcelona 2025で代表取締役社長の前田義晃氏に話を聞いてみた。

海外事業拡大を図るNTTドコモ、前田社長にその真意を訊く

まずオープンRANの事業に関してだが、前田氏は「時間がかかっているのもあるが、着実に実ビジネスにつながる案件が出来上がりつつある」と話す。実際今回のMWC Barcelonaでは、OREX SAIがインドネシアの固定通信事業者であるSURGEと固定無線アクセスサービス(FWA)の整備を複数年で請け負う商用契約を締結、オープンRANの商用サービスに導入に向けた受注を獲得したことを明らかにしている。

また前田氏はオープンRANに関して、新興国の方がビジネスの可能性が大きいと話す。新興国の所得水準で利用できる、低価格での通信サービスを実現するにはコスト効率を高める必要があり、そのためには特定の通信機器ベンダーに依存せずコストを抑えやすい、オープンRANの特性が生かせると見ているようだ。実際SURGEの事例では、最大100MbpsのFWAサービスを10万ルピア(約1,700円)という低価格で実現するとしており、その低価格を “赤字覚悟” ではない形で実現できるのはオープンRANならではとなるようだ。

ではもう一方のWeb3はどうなのか。前田氏は「パートナーシップやビジネスの検討なども含め、進んでいないところがある。少し見守りたい感じ」と回答。ブロックチェーンによる認証基盤など、Web3関連の技術を活用したシステム開発は引き続き進めているというが、市場が停滞しているだけに大きな動きを出しづらいというのが正直なところだろう。

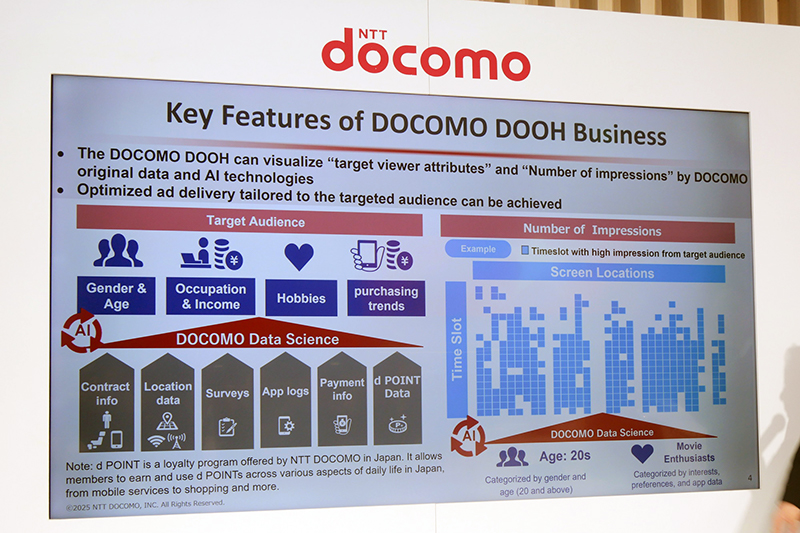

一連の変化を受ける形で前田氏はNTTグループ、NTTドコモグループとしてのグローバルビジネス開拓に向け、さまざまな技術やサービスによる海外事業開拓の機会を探っているとのこと。中でも注目されているのが、DOOH(デジタルサイネージ)となるようだ。

NTTドコモは2019年に、電通ら大手広告代理店との合弁でDOOHへの広告配信を手がける「LIVE BOARD」を立ち上げ、位置情報と属性情報、そしてAIを活用して屋外広告のターゲティングをする取り組みを進めている。そしてこうした取り組みは海外であまり例がないことから高い関心を集めており、実際ベトナムでは現地企業との合弁でDOOH事業を開始、展開しているそうだ。

そして今回、MWC BarcelonaでNTTドコモが海外へのアピールを強めているのが、衛星通信、そして成層圏を飛行して地上のスマートフォンと通信するHAPS(High Altitude Platform Station)などに代表される「NTN(Non-Terrestrial Network、非地上系ネットワーク)」関連の事業だ。

同社のブース内では、NTTグループが立ち上げた宇宙ビジネスブランド「NTT C89」の展示を中心に据え、静止軌道衛星、低軌道衛星、そしてHAPSの3つを使い分けて地上によらない通信を実現する様子が示されていた。

これらの中でも、NTTドコモが現在最も力を入れているのがHAPSである。前田氏によると、「低軌道衛星は(多数の衛星を打ち上げる)コスト面で相当大変なので、HAPSの方が取り組みやすいと思っている」と話し、HAPSによる通信の実績を日本でいち早く作り上げ、海外展開を進めたい姿勢を見せる。

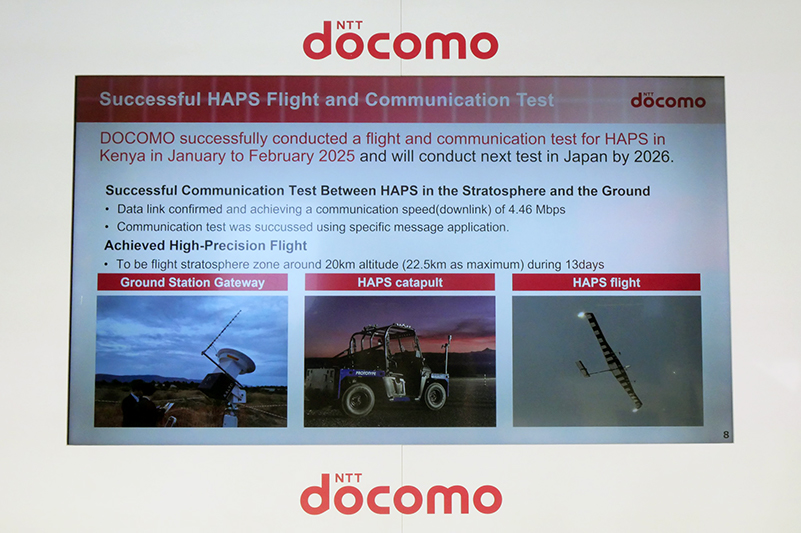

そして実際、今回のMWC Barcelonaに合わせてNTTドコモはHAPSの具体的な成果も披露。日本電信電話(NTT)とスカパーJSATとの合弁で宇宙事業を手がけるSpace Compassと、ケニア共和国で高度約20kmの成層圏を飛行するHAPSを介し、地上のスマートフォンとLTEによるデータ通信の実証実験に成功したことを2025年3月3日に明らかにしている。

前田氏は、2026年にHAPSとスマートフォンとのダイレクト通信サービスを日本で提供する目標を改めて示したが、HAPSは太陽光発電で飛行する仕組みのため、飛行に十分なエネルギーを発電するには現状、日照時間が長い、低い緯度で飛ばす必要がある。前田氏も国内でのサービス開始時点では「九州に行くか行かないか」くらいの場所での展開に限られると話すが、それから2、3年をかけて技術開発を進め、全国カバーを実現したい考えのようだ。

そしてもう1つ、今回のMWC Barcelonaで同社が海外展開の新たな軸として打ち出したのがエンタテインメント系のサービスだ。既にNTTドコモは、同社が主導するグループが2024年11月に国立競技場の運営権実施契約を締結したほか、愛知県の「IGアリーナ」のなどの運営にも携わっているが、そこにNTTグループが打ち出す「IOWN」の技術などを活用してエンタテインメントの体験価値を上げ、それを海外展開していきたい考えを前田氏は示している。

さらにNTTドコモは3月5日に、アカツキグループやメディアドゥらと米国で電子コミック配信サービス「MANGA MIRAI」を提供することも明らかにしており、エンタテインメント系のコンテンツやサービスの海外展開に力を入れていることが分かる。だが、こうしたサービスの海外展開が急速に進んだのは、NTTドコモが前田氏の体制になって以降のことだ。

その理由について前田氏は、「コンテンツビジネスは、ある種二―ズが当たればやりやすい」と話す。インフラなどの事業はその国で展開して実際に根付かせるには時間がかかってしまうが、コンテンツビジネスは早期に展開しやすく、「グローバルビジネス展開という意味では筋があると思っていた」(前田氏)ことから、注力の動きを強めているようだ。

従来取り組んできたオープンRANやHAPSなどのインフラ事業だけでなく、エンタテインメント関連の事業でも新たな技術を取り入れ世界展開を加速するというのは、ある意味でコンテンツビジネスに強い前田氏の体制ならではといえる。

新たな事業の海外展開が加わったことで、NTTドコモの海外ビジネス展開がどこまで加速するのか、今後同社の業績を見据える上でも大きなポイントになってくるだろう。