【連載】佐野正弘のITインサイト 第149回

モバイル業界の停滞が顕著な「MWC Barcelona」、日本企業の“種まき”は功を奏するか

スペイン・バルセロナで毎年開催されている、世界最大の携帯電話の見本市イベント「MWC Barcelona」。2025年も現地時間の3月3日から4日間にわたって開催されているが、携帯電話業界の1年を占うイベントということもあって筆者も現地に赴いて取材を進めている。

「MWC Barcelona」訪問で見て取れた、今年の通信業界の動向

だが今年のMWC Barcelonaを訪れてみて、非常に気になったことが1つある。例年であれば各社の展示から業界で関心が高まっているトレンドを見て取ることができ、2024年であれば昨今話題の「AI」がそのトレンドとなっていた。

だが2025年の各社の展示を見るに、そうした大きなトレンドが見出しにくくなっており、依然AI技術やその活用に対する関心は高いのだが、それが業界を大きく動かす決定的な要素になっているかというと、そうとは言えない印象を受ける。

むしろ気になるのはブースに “空き” が見られることや、会場内の広告が減少していることだ。それだけ業界の勢いに陰りが出てきていることを示している。

理由の1つは、5Gの苦戦だろう。かつて5Gで期待されていた法人向け通信需要の開拓などが思うように進んでおらず、現状5Gの利用用途はスマートフォンの通信を高速にする以上に広がっていない。インフラに投資をしてもスマートフォンから得られる以上の収入が得られず、儲かっているのはそのネットワーク上でサービスをしている大手IT企業ばかりという実情が、世界的に大きな課題となっているのだ。

それだけに今回のMWC Barcelonaでは、携帯電話会社がどうやって稼ぐのか?という点が大きく問われている印象を受けたが、そこで注目されているのが日本の携帯電話会社の取り組みである。日本でも政府の料金引き下げ要請などもあって、携帯電話会社がモバイル通信から得る収入は大きく減少している一方、携帯電話の顧客基盤を軸に周辺サービスを提供することで売上を高める、いわゆる経済圏ビジネスによって収益を伸ばしているからだ。

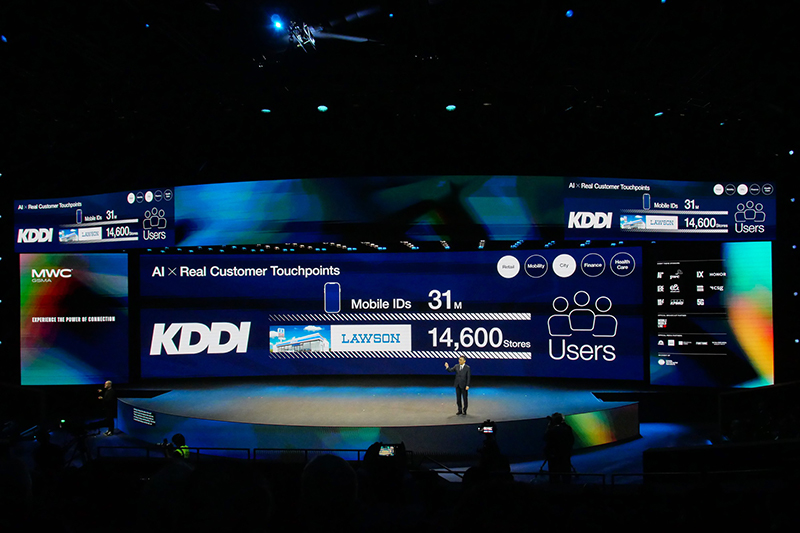

実際今回のMWC Barcelonaでは、国内携帯電話会社の1つであるKDDIの代表取締役社長である高橋誠氏が基調講演に登壇。5GやAIを軸に、金融やエネルギーなどの事業を広げる同社の「サテライトグロース戦略」を紹介するとともに、経営に参画したローソンに、KDDIが持つ通信やデジタル技術を活用してデジタル化を進める「リアルテックコンビニ」の構想を披露するなど、通信だけによらない事業戦略を紹介し高い関心を集めていた。

そしてもう1つ、MWC Barcelonaの停滞をもたらしているのが政治の影響である。4Gから5Gの時代にかけ、携帯電話産業は技術と価格の優位性から中国企業がけん引してきたが、その中国では経済不況が長期化しているのに加え、米中対立の強まりで米国の同盟国を中心に、中国の通信機器ベンダー製品を他社製品に入れ替える動きが強まってきている。

もちろん新興国などでは、依然中国の通信機器ベンダーが強みを発揮しているし、アップルとサムスン電子を除けば、スマートフォンも中国メーカーが席巻している状況に変わりはなく、中国企業の存在感が依然大きいことは間違いない。ただそれでも広告などの減少を見るに、経済不況や米中対立などの影響で中国企業の影響力が徐々に低下し、業界に少しずつ影響をもたらしていることは確かなようだ。

その一方で、少しずつではあるが存在感が高まってきているのが「オープンRAN」である。これは、従来特定の通信機器ベンダー製品に依存していた基地局などの無線設備の仕様をオープンにして、携帯電話会社が導入する機器を自由に選べるようにする取り組みである。

携帯電話会社は、各国の通信を担う安全保障上重要な存在でもある。それだけに調達する機器の選択肢を増やすことは、コスト削減に加え安全保障にも大きく影響してくる。それがオープンRANへの関心を高めている要因となっているわけだ。

ただ、オープンRANへの関心は5Gのサービス開始とともに大きく高まり、一時は多くの携帯電話会社が導入に前向きな姿勢を見せていたのだが、5Gで “儲からない” ことが明らかになると共に、携帯各社が設備投資を減らした結果、導入の機運が急速にしぼんでしまった経緯がある。

だがそれでも、オープンRANの潮流は着実に訪れているようだ。「楽天シンフォニー」を立ち上げ、楽天モバイルで培った技術を生かしてオープンRANの事業化に取り組んでいる、楽天グループの代表取締役会長兼社長最高執行役員である三木谷浩史氏は、「既存の携帯電話会社が一気にオープンRANを導入するのは難しいと思うが、それでも部分的には動き出している」と話しており、オープンRANの導入は当初期待した勢いこそないものの、2030年頃までに着実に進んでいくとの見方を示していた。

同様にこの分野に力を入れるNTTドコモも、オープンRANの推進に向け日本電気(NEC)との合弁で展開している「OREX SAI」が、シンガポールやフィリピンの携帯電話会社とパートナーシップの締結を発表したほか、インドネシアのSURGEという通信会社と提携してオープンRANの技術を用いた固定無線アクセス(FWA)のソリューションを提供し、無線通信を活用した低価格のインターネット接続サービスを提供する取り組みを進めることを発表。オープンRANの海外展開に向けた実績作りを着実に進めているようだ。

加えて、今回のMWC Barcelonaには京セラが久しぶりに出展しており、オープンRANに対応し、AIを活用した仮想化基地局の開発を表明。オープンRANの普及に向け「O-RU Alliance」を立ち上げるなど、通信機器事業への再参入に向けた取り組みを強化している。

日本の携帯電話産業はスマートフォン時代に大きく存在感を失ってしまったが、MWC Barcelonaの停滞が示すように、携帯電話業界が大きな節目を迎え混迷が深まる中にあって、再浮上のため水面下で地ならしを進めつつある様子も見ることができた。

ただ、市場が短期間で変化するスマートフォンなどの端末事業とは違い、日本企業が力を入れるインフラ事業は変化が起きるまでに時間がかかるもの。現在の種まきが功を奏して数年後に世界的な存在感を高められるかが、その取り組みを評価する上で大きなポイントになってくるだろう。