購入したユーザーが「本当に使い続けられる」シンプルな設計

アイ・オー、誰でも使い続けられる“脱・スマート”なテレビ電話「memet」

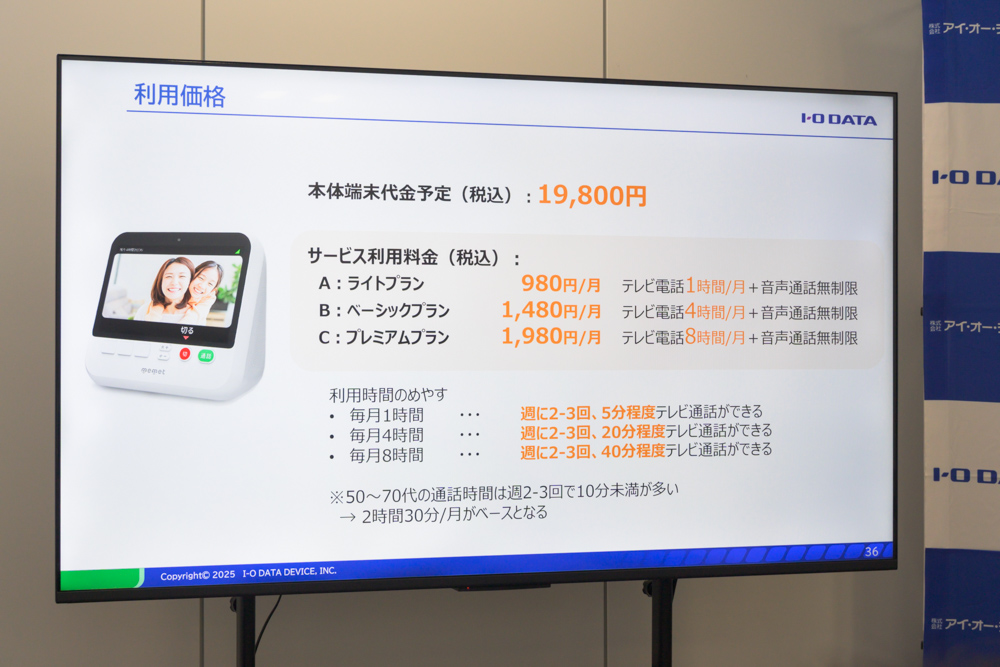

アイ・オー・データ機器は、高齢化社会を見据えて開発したテレビ電話機/サービス「memet(めめっと)」を発表。本日より応援購入サービスMakuakeにて先行販売を実施する。通常本体価格は19,800円(税込)。Makuakeでは、30%オフ(13,860円)の「超超早割」、20%オフ(15,840円)の「超早割」など、台数限定の先行販売割引が用意される。先行販売期間は3月18日(火)までで、発送は4月中を予定する。

またテレビ通話のため、別途サブスクリプションサービスへの加入が必要。料金プランは、月1時間のテレビ通話ができる「ライトプラン」(980円)、月4時間のテレビ通話ができる「ベーシックプラン」(1,480円)、月8時間のテレビ通話ができる「プレミアムプラン」(1,980円)の3種類をラインナップ。いずれのプランも、音声通話については無制限で利用できる。

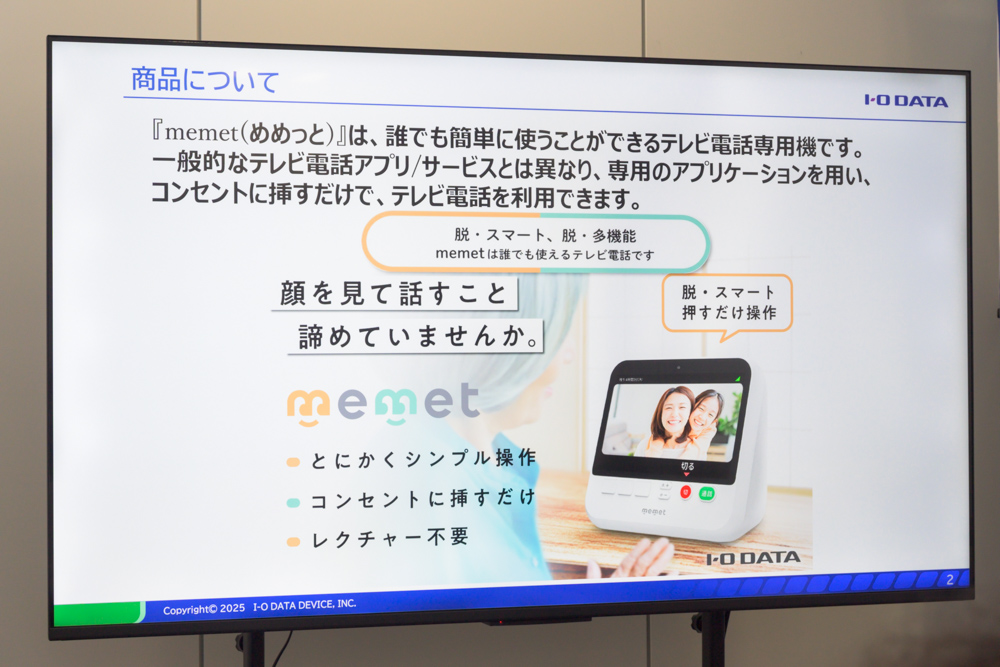

memetは、日本国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となる、いわゆる「2025年問題」をきっかけに、シニア世代とその子供/孫世代とが “ゆるやかにつながれる” コミュニケーションツールとして開発したというテレビ電話専用機およびサービス。“脱・スマート化” をコンセプトに掲げており、誰でも簡単に使い始め、使い続けることができるシンプルさを追求したとのこと。

memetの端末本体には10.1型の液晶画面とカメラ、マイク、スピーカー、物理ボタンを搭載。ボタンの種類は、3つの連絡先選択ボタン、スピーカー音量調整ボタン、通話入切ボタンの計7つで、タッチ操作には非対応。「通話したい相手を選ぶ」「電話をかける/電話に出る」「音量を調節する」という3つの操作のみに絞り込み、スマートフォンに不慣れなシニア世代でも迷わず使い始められるとしている。バッテリーも内蔵せず、常時電源に接続して使用する。

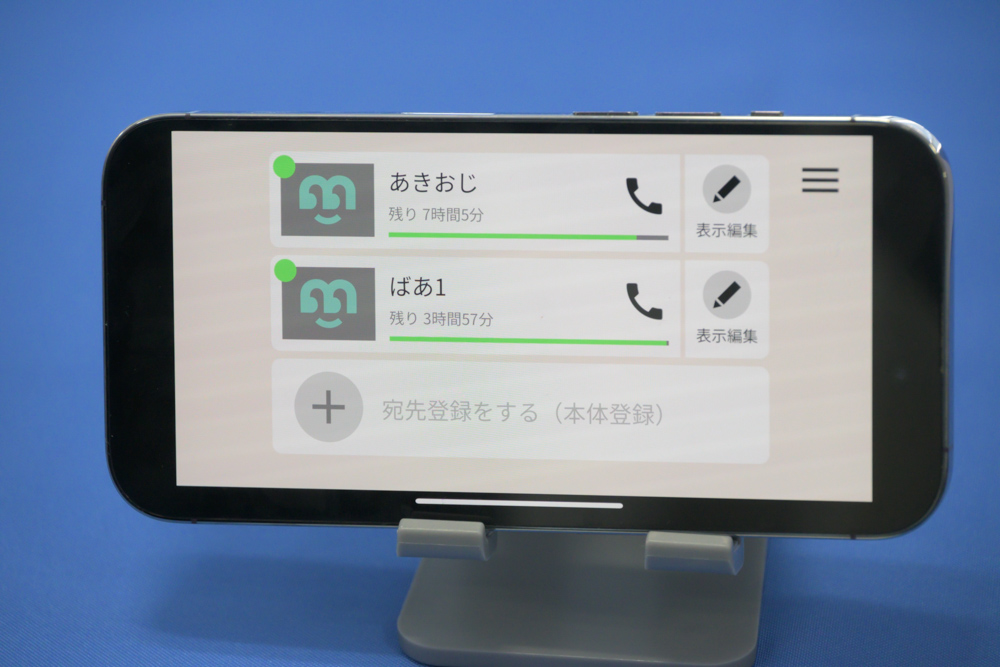

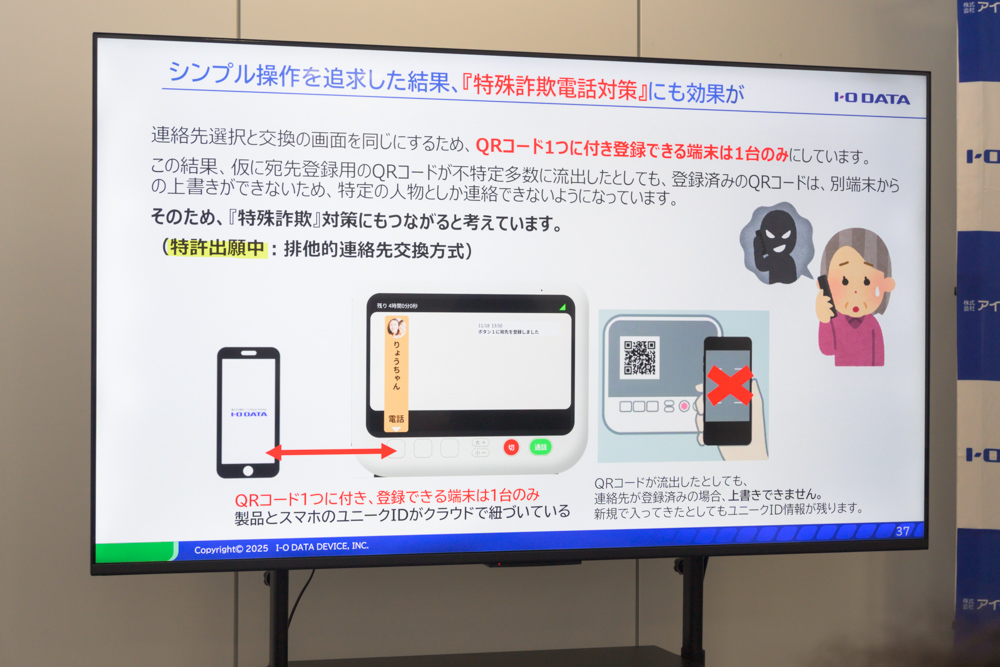

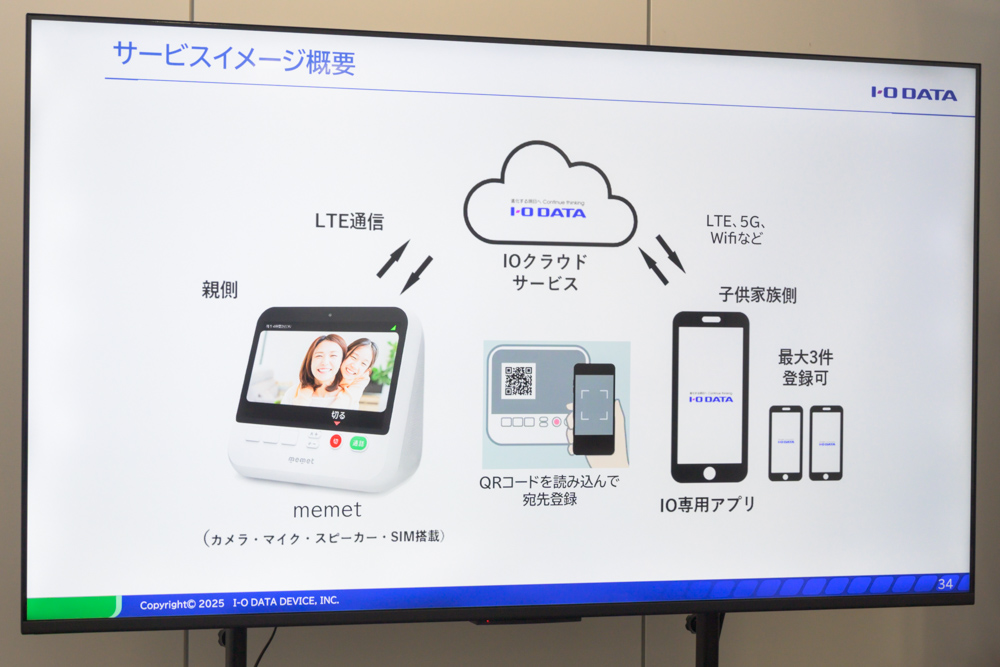

通話は、専用アプリ「memet」をインストールし、端末本体の連絡先に登録したスマートフォン/タブレットとの間でのみ可能。連絡先の登録は、memet端末のディスプレイに表示されるQRコードを、スマホ/タブレット側でスキャンすることで行う。1つのQRコードにつき1台のスマホを紐づける方式のため、「知らない相手から連絡がかかってくる」ということが無く、同社では特殊詐欺電話の対策にもつながることを期待しているという。なお、この登録方式は特許出願中とのこと。

通信にはKDDIのLTE回線網を使用しており、端末内にSIMを内蔵。前述した3つの料金プランのいずれかに加入さえすれば、別途通信キャリアやインターネット回線を契約する必要はなく、利用をやめる際も解約費用などは発生しない。

料金プランの選択および支払い設定もmemetアプリから行う。同社では、子供/孫世代が端末を購入し、料金プランや連絡先設定を行ってからシニア世代に送る、というようなフローを想定している。

ユーザーが本当に使い続けられる“脱・スマート”なデバイス

先ごろ行われた本製品の発表会では、同社執行役員 第3事業部長の加藤光兼氏、および同社第3事業部 企画3課の竹田 隼氏が、製品の背景や開発の過程についてより詳しく説明した。

本製品のきっかけが、「2025年問題」であることは前述のとおり。働き手の不足などが危ぶまれているこの課題に対し、アイ・オー・データの技術力を活かしサポートできることは無いか、という視点で検討が始まったという。

その中で、シニア世代について介護事業者や高齢者施設で聞き取りを行ったところ、「友人とのコミュニケーション」「家族との団らん」といった対人コミュニケーションに対するニーズが高いことが分かったとのこと。

それとは逆に、子供/孫世代への調査では、シニア世代に対する「見守り」への需要があることが明らかに。シニア世代用にスマホやタブレットを購入したはいいものの、操作に慣れない、詐欺電話などトラブルの不安があるといった理由から、結局日常的なコミュニケーションには利用されていないという実態も浮き彫りになった。

こうした調査結果から「実は『誰でも簡単に使えるテレビ電話』が求められているのではないか」という発想が生まれ、memetの開発に至ったそうだ。

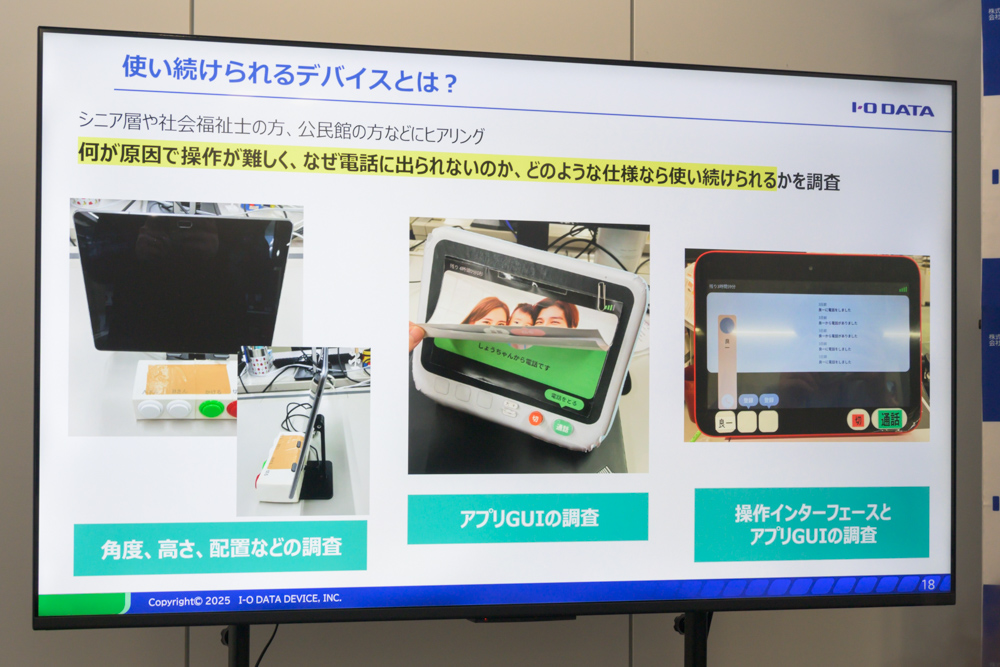

端末の開発においては、購入したユーザーが本当に使い続けられるデバイスとなるように徹底的に研究したと竹田氏。シニア世代や社会福祉士、公民館などへ試作機を持ち込みヒアリングしたところ、例えば「タッチ操作は押した感覚が無いため、自分がきちんと操作できているのか実感が無い。指の関節の変形や皮膚の乾燥が原因でタッチパネルが反応しづらい場合もある」というような、シニアならではの事情が次々と明らかになったのだという。

こうしたフィードバックをもとに、機能数、インターフェースのデザイン、操作レスポンス、ディスプレイの角度、ボタンのクリック感にいたるまで、シニアとっても操作しやすいシンプルさを追求。使い切れないほどの機能を1台に集約したスマートフォンのようなデバイスとは真逆の、必要十分な機能だけを厳選した “脱・スマート” なデバイスとして仕上がった。

- Source: アイ・オー・データ機器 Makuake