発売は未定

ゼブラ、XR空間にも書けるペン「T-Pen」発表。アナログとデジタルの融合に“初挑戦”

ゼブラは、新技術「kaku lab.(カクラボ)」を発表した。製品化や価格については未定。現状ではビジネスモデルを模索している段階であり、パートナー企業を募集しているという。

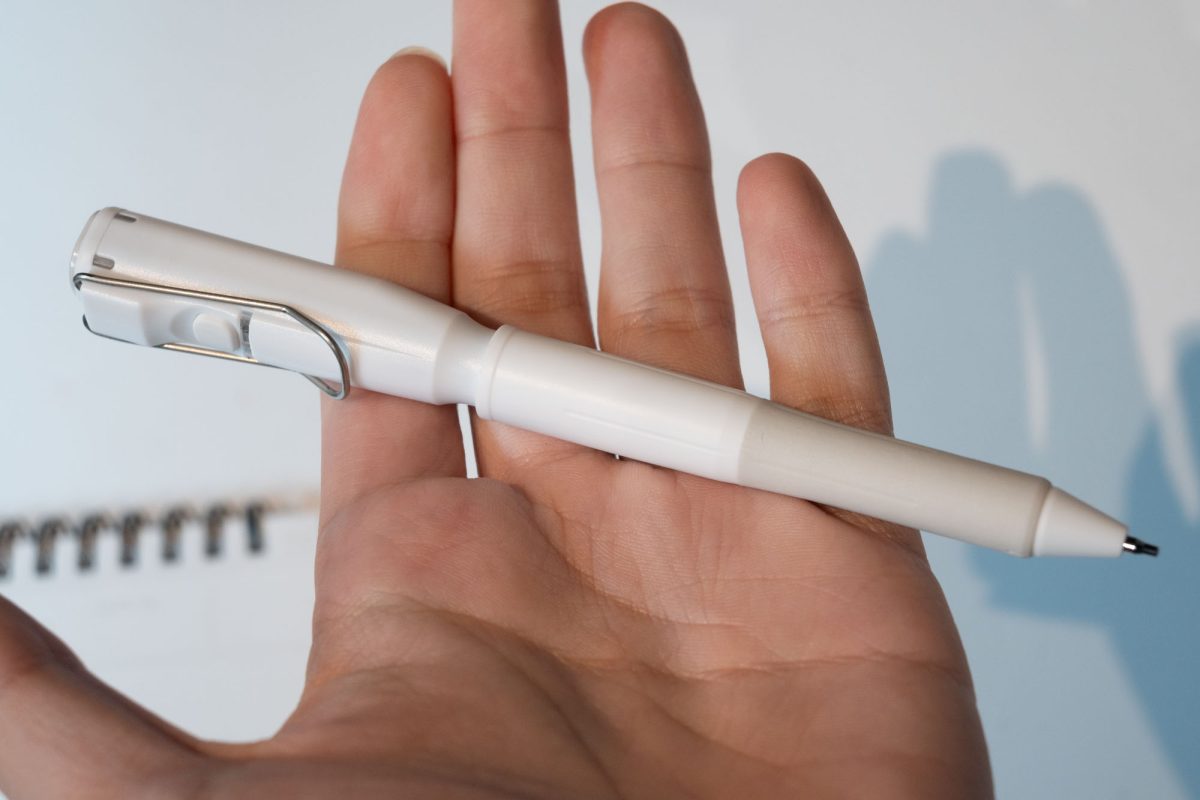

同社が開発したペン型デバイス「T-Pen」を使用することで、現実の紙および仮想空間に書くことが出来るというという新技術。同社は「これまでにない筆記具」とアピールし、「従来の筆記具の枠を超えた」最先端の体験が行えるとしている。

なお上述の通り、現在はビジネスモデルを模索している段階であり、製品化については想定していない。教育や医療、エンターテインメント、クリエイティブなど多くの分野で活用できると同社は考えており、「単体技術の提供も含めて、思いもつかないような製品やサービスを一緒に創造するパートナーを募集」すると説明している。

今回発表されたのは、T-Penと独自開発のソフトウェアを活用することで“XR空間上に書く”体験のほか、AIを用いて書いた絵を仕上げたり、3D化したりできるソリューション。デバイスについてはNTマイクロシステムズ、ソフトウェアについてはインタラクティブラボラトリーと共同開発した。

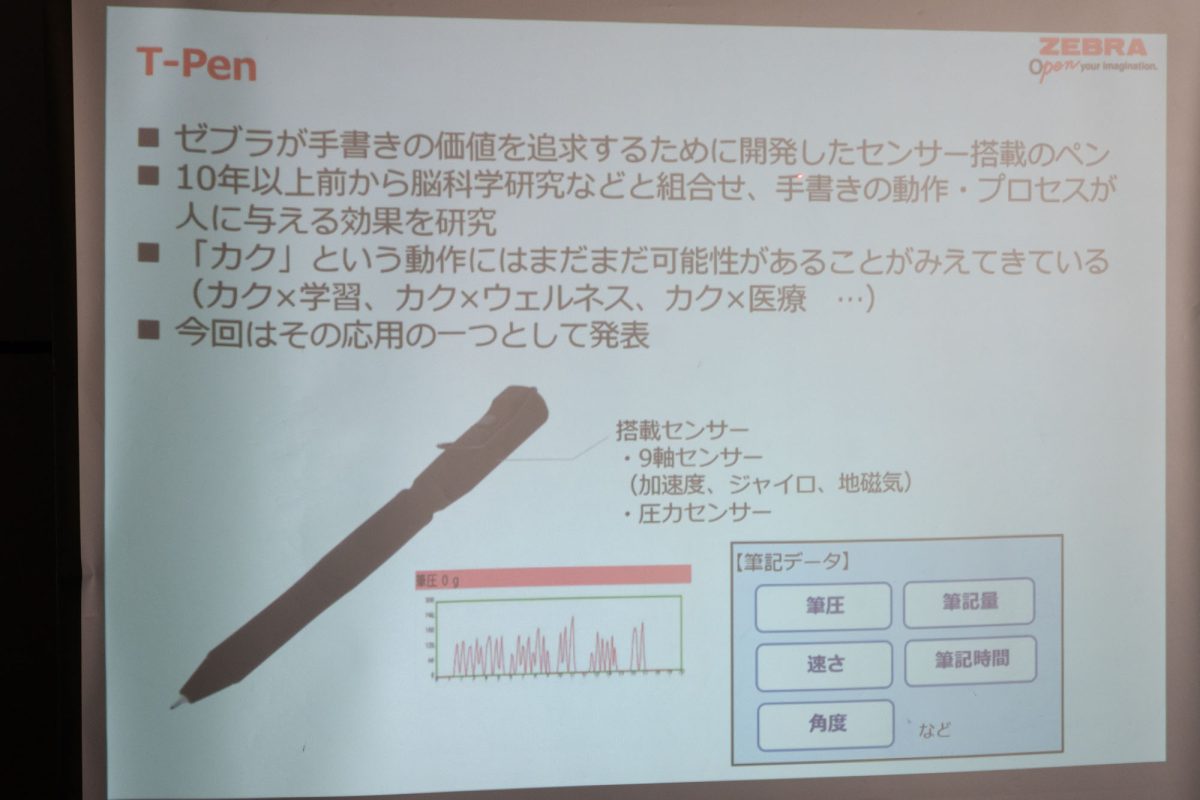

T-Penには9軸センサー(加速度、ジャイロ、地磁気)が搭載され、独自アルゴリズムの解析とヘッドマウントディスプレイのカメラを活用することにより、XR空間上での位置を把握可能。さらに圧力センサーも搭載し、筆圧/筆記角度/速度といった筆記状態も計測できる。ネーミングのTは、「Transform(変革)」から取ったとのこと。

ペンにはリチウムイオンバッテリーを内蔵し、上端に設けられたUSB Type-C端子からの充電に対応。Blueooth接続をサポートする。通常のシャープペンシルと同様、物理的に筆記することもでき、今回のモデルでは0.5mmの替芯が利用できる。なお、商品化の際にはボールペンやマーカーといった仕様も想定している。

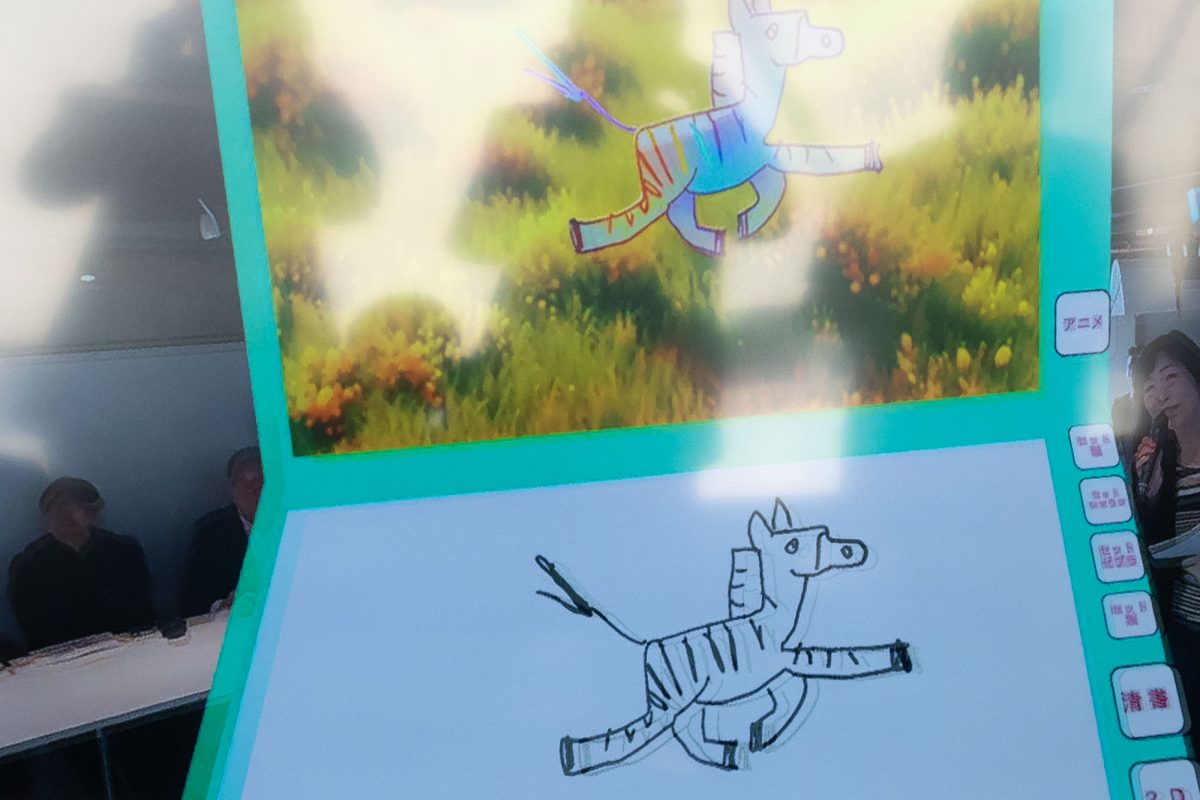

発表会で実施されたデモでは、ヘッドマウントディスプレイ「Meta Quest 3」を用いて、空間に絵を描く様子を披露した。アプリ内で空間に描いた“しまうま”の絵をベースに、AIを使って画像生成したり3Dモデルを作成したりする様子が紹介された。

空間に描いた絵は、移動したり360度から見ることも可能。アプリではこの絵を “仮想タブレット” にコピーして「清書」ボタンを押すことで、LLMを使用した画像生成が行える。処理内容としては、絵に書いたものをGPT-4oで認識させてプロンプト化、それをStable Diffusion XLで生成させるという流れだ。

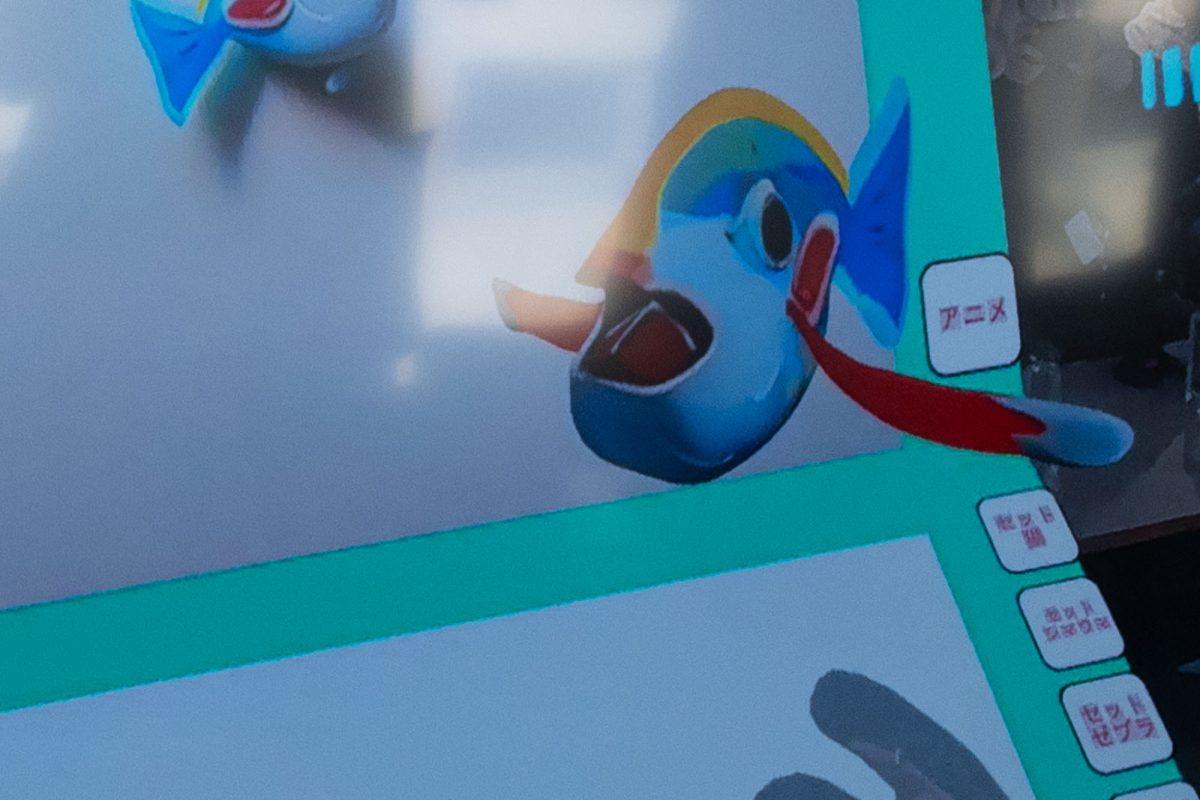

仮想タブレットにコピーした絵は3Dモデル化することも可能で、出来上がったモデルはアプリ内で自由に観察したり、3Dプリンターに出力させることもできるという。こちらについては、Tripo AIを用いて処理を行っている。

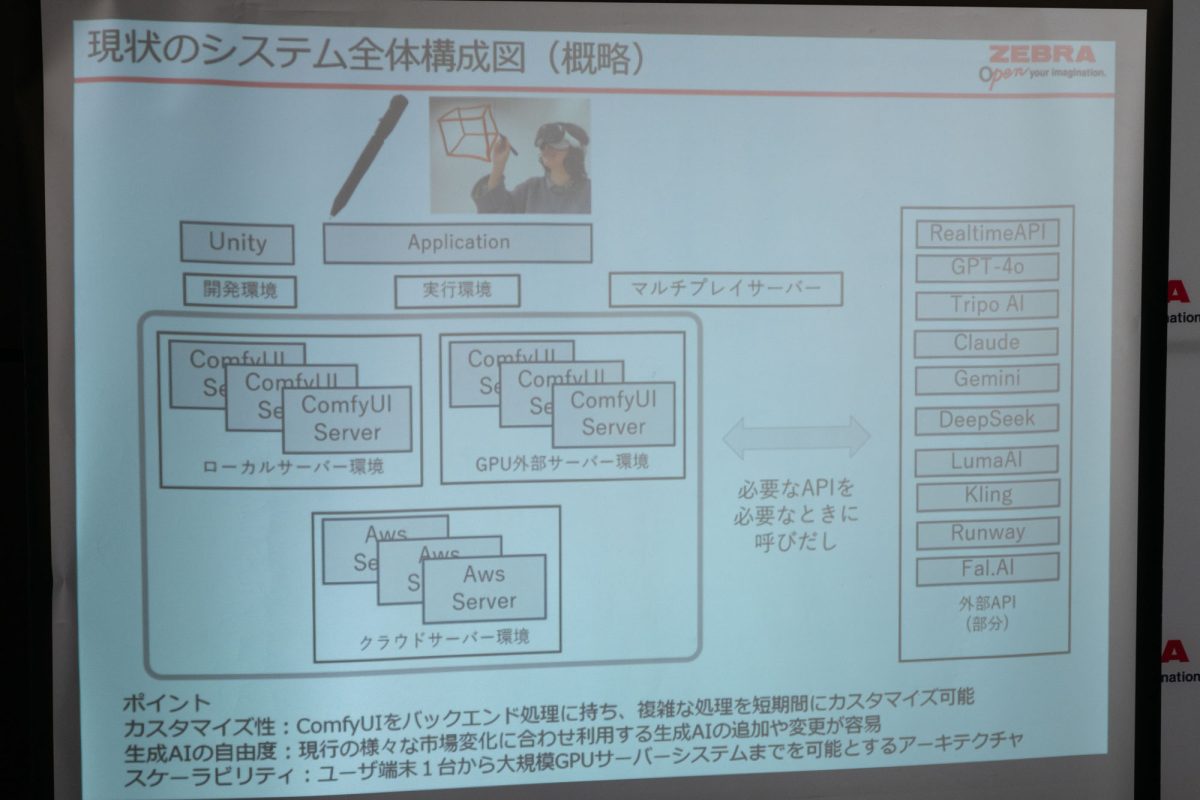

同社は発表会の中で、システム的にはRealtimeAPI、Claude、Gemini、DeepSeek、LumaAIなどのあらゆるAIのAPIが使用できる状態になっているとアピールする。これにより、パートナー企業の要望に合わせてAIを使い分けられる。さらに新たなAPIが公開された場合、すぐそれを追加できるように設計しているという。

開発中の機能としては、描いた絵をもとに映像を制作したり、その効果音のサウンドを生成したりすることも進めているという。また、書いた文字を翻訳する機能も開発しており、現状6か国語(日本語、英語、韓国語、イタリア語、簡体字、繁体字)をサポートしているという。

繰り返しとなるが、あくまでビジネス化に向けて技術を発表したものであり、現時点では製品化については未定。一般販売を行う予定は現状ないとしている。今後の展開に期待したい。

- Source: ゼブラ