【連載】佐野正弘のITインサイト 第146回

KDDIが社長交代、金融やコンビニにまで広がった事業を成長させ続けられるか

2021年にソフトバンクが宮川潤一氏に、2023年に楽天モバイルが鈴木和洋氏に、2024年にNTTドコモが前田義晃氏にと、2020年代に入って携帯4社のうち3社が相次いで社長が交代しているのだが、残るKDDIも2025年に入り、社長交代を図る方針を打ち出している。

KDDIが4月より社長交代。現取締役執行役員常務CDOの松田浩路氏が就任

実際、同社は2025年2月5日の決算に合わせる形で社長交代の人事を発表。4月1日から、現在代表取締役社長CEOを務めている高橋誠氏に代わり、現在取締役執行役員常務CDOを務めている松田浩路氏に社長交代するとしている。

高橋氏が社長に就任したのは2018年のことであり、それからおよそ7年が経過していることを考えれば、社長交代のタイミングが近かったことは確かだろう。ただKDDIは最近、英OpenSignalの調査でモバイル通信のネットワーク品質が高い評価を得るなど、主力のモバイル通信で評価を高めていたほか、経営面でもコンビニエンスストア大手のローソンの経営に参画するなど、高橋氏の体制で新たな取り組みが進んでいる最中でもあった。

それだけに、現在のタイミングで社長交代に至ったのはなぜか?という疑問も湧くところだが、高橋氏の狙いは体制の若返りにあるようだ。松田氏は53歳と、高橋氏と比べおよそ10歳若いのだが、その若さこそが今後の事業経営において重要になるというのが、高橋氏の考えであるという。

KDDIをはじめとした携帯各社は現在、今後モバイル通信より大きな成長が見込めるとされるAI関連事業の開拓に非常に力を注ぐようになった。そしてAI関連の事業を強化するには、AIに詳しい国内外の企業との連携が必要であり、そうした企業の経営者はみな若いという。

KDDIがそうしたAI関連企業と渡り合って事業を成長させるには、若くてAI技術に対する知見を持つ経営者へのバトンタッチが必要と判断したことが、社長交代に至る要因の1つとなったようだ。松田氏は元々技術畑の出身で大手IT企業との交渉なども手掛けているだけに、最新のIT技術に明るいこともAI時代のトップを任せる要因と見られる。

そしてもう1つ、高橋氏が挙げていたのがグローバル化に対応できるセンスを持ち合わせていることだ。松田氏は技術の知識に加え語学力も堪能で、それを生かしてスマートフォン時代には、アップルやグーグル、クアルコムといった海外大手企業との関係構築に尽力してきた実績を持つ。

とりわけ松田氏が「大きな自信につながった」と話すのは、2023年のSpace Exploration Technologies(スペースX)との提携を実現させたことだ。KDDIはスペースXとの提携により、低軌道衛星群「Starlink」による高速衛星通信を他社に先駆けて活用を進めており、今春には衛星・スマートフォン間の直接通信も実現予定であるなど、サービスの優位性にもつなげてきている。

衛星通信は、モバイル通信の今後を見据える上でも非常に重要な存在となる可能性が高い。そうした最新技術を持つ企業といち早く提携を実現した手腕も、松田氏の評価を高め社長起用に至る大きな要因となったようだ。

これら一連の松田氏の実績を考慮するに、松田氏の体制でKDDIは、新しい技術により注力した戦略を取ることになるのではないかと考えられる。とりわけ期待されているのは、既に通信会社同士の競争が激しくなっている、AI技術とネットワークを融合したインフラ面での取り組みであろう。

すでにソフトバンクは宮川氏の体制で、AIの社会活用がより進むことを見据え、AI関連のデータを処理するデータセンターと、それを動かす電力を全国に分散させ、AI技術によってその最適化を図る「次世代社会インフラ」構想を打ち出している。また、NTTドコモの親会社である日本電信電話(NTT)も、光技術を活用した「IOWN」の高い性能を生かし、ネットワークでデータセンターの分散化を図る取り組みを打ち出している。

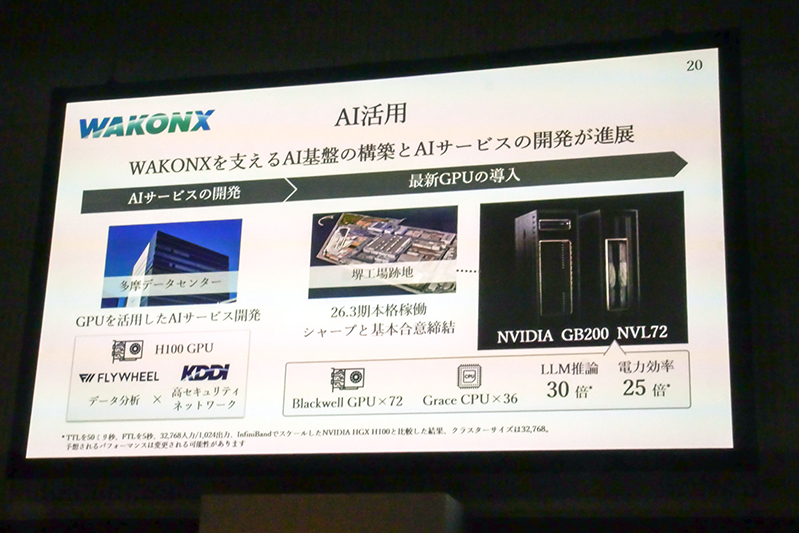

そしてKDDIも、シャープの堺工場跡地へのデータセンター構築に向け基本合意書を締結するなど、AI技術に欠かせないデータセンターの構築に積極投資をしている。ゆえに松田氏の体制ではまず、他社に対抗するべくAI関連インフラの整備に重点を置いて取り組むものと考えられる。

一方で、松田氏の体制で今後を見据えにくいのが、技術だけによらない部分も多いコンシューマー向けの非通信系サービスである。とりわけ金融事業に関しては、2024年11月に三菱UFJフィナンシャル・グループとの提携関係を見直し、「auじぶん銀行」を完全子会社化した一方、「auカブコム証券」(現・三菱UFJ eスマート証券)を手放しており、競合と比べると証券会社という大きなパーツを失っている。今後その穴をどう埋めていくのかが直近の課題となってくるだろう。

また、経営に参画したばかりのローソンに関しても、「Pontaパス」「povo Data Oasis」などで集客施策は進められているが、当初打ち出されていたデジタル技術による新しいコンビニエンスストアの実現に関しては、具体的な取り組みがまさにこれからという段階である。流通小売りという畑違いの分野で、KDDIが持つネットワークや技術力をいかに融合して成果を出せるかという点は、やはり松田氏の手腕が大きく問われるところである。

そして筆者が最も気になるのは、やはり主力のモバイル通信への取り組みだ。モバイル通信はスマートフォン利用者が既に飽和しており、政府には大手3社のシェア低減や依然料金引き下げ競争が求められているのに加え、5Gで期待された法人ソリューションの開拓が全く進んでおらず、新たな成長の源泉を見つけられないことが、KDDIに限らず携帯電話業界共通の大きな課題となっている。

松田氏は、「通信のエンジニアをやってきただけに、通信への思い入れは大きい」と話し、5GをAIによって進化させることが今後の大きなテーマになるとしていた。AIと通信の融合、そして松田氏が力を入れてきた衛星通信などの活用などによって、いかにモバイル通信で新たな成長の源泉を見つけ競争力を高められるかが、松田氏の体制では問われることになりそうだ。