【連載】西田宗千佳のネクストゲート 第22回

グランツーリスモ25周年。ポリフォニー山内氏が語る「25年で変わったもの、変わらないもの」

2022年12月23日にレースゲーム『グランツーリスモ』が、PlayStation版の初代発売から25周年を迎えた。

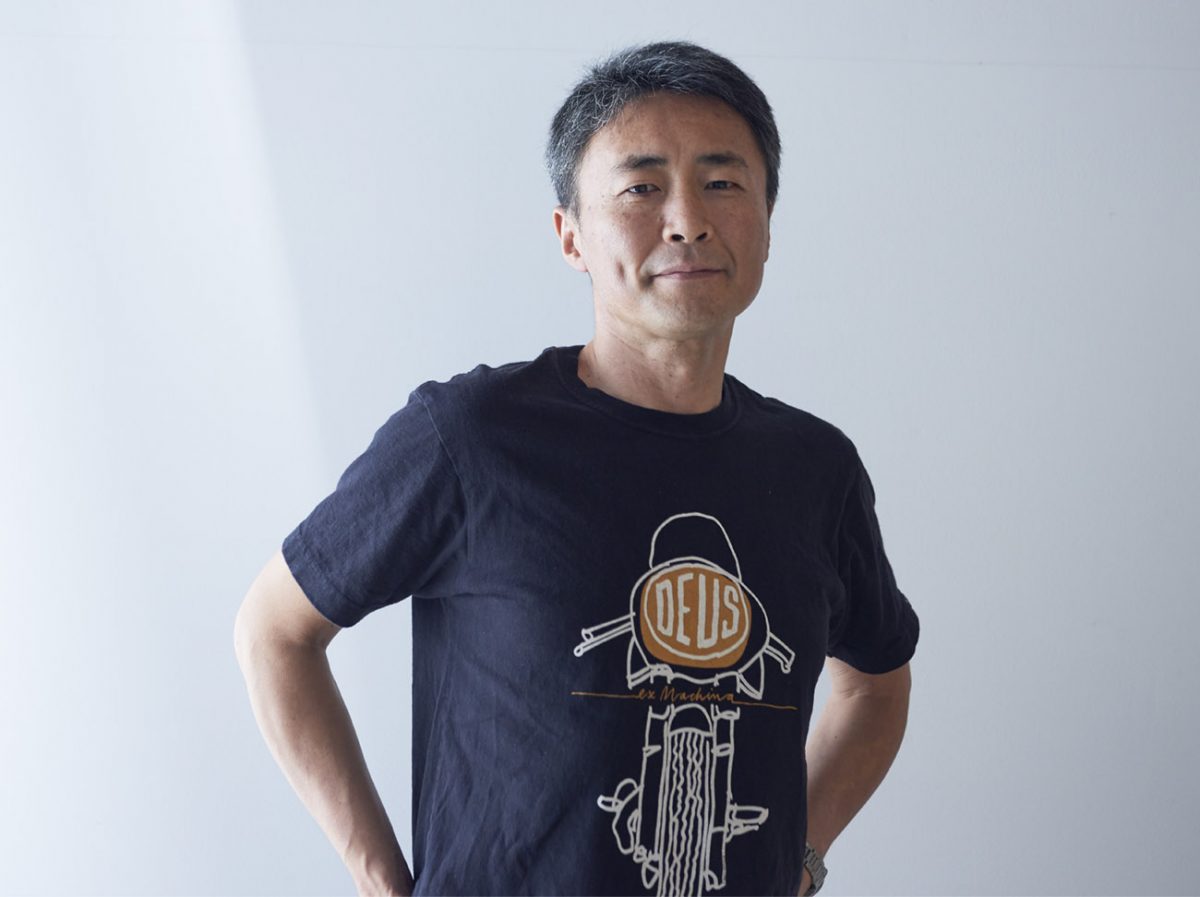

それに合わせ、同シリーズを開発する「ポリフォニー・デジタル」で、開発現場の公開、および同社代表でプロデューサーの山内一典氏のラウンドテーブル取材が行われた。その様子をお伝えしよう。

ポリフォニー・デジタル社内に潜入

ポリフォニー・デジタルは都内某所のビルの中にある。

入るとすぐに見えるのは巨大なスペース。グランツーリスモを使ったeスポーツイベントなどの開催も増えてきたため、「色々なことができるように」(山内氏)広いスペースが設けられている。そして、音響もちゃんとしているので「パーティーでダンスフロアになることも」(山内氏)あるとか。

社内には整然と机が並び、多くの人が作業をしていた。その様子を撮影することはできないので、人のいない提供写真でご勘弁を。

資料室があったり、ミーティングのためのちょっとした和室があったりもするが、「おしゃれなオフィス」的な印象で、すごく変わった場所というわけではない。

ただ、ここからグランツーリスモが生まれているのも、また事実なのだ。東京の他にも福岡にオフィスがあり、お互いを常に回線でつなぎながら開発が行われているという。

「コロナ禍で色々大変ではありましたが、リモートワーク率は、弊社は少なめだと思います。チームとして密接に開発を進めてきたから、ということが大きいのだと思います」と山内氏は話す。

25周年、シリーズはどう変わってきたのか

前述のように、グランツーリスモ・シリーズは発売から25周年を迎えた。この間に遊ばれ方はどう変化したのだろうか? 山内氏は次のように説明する。

山内:2つのユーザーのピークがあります。壮年層の山と、若年層の山です。壮年層の山は、(25年前発売の)最初の『グランツーリスモ』(PS用)から遊んで下さっている方々が多く、主にオフラインで、「キャリアモード」を中心にひたすら好きな車を集めていくという遊び方。比較的トラディショナル(伝統的)なファン、と言えるかもしれません。

それに対して、若年層はオンラインネイティブ、と言っていいかもしれません。『グランツーリスモSPORT』(2017年/PS4用)からのファンが多く、オンラインを中心に遊ばれています。ログインして起動し、レースやロビーで楽しむ。比較的毎日のプレイ時間が短いのが特徴です。ユーザーは新陳代謝していくわけですが、この2つの山があることを念頭に、両方を考えながら開発をしています。

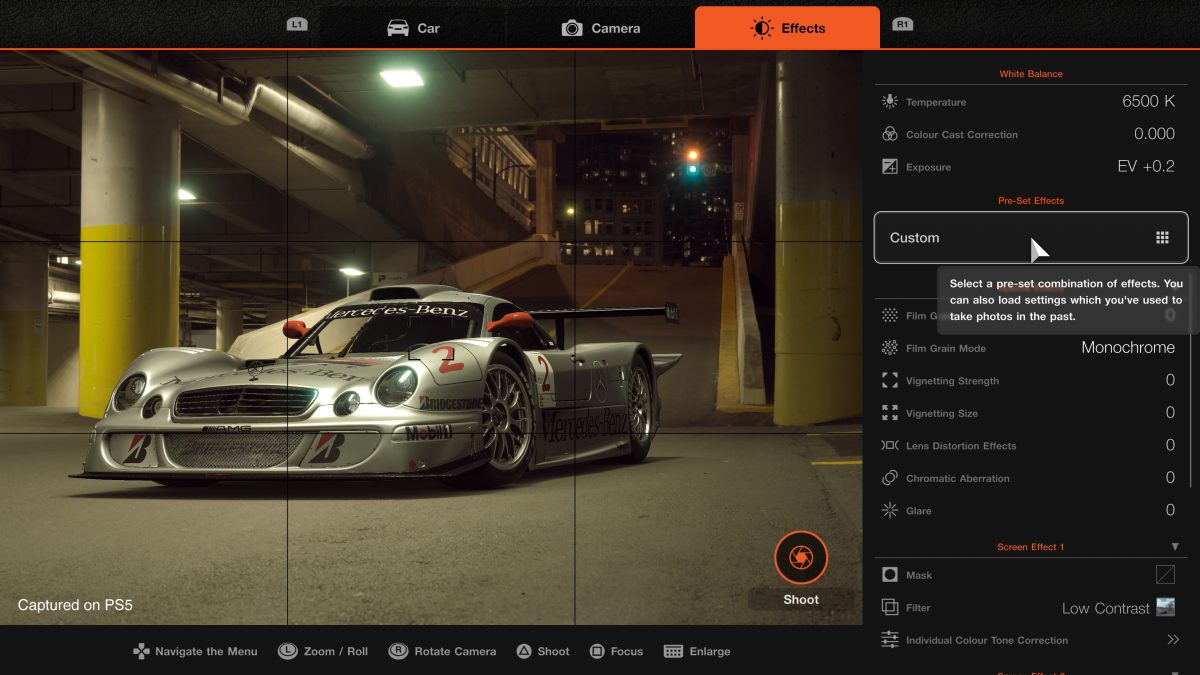

もちろん、フォトモードやリバリーエディター(車やレーシングスーツの外観を変える機能)で遊んでいる方もたくさんいます。「GT」のカメラ機能はかなり本格的な作りになっていますが、そこから写真、本物の写真撮影を覚えた方も相当数いらっしゃいます。

プレイスタイルの幅は、25年でそれだけ広がったということだろう。

25年(初代『GT』開発開始からカウントすれば30年近く)、山内氏はこのシリーズを作り続けている。その間には、なにが変わったのだろうか?

山内:もちろん毎回変化はあります。ゲームの特徴的なところは、ハードの進化に合わせて進化するところです。そのたび、作り方は毎回変わります。この辺は映画と違うところですね。映画は100年前から作り方がそこまで大きく変わっていませんが、ビデオゲームは違う。

初代のPlayStation からPlayStation 5では、性能が3桁・4桁変わっています。ですから、作り方はスクラップ&ビルドするのが日常的。同じチーム、会社でも作り方は毎回変わります。それが面白さでも大変さでもあるのですが。

特に、『グランツーリスモ7 』(PS5/PS4用)のような現在の世代で変化しているのは、コースなどの作り方だ。自動車もコースも精密にデータが収集され、特に自動車は「PS5の性能で再現できる以上に緻密に作りこんでいて、この先作り直す必要はない」(山内氏)ほどのクオリティになっているという。

以前よりコースを作る場合には現地取材が欠かせないそうなのだが、毎回「大変だ」という。

山内:いまでこそLiDARも一般的になり、使うところが増えてきましたが、我々は初期からLiDARでコースのレーザースキャンを行ってきました。使い始めた当初は、ここまでポピュラーな技術ではなく、高価だし重い。バラして運んで向こうで組み立てる感じです。

また、天候のアクシデントも少なくありません。取材は本当に冒険みたいなところがある、体力勝負です。実際、危険なところにも行きますし。

一方、グランツーリスモ・シリーズには「市街地コースが少ない」との指摘もある。この点については次のように答えている。

山内:市街地は非常に形が複雑で、建物もテクスチャーも、それぞれユニーク(独自性が高い)。『グランツーリスモ7』のクオリティで市街地を作るのはものすごく大変です。

市街地コース1つにかける手間でパーマネントコース(常設のサーキットなど)を5つくらい作れるとなると、どうしても若干敬遠しがちなところはあります。

一方現在も、常にイノベーションは起きています。データ作りについての何らかのイノベーションが起きれば、実現する可能性があると考えています。

80年代PCカルチャーから生まれた「永遠の実験作」

グランツーリスモ・シリーズとそれを作るポリフォニー・デジタルは、珍しい特徴を持っている。それは、開発のコアメンバーが、最初からほとんど変わっていないということだ。

日本でいう「シリーズもの」、同じタイトルを持つ「フランチャイズ」と呼ばれるゲームは、必ずしも同じスタッフが開発を続けているわけではない。

理由は色々ある。時代を経てチームの各員が別々の道を歩み始めることもあるし、ゲームの大型化に伴い、全ての作品を同じチームで作るのが無理になった、というところもあるだろう。シリーズではあるが、経営側・プロデュース側が経営の安定のために、複数のチームが入れ替わりで制作することもある。

だが、グランツーリスモ・シリーズは1つのチームで作り続けている。こうしたやり方のゲーム制作は珍しい。なぜ25年続いたのだろうか?

山内:昔からのメンバーは、今でも第一線で開発しています。その上でもちろん、コアメンバーは新しく増えているんです。そうやって、我々のファミリーをどんどん大きくしてきて、いまや巨大なファミリーを構成しています。なぜそれがうまくいったのか、というと「そういう文化だったから」としかいいようがありません。

一方で、次のようなカルチャーの影響も話す。

山内:僕たちは自らをゲームメーカーと自認したことはないんです。当時の我々は、80年代のPCカルチャーをルーツとして生まれてきました。そこで共通に持っていた感覚、知的風土は、コンピュータ・テクノロジーへのロマンティティズムです。ある意味、ゲーム機ではなくPCゲームがルーツと言ってもいいかもしれません。

1980年代当時のPCゲームは、お行儀のいいゲームは少なかった。今でいうインディしかないような時代です。そこでは、医師や学者など、色々な業界の人々がゲームを作っていて、職業としての「ゲームクリエイター」も自明ではないような、そんな時代でした。

だからPCゲームは、本当に実験的な要素を持ったものが非常に多かった。グランツーリスモが今でも「実験的な作品」の理由は、そんなところにあると思っています。

最後に1つ。グランツーリスモ・シリーズといえば、オープニングで流れるのは「Moon Over The Castle」という曲だ。作曲者は安藤まさひろ(現・正容)氏。T-SQUAREの元リーダーとしても知られている。

「Moon Over The Castle」はアレンジを続けながら初代から使い続けられた。ただ、2017年発売の『グランツーリスモSPORT』では別の曲となり、そして、最新作の『グランツーリスモ7』で復活……という経緯がある。

「Moon Over The Castle」は、山内氏やポリフォニー・デジタルにとってどんな存在なのだろうか。

山内:「グランツーリスモ」のソウルだと思っています。ただ、作り手はもう30年近く、あの曲と毎日付き合ってきたわけです。その中で「これが定番だ」と分かりながらも、別の提案をしたくなる時があります。あのタイミング(『グランツーリスモSPORT』発売時)はそういう時なんです(苦笑)。

でも、ユーザーの皆さんはやはり、あの曲が流れないと「グランツーリスモじゃない」という気持ちになるのもよく分かります。なので、できるだけ色々なアレンジで使うようにしています。

安藤まさひろさんの一番いい時代にお仕事ができた、というのは本当に良いことでした。オーケストレーションからロックに移っていくような楽曲を使いたかったのですが、「どなたにお願いすればいいんだろう?」といった中で、ソニー・ミュージック時代の安藤さんに出会うことができた。それは本当に偶然の出会いで、結果として名曲が生まれたのは、幸運なことだと思います。