【連載】佐野正弘のITインサイト 第185回

NTTは「IOWNと光量子」で「通信からコンピュータ」に事業シフトを図るのか

強みとする光技術を用いた次世代通信・情報処理基盤の「IOWN」に社運を賭けて取り組んでいるNTT。そのNTTが2025年11月19日から、同社の研究開発成果を披露する「NTT R&D FORUM 2025」を開催。IOWNをはじめ、同社が開発している大規模言語モデル「tsuzumi 2」など、さまざまな先端技術を披露した。

だがそうした中で、NTTが今回のR&D FORUMで特に大きくアピールがなされていたのが「量子コンピュータ」である。これは量子力学の原理を取り入れ、従来のコンピュータでは結果を出すのに膨大な計算時間が必要な問題を、短時間で解ける、新しいタイプのコンピュータ。都市交通や食糧問題、創薬など、従来は解決ができなかった問題の解決につながるとして、ここ最近期待が高まっている。

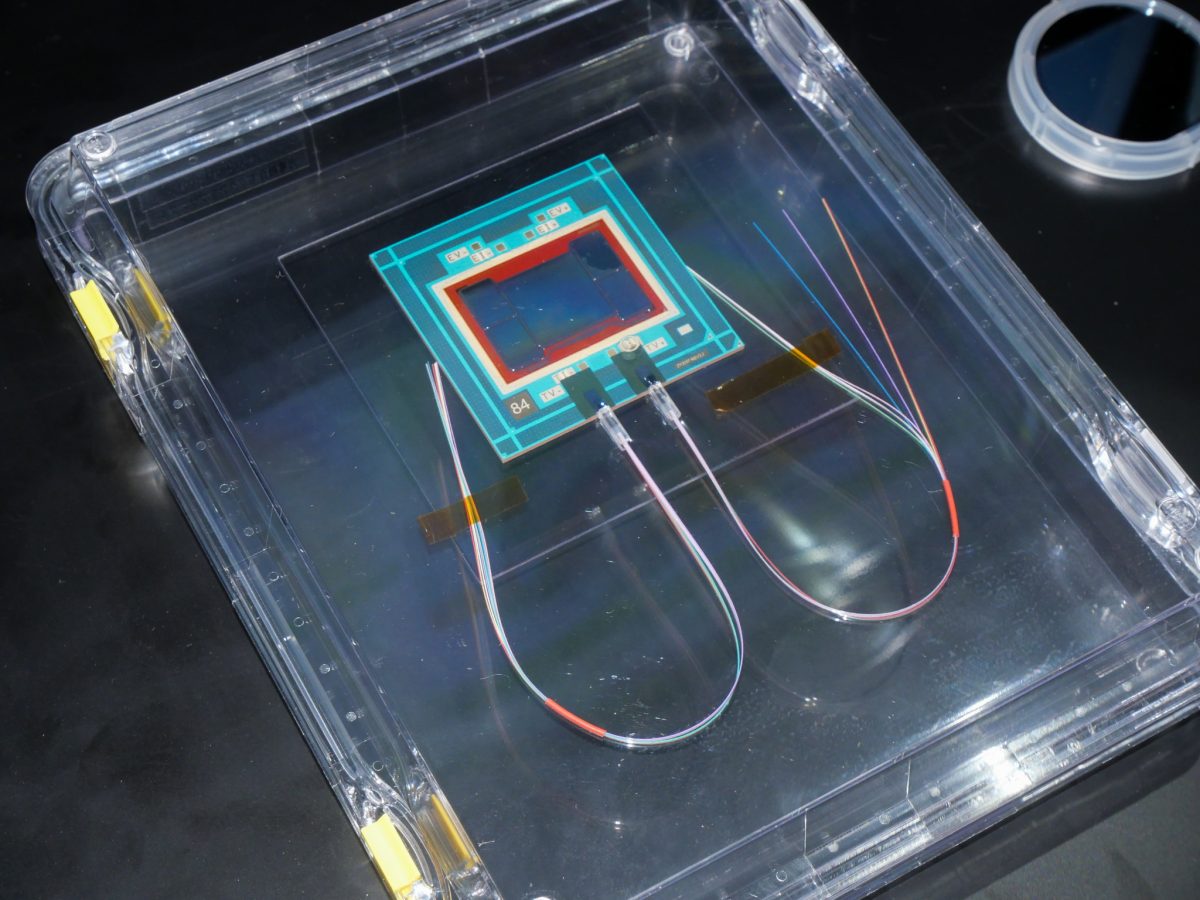

その量子コンピュータに関してNTTが発表したのが、東京大学発のスタートアップ企業であるOptQCとの連携協定を締結したこと。この連携によって両社で目指すのは、高性能な「光量子コンピュータ」の実現だ。

量子コンピュータは、実際の計算を担う「量子ビット」の数を増やすことで同時に多くの計算ができるのだが、その量子ビットの数を増やすにはいくつかの方法がある。量子コンピュータの技術で先行しているとされる米IBMは、超伝導を用いた方式を採用しているが、超伝導を含めた従来の方式は大掛かりな設備が必要で、真空や極度な低温を維持するため大きな消費電力を要するなどの課題があった。

そこでNTTが目を付けたのが、光で量子ビットを生成する光量子方式だ。常温・常圧で動作することから、省スペースで消費電力も非常に小さいといった利点がある。2024年には、その光量子方式による量子コンピュータの実現に向け取り組んでいるOptQCと、NTT、理化学研究所らでインターネットから利用可能な光量子方式のコンピュータを実現している。

両社は今回の連携により、NTTが長年通信で培ってきた光技術をOptQCの開発する光量子コンピュータに取り入れることで、より拡張性に優れ信頼性の高い光量子コンピュータの実現を目指すという。2027年には国内トップレベルとなる1万量子ビット、2030年には世界トップレベルとなる100万量子ビットを目論むそうだ。

もちろんNTTは、グループ会社も含め非常に幅広い研究をしているだけに、光量子コンピュータ実現のため自社技術を提供すること自体に不思議なことはない。ただ、IOWN構想を打ち出して以降のNTTの動向を見るに、通信からコンピュータへと事業シフトを進めようとしているようにも見え、今回の連携もその一環のように感じてしまう。

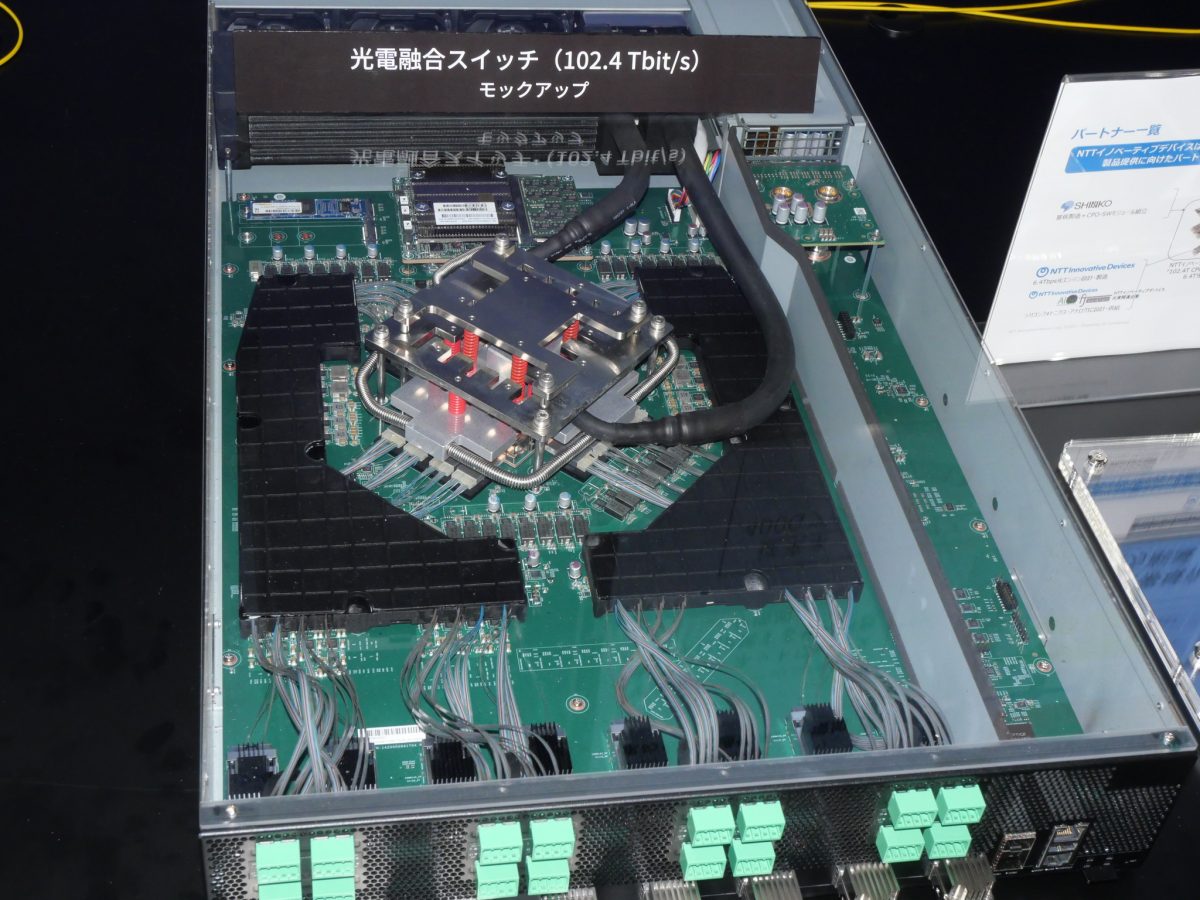

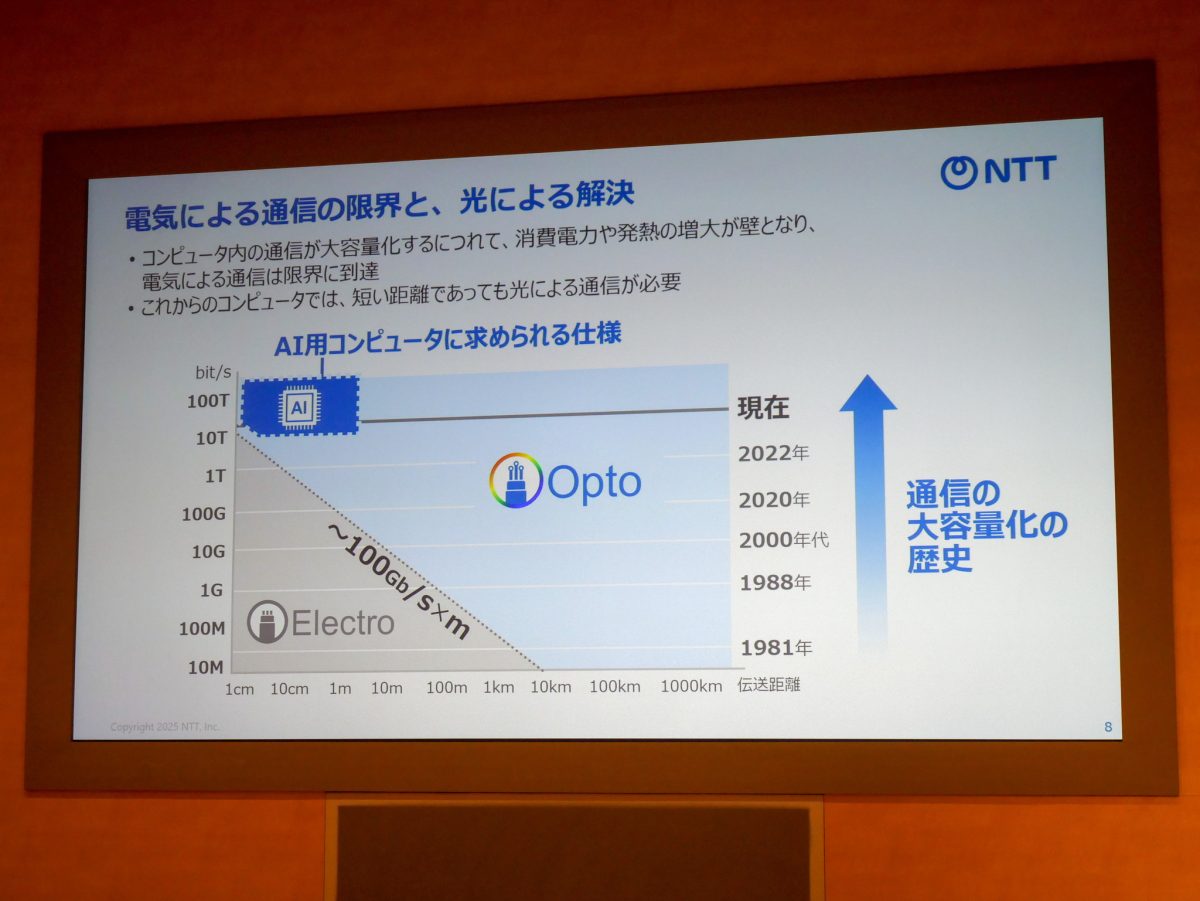

実際IOWNでも、その基幹技術となる、電子を可能な限り光に置き換える「光電融合」を、ネットワークだけでなくコンピュータの中に取り入れようとしている。ネットワークの大幅な低遅延を実現した「IOWN 1.0」までは通信に関する取り組みが主だったが、2026年度からの商用提供が見込まれている「IOWN 2.0」では、コンピュータのボード間接続に光電融合技術を用いており、コンピュータの内部にIOWNを取り入れようとしていることが分かる。

さらに今後は光電融合デバイスを大幅に小型化し、「IOWN 3.0」では半導体のパッケージ間、そして「IOWN 4.0」では半導体の内部と、コンピュータのより内部にまで光技術を取り入れ、消費電力を大幅に減らそうとしている。

加えてIOWNでは、ネットワークの圧倒的な低遅延を生かし、CPUを中心とした従来のコンピュータのあり方を大きく変え、さまざまな場所に設置されたGPUなどのコンピューティングリソースを、必要に応じて割り当てることでコンピュータとしての処理を実現する「IOWN光コンピューティング」を提唱。強みを持つネットワーク技術を生かしながらも、コンピュータ関連技術の開発に重きを置いている様子がうかがえる。

なぜNTTが、そこまでコンピュータの技術開発に力を注いでいるのかといえば、ネットワークだけでは今後の成長に限界があるためと考えられる。国内の通信事業では圧倒的な存在感を示すNTTだが、市場飽和により、既に通信サービスの契約を増やして売り上げを伸ばすことは難しくなっているが、通信トラフィックは増加の一途をたどっており、快適な通信のためにも多額の設備投資が継続的に求められている状況にある。

一方でコンピュータは、AI技術の急伸などによって需要の拡大が続いており、成長の余地がまだ大きい。にもかかわらず、処理するデータの量が大幅に増えており、膨大なコンピューティングパワーを実現するため「原発〇基分の電力が必要」と伝えられるなど多大な電力が求められるようになってきた。さらに、従来の技術ではコンピュータの性能向上にも限界が出てきている。

そうした課題の多くが、コンピュータが電気で処理することに起因している。そこで、電気より高速で電力消費が少ない光技術に強みを持つNTTとしては、自社技術でコンピュータの性能を向上させ、事業化につなげられる大きなチャンスと見て、技術開発に力を注ぎ事業化を推し進めるようになったのではないだろうか。

しかも事業がそれぞれの国や地域に閉じていることが多い通信とは違い、コンピュータはグローバルでビジネスを展開しやすい。通信技術による世界展開では辛酸をなめ続けてきたNTTだけに、世界的により事業規模を広げていくには通信よりコンピュータの方が、メリットが大きいと見ているのではないだろうか。

ただ、コンピュータに光の技術を取り入れようとしているのは、NTTだけではない。実際、米NVIDIAなども既に光電融合技術に類する技術を採用した製品を市場に投入しており、NTTが今後も優位性を保ち続けられるかは未知数だ。

IOWNが本格的にコンピュータに入り込む今後、いずれかのタイミングで大きな正念場を迎えることになるのではないだろうか。