【連載】佐野正弘のITインサイト 第183回

携帯市場の急変で“独り負け”、NTTドコモは「短期契約者はもう追わない」戦略で変わるか

通信大手3社の決算が相次いだ2025年11月初頭。その内容を見ると、携帯電話市場での勝ち負けが明確に出ている。中でも “独り負け” という状況に陥っているのがNTTドコモだ。

各社の主力事業である携帯電話事業の業績を切り出してみると、KDDIとソフトバンクはともに増収増益であるのに対し、NTTドコモだけが減収減益となっている。2025年11月4日に実施されたNTT決算説明会で、同社の代表取締役社長である前田義晃氏が説明したところによると、その要因は大きく2つあるという。

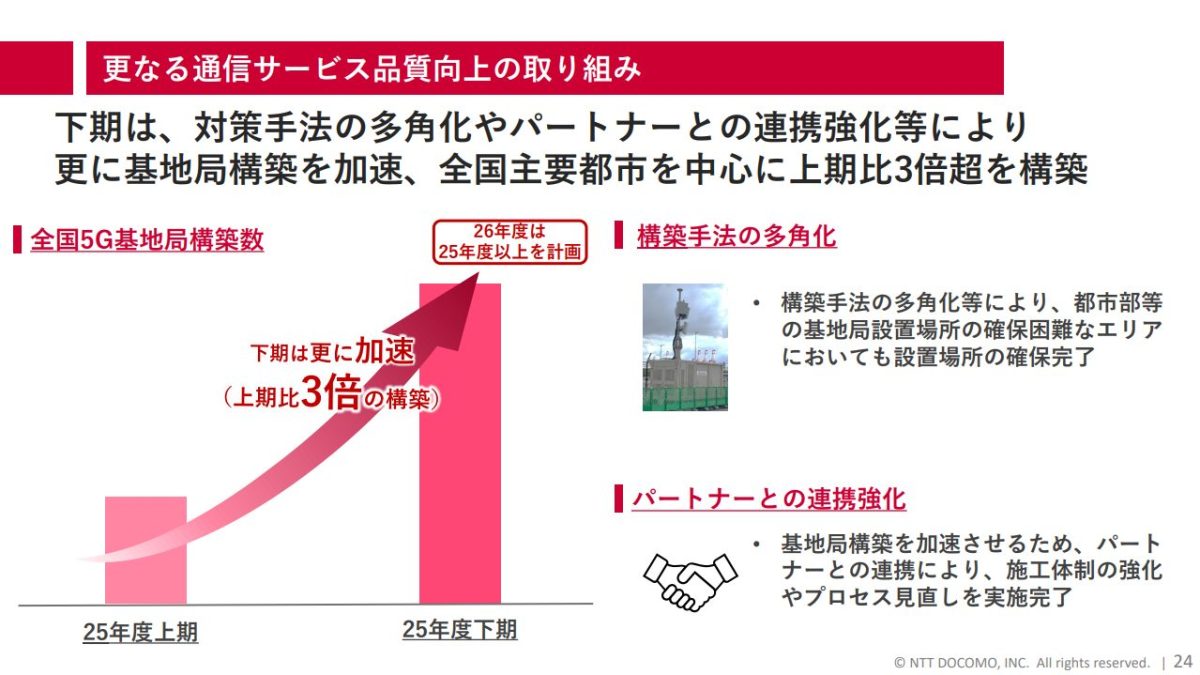

1つはネットワークの品質改善に依然大きな投資をしていることだ。2023年に大都市部を中心として通信品質を大きく落として以降、NTTドコモは品質改善に注力、2025年度下期には、上期より3倍多く5G基地局を構築することも明らかにしている。依然評判が落ちたままの大都市部を中心に、多額のコストをかけて改善を進めていることが業績にも影響しているわけだ。

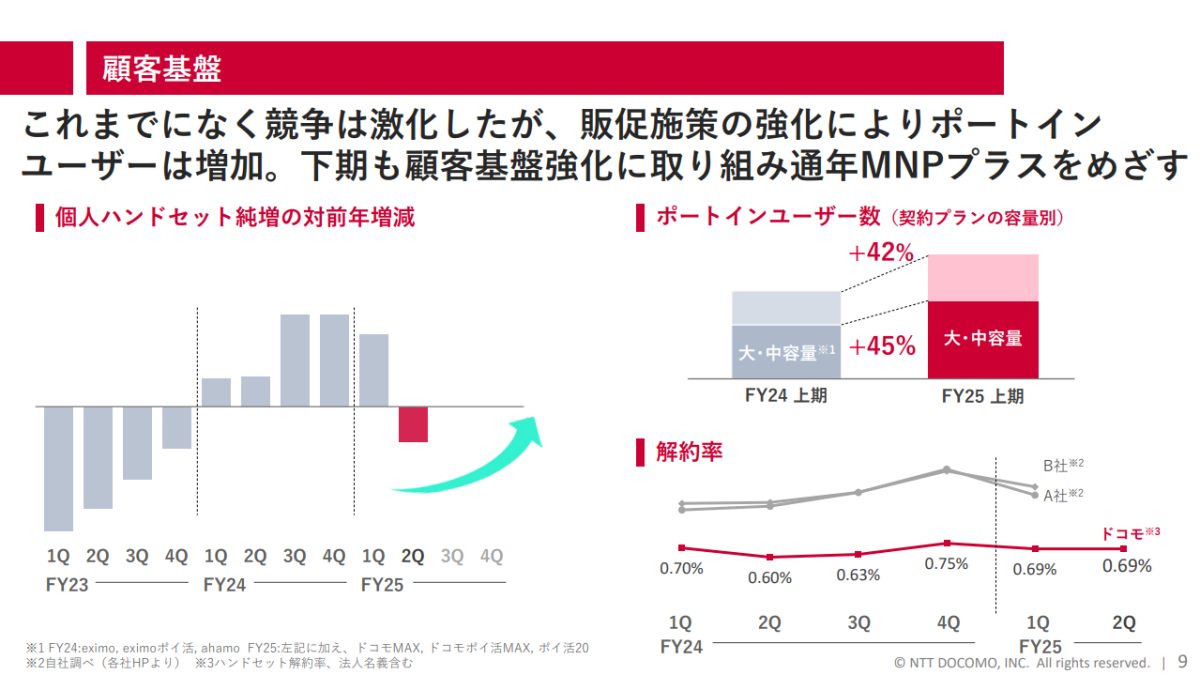

もう1つは、競争力維持強化のための販促強化が長期化していること。その背景にあるのが、競合との競争が激化していることだ。実際、今四半期(2025年7〜9月期)には、競合が販促費用を増やすなどして獲得競争が激化し、販促費を増やしてもなおNTTドコモは個人ハンドセット純増数が対前年比で減少に転じるなど、厳しい状況に陥っていた。

ネットワーク品質の低下で評判を大きく落としているのに加え、コストをかけても競合に勝てない状況が続いていることから、一連の決算内容を受けNTTドコモに厳しい評価の声が多く挙がっている。ただ競合の動きを見るに、携帯電話市場の競争の節目が変わりつつある様子も見えてくる。

それは競合2社から相次いで、従来の新規契約に重きを置いた販促活動を大きく転換し、既存の利用者に重きを置き長期利用する人に重きを置いた施策を展開するという方針が打ち出されたことだ。

実際、2025年11月5月に実施されたソフトバンクの決算説明会で、同社の代表取締役社長執行役員兼CEOである宮川潤一氏は、短期契約者を増やす販促活動は非効率だったため、今後は固定ブロードバンドサービスや電力サービスなどをセットで利用する、長期契約者に注力したいと話している。

また、KDDIの代表取締役社長である松田浩路氏も、2025年11月6日の決算説明会で、事業構造改革によって「一部特定の目的で短期解約を誘発する売り方を見直している」と発言。そうした人達が流出してもなお、長期契約に重きを置くことでARPUの向上や解約率の低下を目指すとしていた。

NTTドコモよりシェアが小さいこれら2社はこれまで、そのNTTドコモを主体とした競合から顧客を奪うべく、新規契約の獲得を重視する戦略を取ってきた。それだけに、両社がそうした戦略を一転させ、契約数は追わず長期利用者に重きを置くようになったことには驚きもある。

各社が戦略を転換する理由の1つとして、スマートフォンの割引や高額のポイント還元などを目的に、携帯電話会社を短期間で乗り換え続ける「ホッピング」目的の契約者を排除したい狙いももちろんあるだろう。だがそれよりも大きいのは、これ以上新規獲得者を増やして事業成長させること自体、既に困難になっていることだ。

そもそも日本の携帯電話市場は少子高齢化の影響で飽和しきっており、セカンド回線としての利用も高額なプランを契約してはくれないため、獲得効果は限定的だ。近年では携帯各社が、お得な特典を打ち出し他社から顧客を奪うことに力を入れてきたのだが、競争激化の末に政府によるスマートフォン値引き規制や、ホッピング目的の契約者増加など負の要素も多く生み出してしまっている。

しかも従来、顧客が減ることに対して比較的寛容だったNTTドコモが、2020年にNTTの完全子会社となって以降、流出を抑えることに重きを置くようになった。実際NTTの代表取締役社長である島田明氏は、先の決算説明会で「(NTTドコモには)今の35%のシェアを維持し、増やして欲しいとお願いしていて、今年はその正念場だと思っている」と話しており、親会社の意向として顧客をこれ以上減らすことが許されなくなっていることが分かる。

結果、NTTドコモから顧客を奪って利用者を増やすという従来の成功法則が通用しづらくなった。顧客獲得に大きなコストをかけても長期利用者の獲得が限定的となりつつあることが、2社の戦略転換に大きく影響しているのではないだろうか。

その影響からか2025年10月にはNTTドコモの契約数も改善傾向にあり、番号ポータビリティが転出増から転入増へと転じているようだ。もちろん販売の現場では契約拡大に向けた何らかの施策が今後も展開されるだろうが、ホッピング目的の人達に大きなメリットを与えるような、乗り換え顧客向けの大規模還元施策は減少すると予想される。

一方で3社は、既存顧客をより長く利用してくれる、優良顧客にするための施策に力を注ぐようだ。そのための策として各社が力を注いでいるのが、値段が高いメインブランドや上位プランへの移行を促進することであり、各社の決算発表でも上位プランの価値を高めて契約を増やすことに相当力を入れている様子がうかがえる。

実際NTTドコモは、最上位の「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の魅力を高め契約を増やす新たな施策として、同社の映像配信サービス「Lemino」の強化を打ち出している。NTTドコモは2025年11月4日に衛星放送事業者のWOWWOWと提携を発表、共同でコンテンツの調達や制作をしていくことを打ち出している。

そしてこの提携により、LeminoはWOWWOWが強みを持つ音楽ライブや、オリジナルドラマなどでコンテンツの強化を図り、サービスの魅力を高めようとしている。それがドコモ MAXの強化とどう関係するのかというと、2026年2月からドコモ MAXに「選べる特典」が追加されることが大きく影響してくる。

ドコモ MAXはこれまで、「DAZN for docomo」「NBA docomo」の2つがセットで提供されていたが、いずれもスポーツ関連のコンテンツである。それゆえドコモ MAXは発表当初より、スポーツに関心のない人達から「契約するメリットが薄い」として多くの批判を受けていた。

そこでNTTドコモは新たに選べる特典の仕組みを用意し、DAZN for docomoとNBA docomo、そしてLeminoと、やはりNTTドコモが提供するアニメの映像配信サービス「dアニメ」を加えた4つのサービスの中から、2つのサービスを選べるようにする。Leminoをサービスに取り込み、なおかつWOWWOWとの提携でその魅力を高めることで、スポーツに関心のない人達もドコモ MAXに取り込みたい狙いがあるわけだ。

上位プランの付加価値を高め、低価格のプランから移行させる施策はKDDIやソフトバンクも積極的に進めており、各社の戦略転換によって今後その流れは一層加速することになるだろう。ただ獲得競争から価値競争への変化は、契約者の流動性を低めることにもつながるだけに、契約者を増やしたい新興の楽天モバイルなどには不利な状況を生む可能性もありそうだ。