【連載】佐野正弘のITインサイト 第181回

モバイルバッテリーの発火事故やリコールが急増、安全利用に必要不可欠なことは

スマートフォンのバッテリーが足りなくなった時などに、予備の充電手段として多くの人が日常的に利用しているであろう「モバイルバッテリー」。だが2025年の夏頃から、そのモバイルバッテリーによる事故が相次いで報道され、問題視されるケースが増えている。

2025年7月には東京のJR山手線車内でモバイルバッテリーが発火する事故が発生し、1時間以上運転を見合わせる事態となった。さらに2025年10月9日には、全日本空輸(ANA)の機内で離陸直後にモバイルバッテリーから煙が出る事故が発生した。素早い対処の結果発火には至らなかったが、もし離陸中に発火に至ったとなれば、大きな事故にも繋がりかねない状況だった。

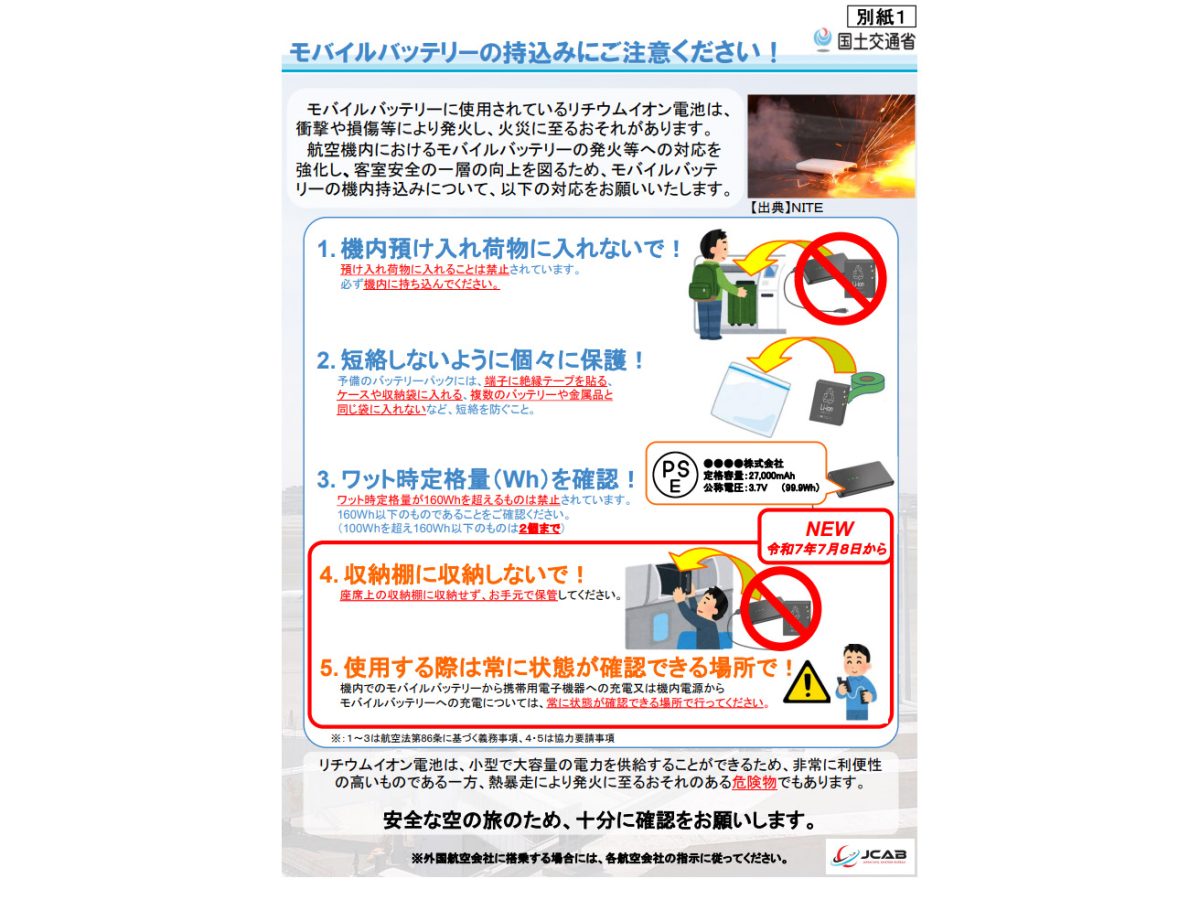

海外に目を移せばより深刻な事故が発生している。2025年1月には韓国、3月には香港の航空会社の飛行機内で、相次いでモバイルバッテリーによる発火事故が発生した。いずれも荷物棚に入れていたモバイルバッテリーの発火が原因であっただけに、その後モバイルバッテリーの機内持ち込みルールを厳格化する国が増加。日本でも2025年7月8日より、モバイルバッテリーを収納棚に入れず常に確認できる場所に置いておくよう、国土交通省が協力を要請するようになっている。

しかしなぜ、最近になってこれだけモバイルバッテリーの発火事故が多く発生するようになったのか。その利用自体が増えていることも背景にはあるだろうが、国内から一歩目を移すと見えてくるのが、中国でのモバイルバッテリーをめぐる諸問題である。

モバイルバッテリーや、その主要パーツであるリチウムイオン電池のシェアは中国が最も高いとされており、高い生産能力を生かした価格競争力のある製品を多く提供できる体制を整えたことがその背景にある。だがそれだけに、中国企業同士での競争も激しさを増していたようで、中国では競争激化の末、コスト重視で品質に問題のある製品が多く出回りモバイルバッテリーの発火事故が多発していたようだ。

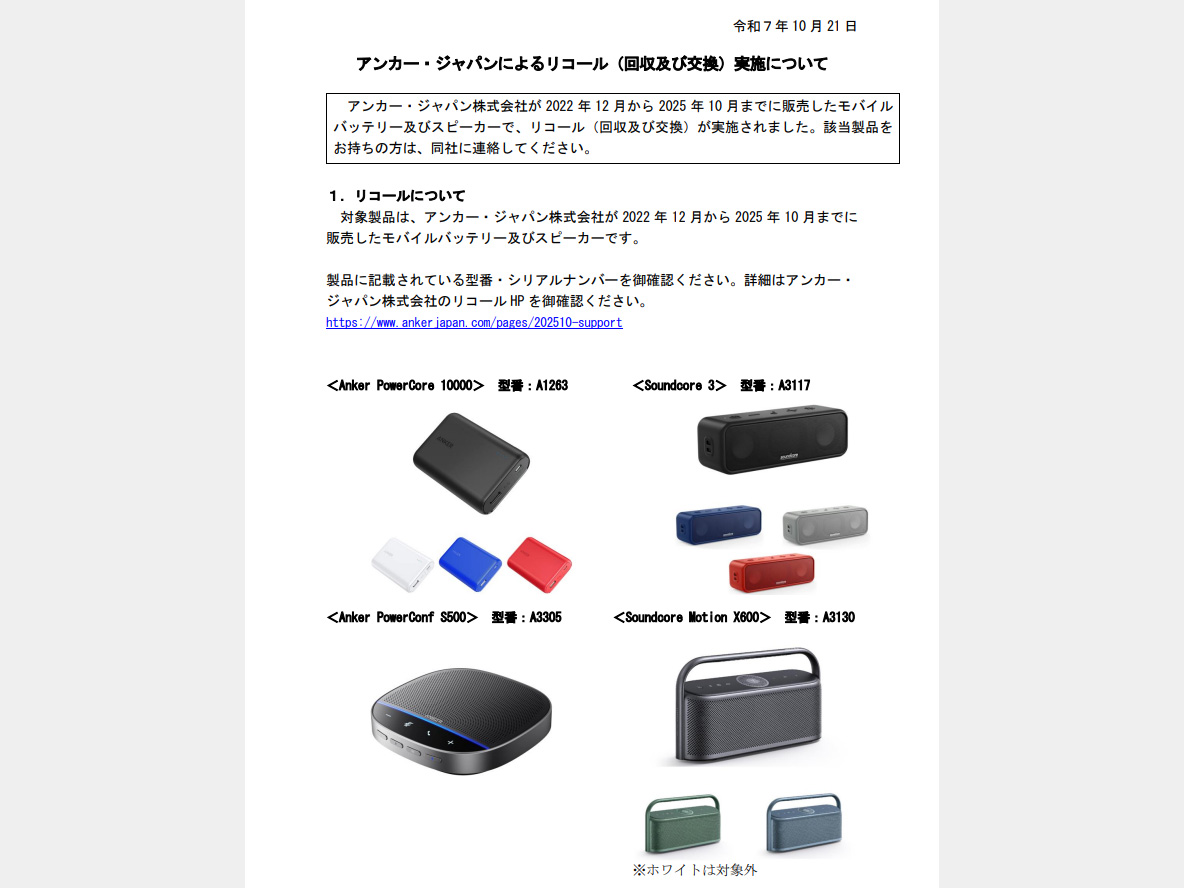

ここ最近、Ankerなどの大手メーカーによるモバイルバッテリーの大規模リコールが相次いでいる。その影響は中国の外、ひいては日本にも及んでいるようで、Ankerの日本法人であるアンカー・ジャパンも相次いでリコールを実施している状況にある。

実際、同社は2024年9月にモバイルバッテリー2製品の自主回収を発表したが、2025年6月にはさらに2製品の追加回収を発表。さらに2025年10月21日には、モバイルバッテリーやBluetoothスピーカーなど4製品を自主回収すると発表しており、短期間のうちにリコールが相次いでいることが分かる。

この事態を重く見たのが経済産業省だ。同省の発表内容によると、アンカー・ジャパンが10月21日にリコールした4製品に関しては、これまで合計41件の重大事故報告がなされているそうで、他のリチウムイオン電池搭載製品でも複数の重大事故報告があるとのこと。複数回実施されたリコールの対象数も50万台に上るという。

そこで経済産業省は、アンカー・ジャパンに対してリチウムイオン電池搭載製品の総点検の実施を求めるほか、製造品質体制やリコールの進捗などの報告を求める、行政指導を実施している。モバイルバッテリーに関して行政側が企業に行政指導する動きはこれまで見られなかっただけに、いかに政府が事態を深刻に見ているかが理解できるだろう。

ただ正直なところ、企業がリコールして問題のある製品を回収するケースが、まだ良心的に見えてしまうという実情もある。なぜなら最近では、国内に拠点を置かない海外の事業者が、ECサイトを中心に粗悪なモバイルバッテリー製品を販売するケースが増えているからだ。それらを購入した結果発火事故が生じたケースも過去にいくつか報告されているが、日本に拠点がないのでサポートや回収などに応じないとして、やはり問題になっている。

モバイルバッテリー、ひいてはリチウムイオン電池を搭載する製品は、購入は非常に容易である一方、非常に燃えやすく、実は処分するのも非常に難しい。それゆえモバイルバッテリーを選ぶ際にも、「PSEマーク」が付いたものを選ぶ、リチウムイオン電池など小型電池のリサイクルをしている一般社団法人の「JBRC」に加盟している企業の製品を選ぶなど、消費者に一定の自衛策が求められているのが実情だ。

ただ消費者の自衛に任せるだけで、問題のある製品を購入してしまう人がいなくなるとは到底考えられない。また正常な製品であっても、落としてしまうなど何らかの原因で破損してしまったり、使用しているうちに品質が劣化してしまったりすることにより、発火しやすくなってしまうことも確かだ。

もちろん粗悪品や問題のある製品が流通しない仕組みを構築し、消費者がそうした製品を手にしない環境を作ることは非常に重要だ。だがもし製品に問題が生じた場合、利用者が簡単に処分できる環境作りも、それと同じくらい重要になってくるのではないだろうか。

だが現在のところ、決してそうなってはいない実情がある。実際「リサイクルマークがない」という理由により、JBRC加盟企業のモバイルバッテリーを回収協力店で回収してもらえないという経験を筆者自らしている(リサイクルマークはJBRC回収対象の必須条件ではない)。

環境省は2025年4月にリチウムイオン電池は市区町村が回収することとする方針を打ち出しているのだが、自治体によって取り組みには大きな差があり、現在のところ全ての市区町村で回収してくれる訳ではない。

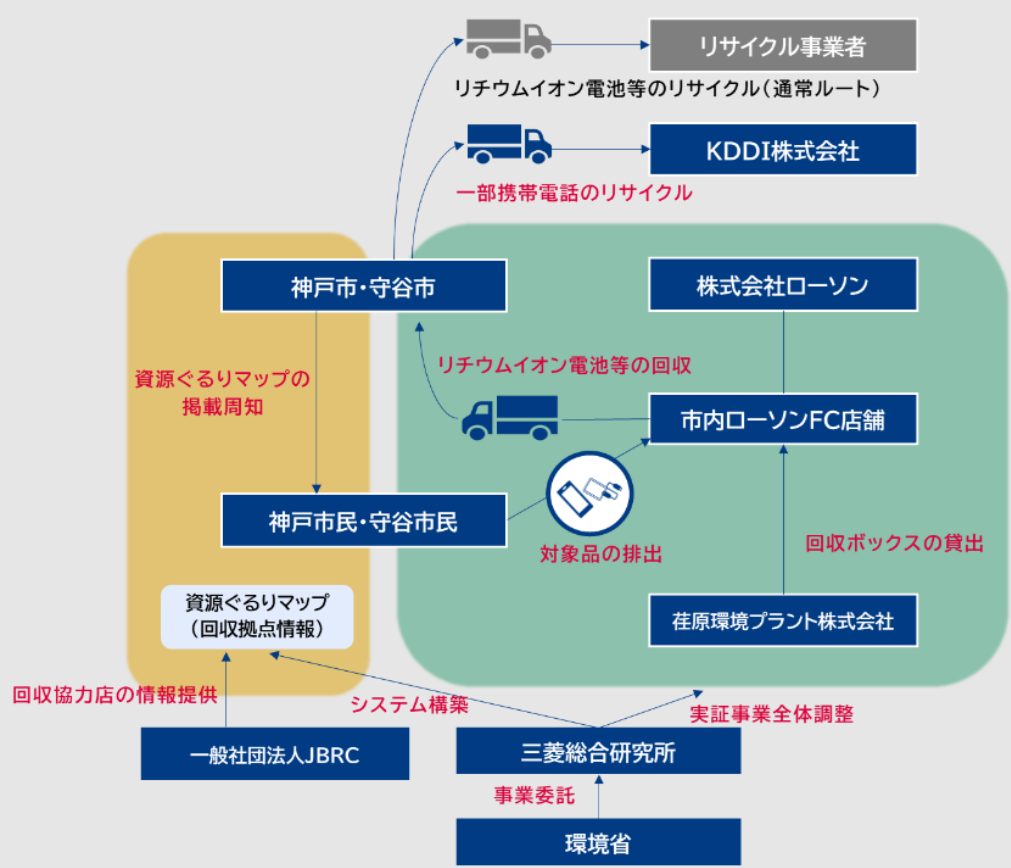

その一方で、モバイルバッテリーの回収に積極的に取り組む事例も出てきている。その1つの事例となるのが、KDDIが経営に参画しているコンビニエンスストア大手のローソンで、同社は2025年10月14日に使用済みのリチウムイオン電池内蔵製品の店頭回収を開始すると発表。茨城県と兵庫県の4店舗で専用の回収用ボックスを設置し、モバイルバッテリーなどを回収する実証実験を実施するとしている。

モバイルバッテリーによる事故を防ぐには製品品質の向上だけでなく、問題のあるモバイルバッテリーを素早く処分し、安全な製品に買い替えてもらうサイクルの構築が非常に重要だと筆者は考える。そのための環境作りを、官民一体で早急に進めて欲しいところだ。