空間コンピューティングの楽しさが広がった

新「Apple Vision Pro」レビュー。M5チップの力で“体験”はどう変わったか

アップルが新しいApple M5チップを搭載するApple Vision Proを10月22日に発売した。本機を試した筆者は、コミュニケーションデバイスとしての空間コンピューティング体験がまたひと皮剥けていたと感じた。ファーストインプレッションをレポートする。

Apple Vision Proの楽しさが拡大した

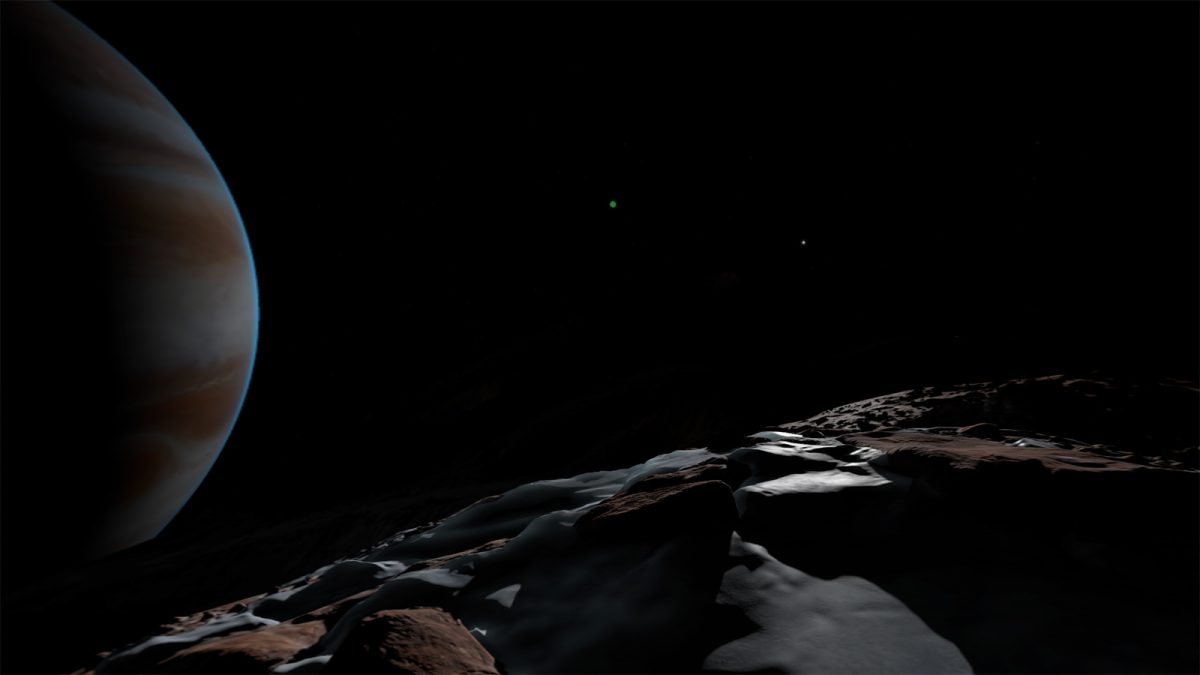

空間コンピュータはアップルが提案する新しいカテゴリーのデバイスだ。片目あたり4K解像度の高画質なデジタル映像により描かれるプライベートなデジタル空間は没入感がとても高く、ユーザーはその空間の中でデジタルエンターテインメントを楽しんだり、仕事にも打ち込める。

Macユーザーであれば、Apple Vision ProをMacにワイヤレスでつなぐ「Mac仮想ディスプレイ」機能を使って、空間の中の仮想スクリーンをワークスペースにできる。現実とデジタル空間の境目を見失いそうになるほど、本体に内蔵するメインカメラによるパススルー映像が高精細であるところもApple Vision Proの特徴だ。

筆者は初代のM2搭載機からApple Vision Proを試す機会を得て、本機の魅力に触れてきた。発売後からvisionOSのアップデートにより、Mac仮想ディスプレイのアスペクト比を最大32:9のウルトラワイド画面まで選択できる機能やApple Intelligence対応も段階的に追加されている。

新しいM5チップではApple Vision ProのAIタスクの処理性能が向上したと言われている。Apple Intelligenceの「Image Playground」アプリによる画像生成などを試すと、確かにレスポンスは速くなったようにも感じる。2Dの静止画像からApple Vision Proによる立体視が楽しめる「空間シーン」の生成もスムーズだ。

とはいえ、2024年夏にアップルが発売したM2搭載Apple Vision Proに比べて、使い勝手に大きな差を感じるほどではない。M5搭載機の方が、今後様々なAIアプリケーションが生まれた後にも快適に使えるパフォーマンスが担保されているのかもしれないが、きっとM2搭載機も引けを取ることはないと思う。新旧どちらのApple Vision Proでも楽しめる「空間コンピュータらしい体験」を、アップルはいま丁寧に作り上げようとしている。

コミュニケーションデバイスとしての革新性を高める新しいPersona

今秋にアップルがリリースしたvisionOS 26でアップデートした、新しいPersona(ペルソナ)のリアリティに圧倒された。

PersonaはApple Vision Proのデジタル空間内にユーザー自身を存在させる時に使う3Dアバターのようなものだ。最初のvisionOSから搭載する機能だが、最新バージョンでは毛髪や肌の描き込みが一段とリアルになり、口もとや目の動きをより自然にトラッキングして再現できるようになった。

今回は同じ時期にM5搭載Apple Vision Proをレビューした西田宗千佳氏、松村太郎氏、村上タクタ氏と一緒に、新しいPersonaに身を移して、デジタル空間の中でFaceTimeビデオ通話を試した。

もちろんコンピュータグラフィックスにより描かれた各人の分身であることはわかっていても、各人のPersonaが話す様子が、ふだん対面でお会いする時の表情や目もと・口もとの動きとあまりに酷似しており、最初は鳥肌が立った。

Apple Vision Proによる空間コンピューティングがもたらす大きな可能性のひとつは、遠隔地に自分の分身を存在させるテレエグジステンス(tele-existence)を実現できることだと筆者は思う。本機に内蔵するパワフルなAppleシリコンと、高精細なイマーシブ空間を描けるカスタムメイドのマイクロOLEDディスプレイがキーコンポーネントだ。

FaceTimeアプリに関して言えば、筆者が初めてPersonaによるビデオ通話を体験した時に比べて、Personaの描画精度が上がった。それだけでなく、デジタル空間の中にオブジェクトが描画されたり、ユーザーが操作を行った時のレスポンスがスムーズになっていたり、ユーザーインターフェースも随所に細かいブラッシュアップが行われていたりと、随所で進化を感じた。

デュアルニットバンドのフィット感は?

アップルもPersonaを活用するコミュニケーション体験を、他社のヘッドセット型デバイスに対するApple Vision Proの差異化要素として積極的に伸ばすことを考えているのだと思う。Apple Vision Proはウェアラブルデバイスでありながら重いことを課題としている。

アップルは本機の装着性能を向上するために、着脱可能な新しいデュアルニットバンドを開発した。新旧Apple Vision Proに互換性のある専用アクセサリーとして単品販売も行う。価格は16,800円(税込)。

Apple Storeアプリから自身にフィットするバンドのサイズを探せる。筆者はMサイズだった。右側面のフィットダイヤルを回して、後頭部・頭頂部のストラップの締まり具合を調整できる。

筆者はソロニットバンドを何不自由なく使っていたつもりだったが、デュアルニットバンドを使ってみると、今まではヘッドセットの側に比重が偏っていたことがよくわかる。

ソロニットバンドではライトシールと、後頭部をストラップで締めて安定させる必要があるため、ライトシールを眉間のあたりに強く押しつけながら装着してしまう。長時間使用すると疲れることがあった。デュアルニットバンドはApple Vision Proの重さが均等に分散されるので、長時間の利用がかなり楽になる。

Apple Vision Proのコミュニケーションデバイスとしての使い勝手を高めるため、アップルはディスプレイに映像を表示する際のレンダリング精度を約10%高めて、最大リフレッシュレートも従来の90Hzから120Hzに引き上げた。これはApple Vision Proが搭載するAppleシリコンの最適化を図ることによって実現したものであり、マイクロOLEDディスプレイなどハードウェアコンポーネントは初代のM2搭載機から変更していないという。

技術的な背景については、あらためて取材によりわかることなどがあれば補足したいと思う。FaceTimeビデオ通話時に顔を左右に振った時にも映像のぶれが少なくなるため、没入感が損なわれない。ウェブページや電子書籍コンテンツのスクロール表示もチラつきが少なくなることから、目の疲れが抑えられる手応えもある。

イマーシブエンターテインメントの新作も続々

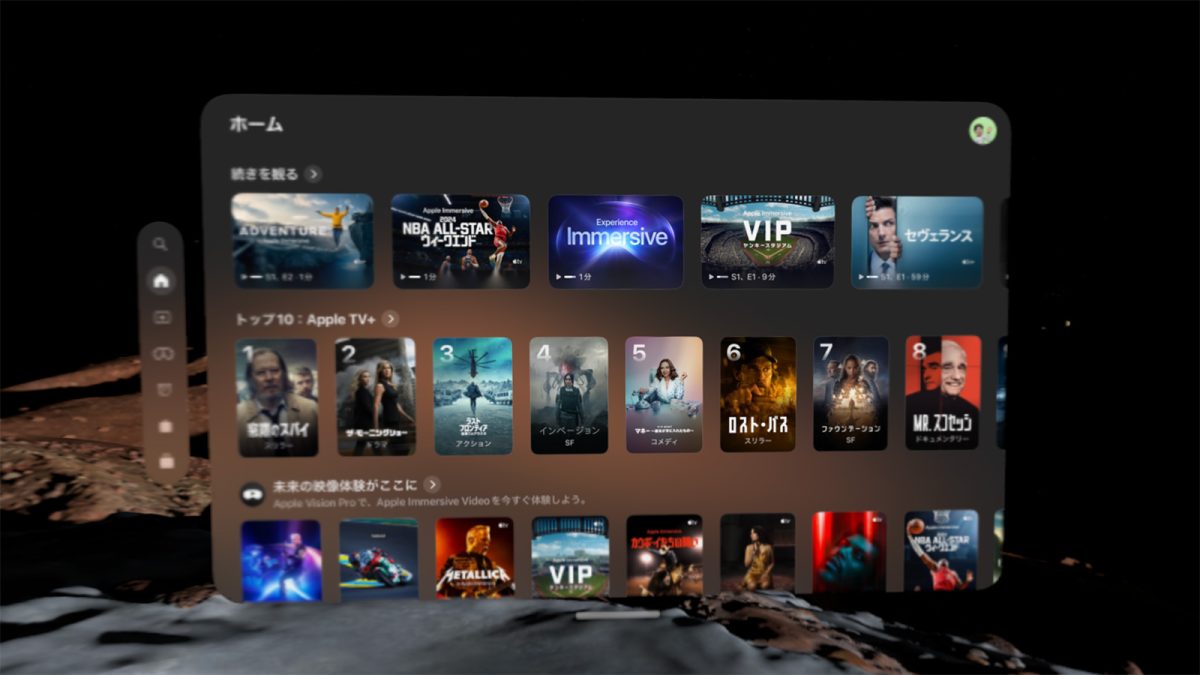

Apple Vision Proで楽しめるエンターテインメントは、種類・数ともに着実に拡大中だ。Apple TVアプリで見られるApple Immersiveの没入型ビデオコンテンツの新作タイトルは定期的にリリースされている。

さらに、2026年にはアメリカのスポーツ専門ストリーミング局であるSpectrum SportsNetが、visionOS向けに提供するアプリ上でNBA(バスケットボール)の人気チーム、レイカーズの試合の生中継を行うことが発表された。映像・音声はイマーシブ制作になるようだ。Apple Vision Pro向けのエンターテインメントとして初の試みになるという。

あいにく生中継は、米国内のSpectrum SportsNetが、レイカーズの試合を普段から放送するエリアのみで視聴できるようだ。しかし日本でも試合終了後、NBAアプリから試合のフル尺での再放送とハイライトがイマーシブフォーマットで見られるようになるそうだ。

空間コンピュータの世界では視線トラッキングによりポインタを動かし、フィンガージェスチャーでアイコンやウィンドウに触れて操作する。Apple Vision Proの課題は、この独特な操作方法にあるとも言われている。ゲームなどのコンテンツをよりスムーズに楽しめるように、アップルはvisionOS 26からソニーの「PlayStation VR2 Sense」コントローラー、あるいはロジクールのスタイラスペン型入力デバイスである「Logicool Muse」への対応を拡大した。今後、それぞれが使えるようになった頃にまた試して、操作感を報告したいと思う。

M5搭載Apple Vision Proと、最新のvisionOS 26による空間コンピューティング体験は、筆者が期待した通りエキサイティングだった。ひとつだけ注文を付けるとすれば、Personaが “リアルすぎる” ので、肌のシミまでもありのまま再現されてしまうことだ。

アップルは没入感あふれるリアルな遠隔コミュニケーション体験を目指しているのだろうから、Personaのリアリティを突き詰めようとする方向性は納得できる。筆者がPersonaを収録する前にメイクアップをすれば済む話なのかもしれない。だが現状、ペルソナの血色を良くする補正機能はあるので、シミや吹き出物をスポットで修正できる機能もほしい。

基本的にFaceTimeは知り合い同士による通話を前提としているが、アバターで自分のIDを隠しながらデジタル空間の中に存在したい場合もある。Apple Vision Proの特徴を活かしつつ、様々な遠隔コミュニケーションが楽しめるアプリやサービスが、これから外部のデベロッパからも続々と生まれることを楽しみにしたい。