【連載】佐野正弘のITインサイト 第180回

メリット実感しづらい「5G」、高速な“真の5G”への移行がようやく進み始めたわけ

2020年に日本でもサービスを開始した「5G」。総務省が2025年9月26日に公表した「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データ」によると、5Gの契約数が1億1571万と、4G/LTEの契約数(1億1151万)を上回っているようだ。主として4Gの技術を用いているBWA(広帯域移動無線アクセス)の契約数(9310万)を除くならば、国内でも5Gが4Gを上回っている状況にあると見られる。

その一方でなかなか進まないのが、5Gの実力を発揮できるスタンドアローン(SA)運用の「5G SA」への移行である。現在国内で主流となっているのは4Gのネットワークに5Gの基地局を置くノンスタンドアローン(NSA)運用だが、NSAは5Gの高速大容量通信だけを実現し、5Gの性能をフルに発揮することはできない。

それに加えてNSA運用では5Gに接続する際、必ず4Gのネットワークに接続する必要があり、仕組みも運用も複雑になる上、4Gのネットワークにも負担がかかりやすい。それゆえ、最近ではNSA運用による5G利用の増加が、4Gネットワークの負荷を高めて通信品質を低下させる要因の1つと指摘されることも増えている。

それらの問題を解決するには、5Gのネットワークの設備を全て5G専用のもので構築する “真の5G” ことSA運用へ移行する必要がある。

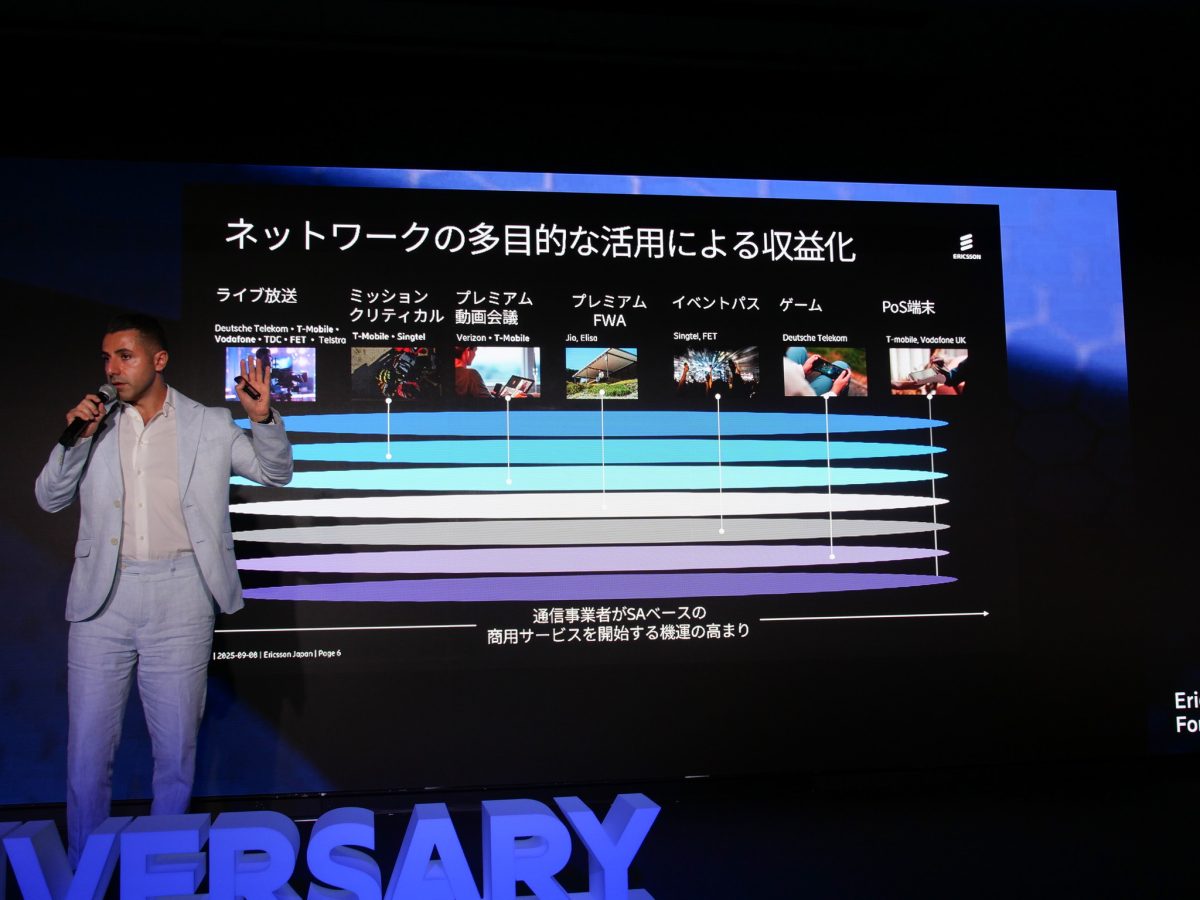

5G SAに移行すれば5Gと4Gのネットワークが分離され通信品質の改善につながるほか、ネットワークを仮想的に分割し、特定のユーザーに対して通信品質を保証する “専用線” のようなサービスを提供できる「ネットワークスライシング」という技術が利用可能となり、新たなサービス創出につながることが期待されている。

ただその5G SAへの移行が順調に進んでいるかというと、決してそうとは言えない。理由の1つは、携帯電話会社が5G SAに移行することで得られるメリットが少ないこと。現在の5Gの利用はスマートフォンを高速化することが主で、当初期待されていた法人向けの活用など、他の用途開拓が進んでいないことから、急いでSA運用に移行する必要性が薄いのだ。

そしてもう1つは、携帯電話会社がインフラ投資を抑制しているため。日本では2020年から2021年にかけ、政府主導による携帯電話の料金引き下げが進められたことで、携帯電話会社の業績が大幅に悪化。それが5Gのネットワークを整備するタイミングに直撃したこともあり、売上増に繋がらない5G SAへの移行に向けた投資には消極的となっているわけだ。

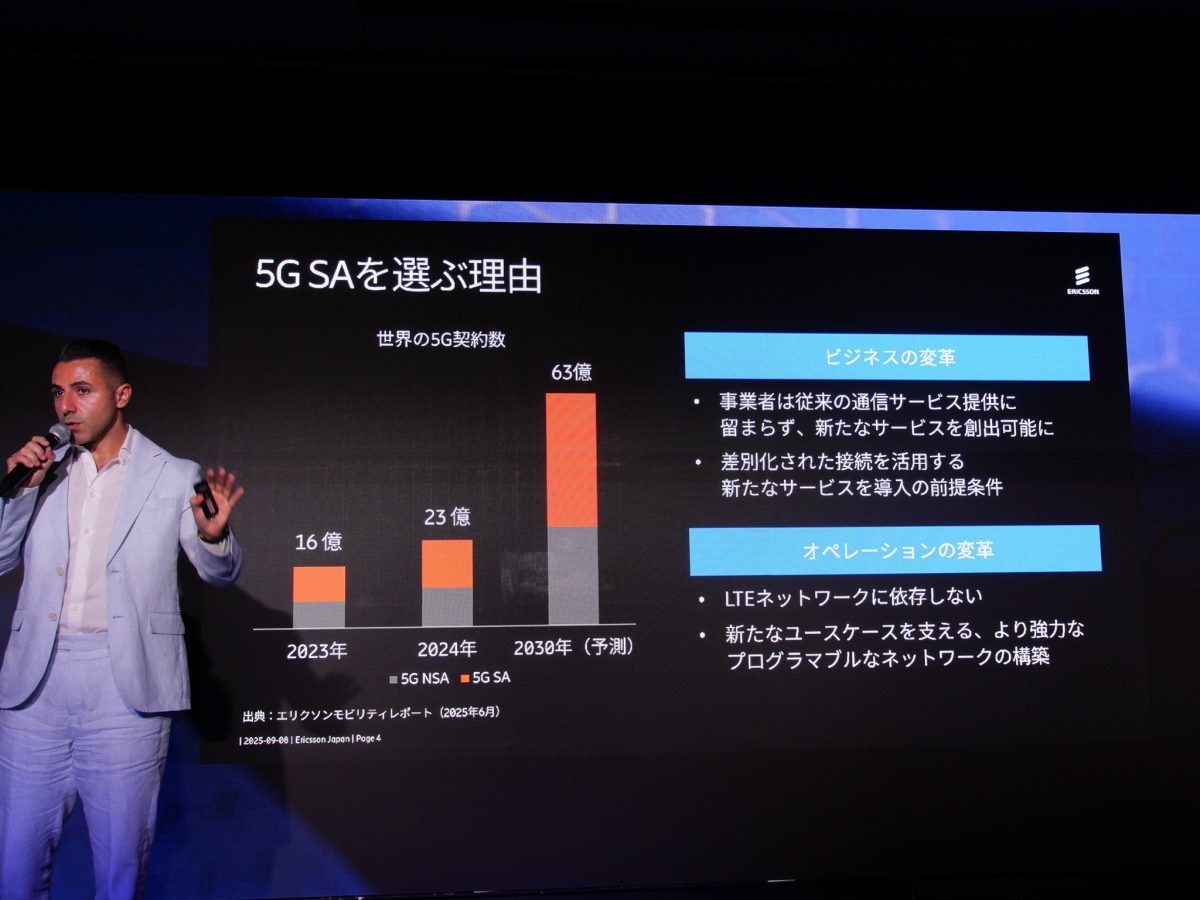

実はその傾向は日本だけでなく、世界的に共通したものでもある。2025年9月8日にスウェーデンの通信機器大手、エリクソンが実施した「エリクソン・フォーラム 2025」では、世界的に5G SAの契約数が既に過半数を超えているとする一方、それは人口の多い米国や中国、インドなどで移行が進んだためで、世界的に見れば5G SAに移行している国はまだ少ないと説明されていた。

とはいえ足元の状況を見るに、国内でも徐々に5G SAへの移行に向けた動きは広がりつつある。携帯4社の中で唯一、5G SAによるサービスを提供していない楽天モバイルの代表取締役会長である三木谷浩史氏も、2025年9月30日の記者説明会で、5G SAへの移行を「来年中には実現すると思っている」と話していた。

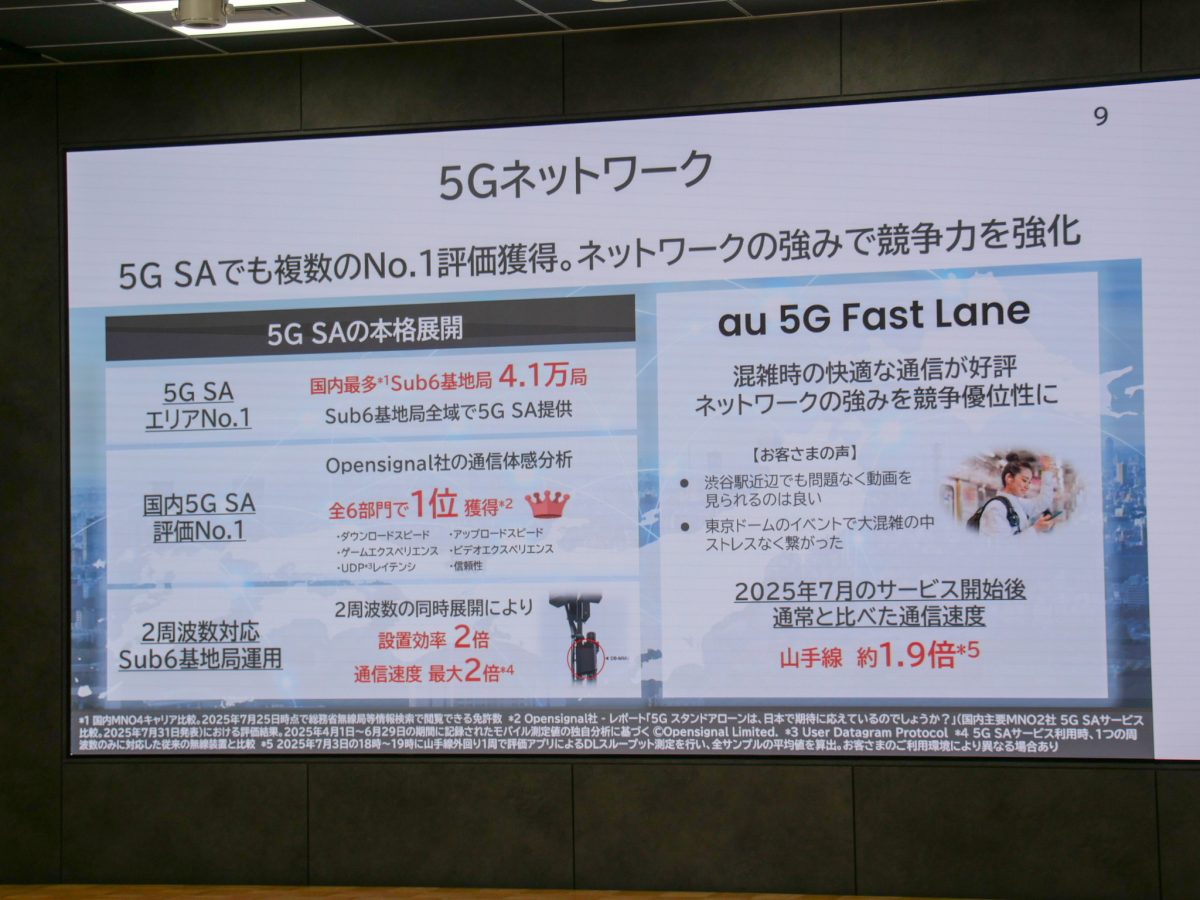

中でも移行を積極的に進めているのがKDDIだ。実際同社は、英国の調査会社であるOpensignalが2025年7月31日に公表した5G SAの調査で、国内ではKDDIがソフトバンクを上回り、最も高いパフォーマンスを示していたことが明らかにされている。

その翌日に実施されたKDDIの決算会見では、代表取締役社長の松田浩路氏が、主として6GHz以下の「サブ6」と呼ばれる5Gらしい大容量通信が可能な周波数帯の基地局を、国内で最も多い4.1万局設置。その全域で5G SAへの対応が進められていることを明らかにしていた。

5G SAの主要技術とされるネットワークスライシングを提供する上では、ネットワークを分割してもなお十分な通信速度を実現できることが求められ、そのためには通信容量が大きいサブ6の周波数帯を用いたネットワーク整備が不可欠だ。それだけに、5G SAへの移行はサブ6のエリアをどこまで広げられるかが重要となるようで、サブ6の基地局整備が5G SA移行の鍵を握るといっても過言ではないだろう。

しかし一体なぜ、これまでなかなか進まないとされてきた5G SAへの移行が、最近になってようやく進んできたのか。理由の1つは、4Gから分離することでの通信品質向上や、ネットワークがシンプルになり運用しやすくなるなど、通信事業者側のメリットが高まってきたことが挙げられる。

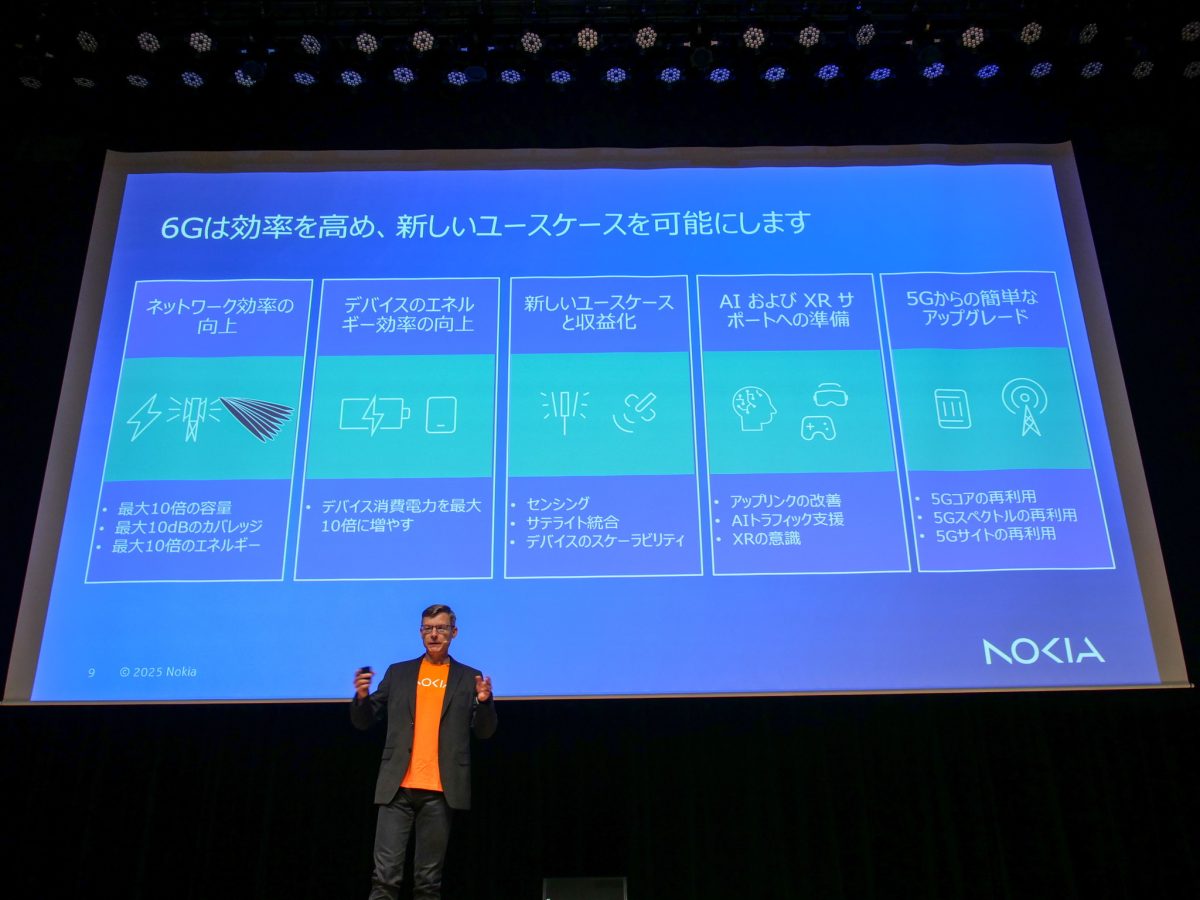

そしてもう1つ、5Gの次世代となる通信規格「6G」を見据えた動きが必要になってきたことも、大きな理由になっているのではないかと筆者は見る。6Gは5Gの最大10倍の通信容量を実現し、衛星通信に当初から対応するなど一層広い範囲をカバーできる性能を持ちながらも、ネットワーク設備や接続するデバイスの消費電力を大幅に減らすなど、高性能ながらエコロジーなシステムとなることを目標に標準化が進められている。

そして2028年末頃には6Gの最初の仕様が決まり、2030年頃には商用サービスが始まると見られており、実は移行まであと5年程度しか時間がないのだ。

そして今後5Gをさらに進化させ、6Gへ移行していくには、5G SAに移行して4Gのレガシーから離れることが大前提となる。日本は5Gで海外の主要な国々から大きく後れを取ったとされているだけに、6Gでその失敗を繰り返さないためにも5G SAへの移行は非常に重要なわけだ。

それだけに2026年以降は携帯各社が5G SAへの移行、そして6Gに向けた準備をいかに進めるかが注目される所だが、5Gと同様、6Gでもスマートフォンを高速化する以上に明確な利用用途が見つかっていないことは、移行を進める上での懸念材料となるだろう。

ちなみに6Gを巡っては、高速大容量通信を実現するための新たな周波数帯の開拓が難しく、それがモバイル通信における日本の国際競争力を一層落とす可能性にもつながってきている。日本では6Gの時代に向け、これまでミリ波より周波数の高い「テラヘルツ波」の開拓に期待を寄せ、研究を積極的に進めてきた。

だが5Gで割り当てられた、主として30GHz以上の周波数帯「ミリ波」が、カバーできるエリアが狭く携帯電話会社から「使い物にならない」と評価され、利用が一向に進んでいない。そのことを考慮してか、世界的にはミリ波より低くサブ6に近い、7〜20GHzの「センチメートル波」が脚光を浴びている状況にある。

このことは、高い周波数帯の無線技術に強い日本のポテンシャルが6Gで生かせなくなりつつあることも示しており、国際競争の面から見ると非常に気がかりな所だ。