太陽光発電の蓄電システムにもなる?

MIT開発の「コンクリート電池」、実用化に近づく。2023年比10倍の大容量化を達成

米マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者らは2023年に発表した「コンクリート電池」の蓄電容量が当初に比べて約10倍にまで増加し、電力供給のための実用化に近づいたと発表した。

通常、コンクリートは電気を通さない絶縁性の性質を持っているが、MITは主成分であるセメントにナノスケールのカーボンブラックと電解質を混合して、電子伝導性を持つカーボンコンクリートを作り上げた。この材料は塩化カリウムなどの電解質に浸すことで、炭素構造上に蓄積する荷電粒子を生成する。そして、この特殊なコンクリートで作られた2つの電極は、薄い空間、つまり絶縁層で隔てられ、エネルギーを蓄えるスーパーキャパシターとして機能する。

MITのチームは、ec3のエネルギー密度を向上させるため、材料内部のナノカーボンブラックが構成するネットワークのはたらきを調べた。さらに、この材料に最適な電解質候補を調べ、第四級アンモニウム塩と一般的な導電性液体であるアセトニトリルを組み合わせた有機電解質にたどり着いた。また従来よりも多くのエネルギーを貯蔵できる電極についても検討を繰り返した。

現在、電子伝導性炭素コンクリート「electron-conducting carbon-cement material」略称「ec3」は、5立法メートルほどの体積があれば、平均的な家庭の1日の需要を満たすのに十分なエネルギーを蓄えることができるまでになっている。

もう少しわかりやすく説明すると、冷蔵庫ほどの体積(約1立法メートル)のec3には2kWhを超える電気を蓄えることが可能であり、それは冷蔵庫を1日稼働させるに十分な電力量に相当するとのことだ。

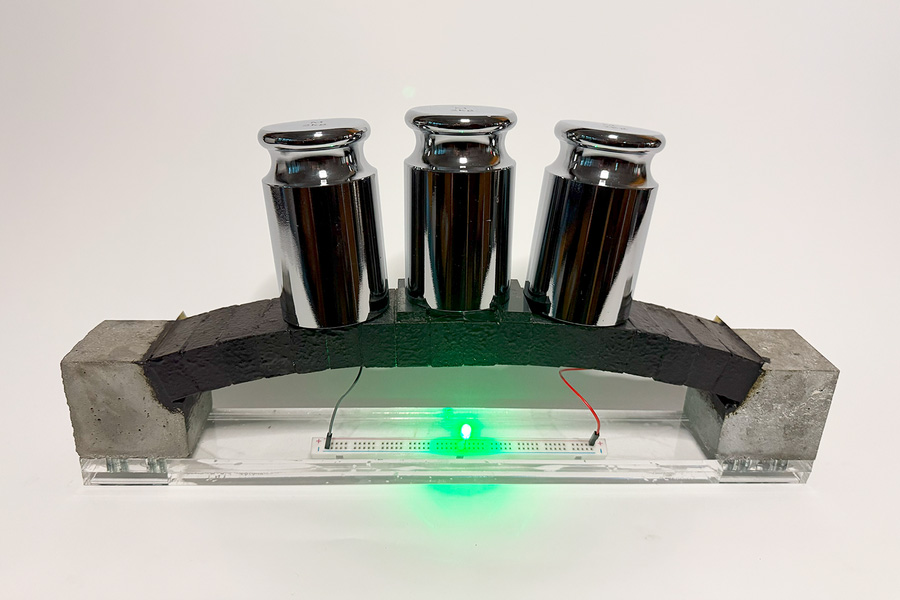

研究者らは、ec3の構造的耐荷重性とエネルギー貯蔵能力を実証するために、模型サイズのec3製アーチ橋を製作した。そしてこのアーチから、9Vの電圧で動作するLEDに電力を供給し、点灯することを確認した。

研究を発表した論文では、研究者はこのアーチ橋に負荷をかけると光がちらつくことも発見したと述べている。そして、この物理的な負荷による出力変動に注目した研究者は、仮にこの素材で実際に橋をかけた場合、その端に強風などのストレスが加わると、出力が変動する可能性があると説明。これを逆手に取って、構造物がいつどのようなストレスを受けているかを示す信号として利用したり、構造物全体の健全性を継続監視するシステムに応用できるかもしれないとの考えを示した。

なお、大容量化が進んだとはいえ、ec3のエネルギー密度はまだまだ市販されているバッテリー製品には及ばない。それでも、世の中に大量に使われている材料に、より有用な機能を付け加えるこの研究は、将来的に世界のエネルギー問題の改善につながっていくかもしれない。

ちなみに、MITは日本の會澤高圧コンクリートが福島県浪江町に開設した研究開発型生産拠点 「福島RDMセンター」で2025年9月25日に開催された技術ショーケースに出展し、建物の構造部材として機能しつつエネルギー貯蔵・放出機能も備えた大型モジュール柱などの実用案を展示していた。