【連載】佐野正弘のITインサイト 第178回

1000万契約を控え「値上げしない」宣言、楽天モバイルはいつまで耐えられるか

2025年に入り、NTTドコモ、KDDI、そしてソフトバンクも「ワイモバイル」ブランドで、料金を値上げした新プランを発表している。それだけに、低価格で使い放題の「Rakuten最強プラン」を提供する楽天モバイルが値上げに踏み切るのかどうかが、ここ最近大きな注目を集めていた。

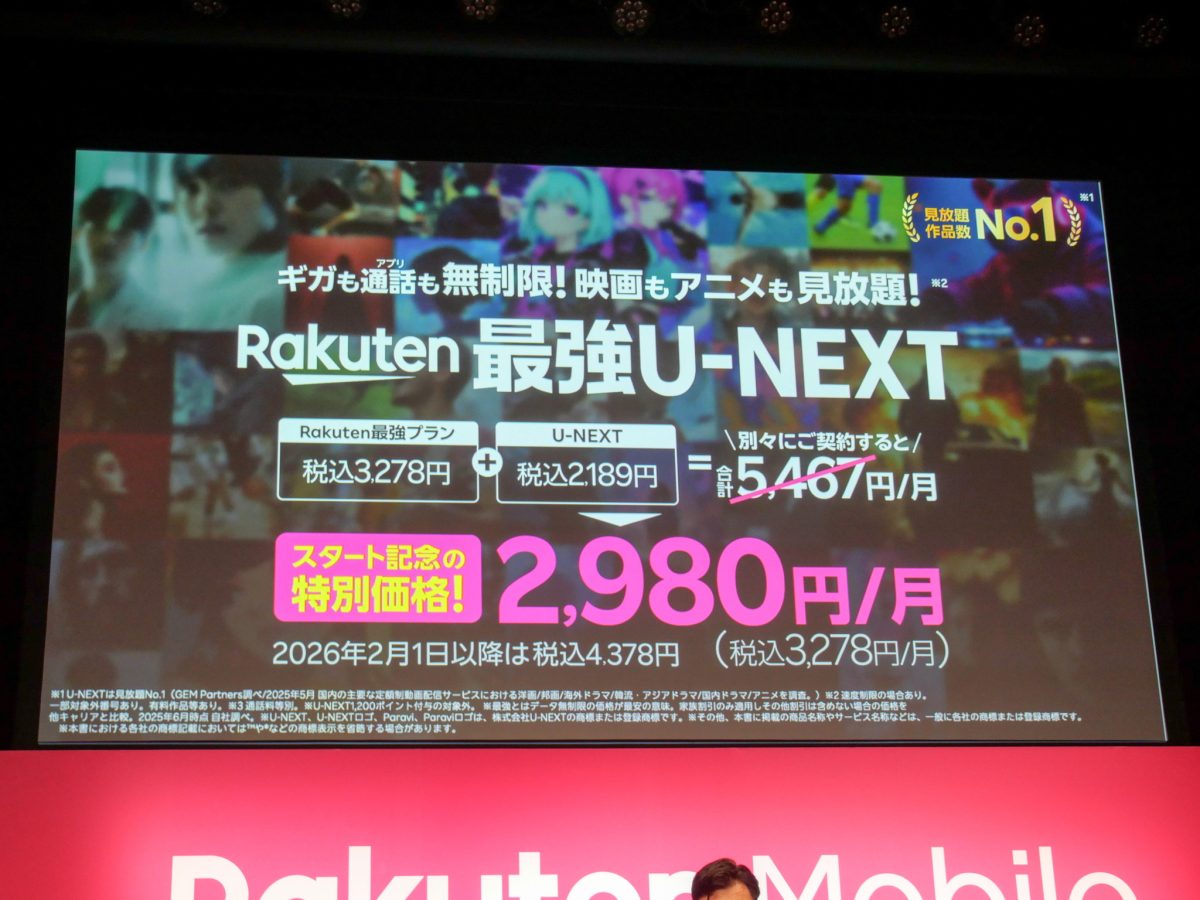

そして2025年9月30日に楽天モバイルは記者発表会を実施し、楽天モバイルの代表取締役会長である三木谷浩史氏が登壇。発表内容自体は、翌日の10月1日に開始する新プラン「Rakuten最強U-NEXT」のキャンペーン施策であり、2026年1月31日までは4378円の月額料金を、Rakuten最強プランの上限額と同じ月額3278円で利用できるようにするというものだ。

だがそれよりも注目されたのは、三木谷氏の「値上げしない」宣言だろう。三木谷氏は、楽天モバイルの参入で大幅に下がった携帯電話料金が、昨今の円安や物価上昇、人件費高騰などで再び上昇に転じている現状について説明。そうした状況にありながらも、三木谷氏は「今日は楽天モバイルも値上げします、という発表ではない」と、値上げを明確に否定するとともに、Rakuten最強プランの現行の料金を継続することを明らかにしたのである。

低価格を維持できる理由として三木谷氏が説明したのは、競合他社と比べ新しい技術をネットワークに全面的に取り入れることで、低コストでの運営体制を実現できることだ。

その1つは、ネットワークを構成する機器を汎用のサーバーとソフトウェアで実現する仮想化技術や、オープンな仕様を採用し幅広いベンダーの無線機器を導入できる「オープンRAN」の導入で、これによって幅広いベンダーから機器を調達し、コストを低減できているという。そしてもう1つは、ネットワークにAI技術を導入し、無線設備の効率化を図ることで、価格高騰の要因の1つとなっている電気代を抑えられているとのことだ。

ただ技術をもってしてもなお、物価高を受け政府が推進している人件費の高騰は抑えるのが難しい。それだけに三木谷氏は、楽天モバイルのショップでデジタル化を推進し、効率化を図ることで1店舗当たりの獲得数を増やすなど、効率化を進めてコストの実質的な引き下げを図っているという。

とはいえ、これらの取り組みは必ずしも新しいものという訳ではなく、以前から同社がアピールしているものが多い。それゆえ物価高が進む中にあって、現在の料金体系を維持することが楽天モバイルにとって厳しいことは間違いないだろう。

それでもなお、低価格を維持するのはなぜかといえば、同社が契約獲得に重きを置いているが故ではないだろうか。楽天モバイルは2025年9月25日時点で、MVNOによるサービスも含めた契約回線数が930万に達しており、同社が2025年内を目標としている1000万契約の達成が視野に入りつつある。

そして契約回線数の増加は売り上げの増加、ひいては同社が念願としている黒字化の実現にもつながる、非常に重要な要素でもある。それだけに、料金値上げで契約拡大の勢いを止める訳にはいかない、というのが正直な所ではないだろうか。

そして楽天モバイルが、現在のタイミングで値上げしない宣言を打ち出したのはなぜか。三木谷氏は「よく『値上げするの?』と聞かれるので一応言っておいた」と答えるにとどまっていたが、実際には競合の動きが大きく影響したのではないかと筆者は見る。

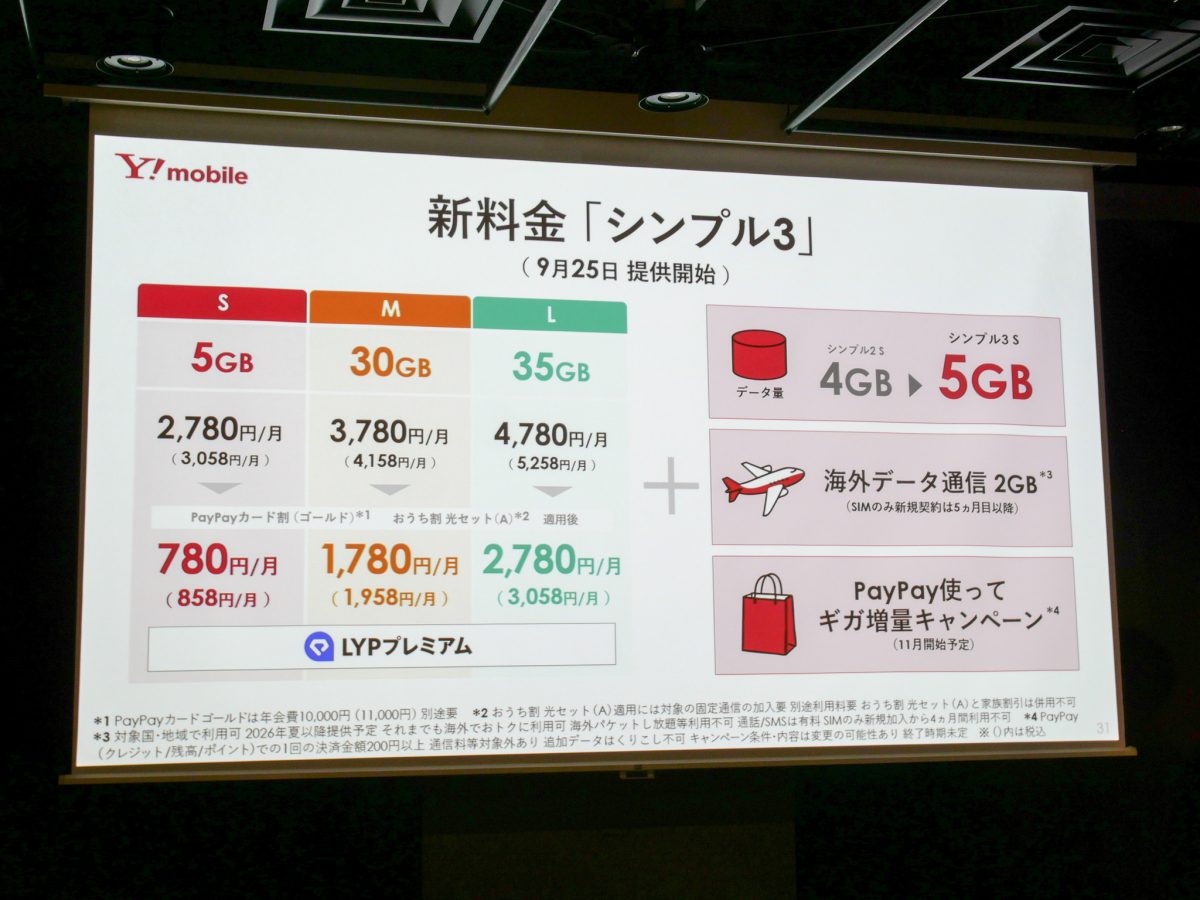

楽天モバイルの直接的な競合となるサービスは、料金が高い携帯3社のメインブランドよりも、料金が近しいサブブランドや低価格のプランとなるが、NTTドコモの「ドコモ mini」、KDDIの「UQ mobile」に続いて、ソフトバンクが2025年9月に「ワイモバイル」ブランドで新料金プラン「シンプル3」を打ち出し、実質的な値上げを実施している。料金が近しいサービスで競合の手の内が明らかになったことを受け、楽天モバイルはあえて料金体系を変えず、値上げしない宣言をすることで優位性を打ち出す狙いがあったのではないだろうか。

ただ今後も物価高が進むことを考えるならば、楽天モバイルが長期的に現在の料金体系を維持するのは相当難しいだろう。実際三木谷氏も、現在のところは最新技術や効率化によって高騰するコストを吸収できているというが、囲み取材ではRakuten最強プランの現在の料金が「未来永劫(続く)という訳にはいかないかもしれない」とも話していた。

それゆえ将来的な値上げの可能性は否定できないが、次に料金の見直しがなされるとすれば、そのタイミングはいつなのか。あくまで筆者の見立てとなるが、その可能性が考えられるのは次の大きな動きが起きるであろう、およそ1年後ではないだろうか。

その理由は、およそ1年後となる2026年9月末に、ちょうどKDDIとのローミング契約が終了する予定だからだ。三木谷氏はローミング契約の今後に関して「守秘義務があるためコメントは控える」と答えるにとどまっていたが、もしローミング契約を延長しないとなれば、現在KDDIのローミングで賄っている地方のエリアや、大都市圏の入り組んだ場所なども自社でネットワーク整備していく必要があり、設備投資にかかるコストが大幅に増えてしまう。

だが楽天モバイルには、事業の黒字化という至上命題が残っている。三木谷氏は新規獲得にかけるコストを除けば既に黒字化しているというが、設備投資が増えると新規獲得コストを削っても黒字化は遠のいてしまう。であるならば、ローミング契約の見直しがなされる2026年のどこかのタイミングで、料金値上げに踏み切る可能性が考えられる訳だ。

もちろん消費者の視点で言えば、現行の料金を維持して欲しいというのが本音だろう。しかし物価高が進む中にあって、質が高くつながりやすいネットワークを今後も継続提供していくためには、低価格戦略に限界があることも確かだ。

三木谷氏は楽天グループのエコシステムによる収入の貢献を考慮し、楽天モバイルだけでなくグループ全体で売り上げを高めることで、可能な限り楽天モバイルの低価格体制を維持していきたいと話していた。だが、いつまで辛抱を続けられるかは三木谷氏にとって非常に悩ましい所かもしれない。