【連載】佐野正弘のITインサイト 第177回

「iPhone 17 Pro」のカメラが「光学ズーム」ではなく「光学品質ズーム」である理由

「iPhone 17」「iPhone Air」など2025年の新しいiPhone。日本では2025年9月19日に正式に発売されたが、KDDIが6年ぶりに発売を祝うカウントダウンイベントを実施するなど、ここ最近のiPhone新機種の中では大きく盛り上がっている印象だ。

だがその新iPhoneを巡って、SNSなどである騒動が生じていた。それは「iPhone 17 Pro」のカメラのズーム性能に関して、日本のアップルのWebサイトでは「光学8倍ズーム」と表記されていたことに端を発する。

確かにiPhone 17 Proは、光学4倍ズームで撮影できる望遠カメラを備えており、撮影した写真の画質が劣化しない、いわゆる「ロスレスズーム」では最大で光学8倍相当までのズーム撮影が可能とされている。だがロスレスズームの仕組みは光学ズームとは異なるため、それを「光学8倍ズーム」と表現することに問題があるのでは? という声がSNSなどで相次いだのである。

そうした声を受けてか、アップルは日本における一連のズーム性能の表記を「最大8倍の光学品質ズーム」などに変更したようだ。実は米国のアップルのWebサイトでは、iPhone 17 Proのズーム性能に関して「up to 8x optical-quality zoom」、日本語に訳すると「最大8倍の光学品質ズーム」と記述されていたので、日本語に訳す際「quality」を省略してしまっていたのではないかと考えられる。

ただスマートフォンのズーム性能に関しては、iPhone 17 Proのように画質は劣化しないが光学ズームではない、ロスレスズームを採用する機種が増えたことで混乱が生じやすくなっているのも確かだ。なぜスマートフォンのズーム、それほど複雑なものになっているのだろうか。

そのことを知るには、まず「光学ズーム」と「デジタルズーム」の違いを知っておく必要があるだろう。この2つの違いは、簡単に言えば望遠のためにカメラのレンズを動かすか否かである。

光学ズームはレンズを動かし、レンズの主点からイメージセンサーまでの焦点距離を物理的に変えることで光学的に被写体を拡大する仕組み。画質が劣化することなく遠くの被写体を大きく撮影できる点が大きな特徴だ。

一方のデジタルズームは、レンズは動かさず焦点距離は変えずに、撮影した写真の一部を拡大することで被写体を拡大する仕組み。写真の一部を拡大し、被写体を大きく写しているように見せているだけなので、光学ズームとは違って画質は粗くなってしまう。

それゆえ綺麗に望遠撮影をするなら光学ズームの方が有利なのだが、スマートフォンではハード的に、光学ズームの導入が難しい事情がある。

なぜなら光学ズームでは、焦点距離が長いほど遠くの被写体を大きく撮影できる仕組みなので、そのためにはレンズとイメージセンサーとの距離をより離すため、カメラを長くする必要があるからだ。スマートフォンは持ちやすさのためにも薄さが求められることから、長い焦点距離を確保するのが難しく、光学ズームの実現には不利な環境にある訳だ。

それでもこれまで、光学ズームを実現するためのさまざまな技術開発がスマートフォンメーカーによってなされてきた。その代表例となるのが、イメージセンサーとレンズを横に設置することで焦点距離を稼ぎつつ、プリズムを使って光を90度屈折させることで、横になったレンズに光を送る「ペリスコープ方式」の採用だ。

ただペリスコープ方式は、構造的にカメラのサイズが大きくなってしまうことや、イメージセンサーを横に設置するため大きなイメージセンサーを採用できないこと、そして部品が多くコスト的にも高くなるため、安価なスマートフォンには採用しづらいことなど、弱点もいくつかある。それゆえ搭載されているのは、カメラ性能にこだわったハイエンドモデルに限定されているのが実情だ。

そこで急増しているのが、今回話題となったロスレスズームである。これはカメラで撮影した写真の一部を切り取って被写体を大きく写し出す、デジタルズームの一種であり光学ズームとは明らかに異なるものだが、従来のデジタルズームと大きく異なるのがイメージセンサー使い方である。

最近ではイメージセンサーの進化によって5000万画素や2億画素など、非常に高い画素数のものがスマートフォンに搭載されるようになった。そこでイメージセンサーの高い画素数を生かして写真を綺麗に撮影する技術がいくつか開発されており、代表的なものとしては、複数のピクセルを組み合わせて撮影することで、光を多く取り込み暗い場所でも綺麗に撮影できる「ピクセルビニング」が挙げられる。

ロスレスズームも同様に高い画素数を生かし、まずはイメージセンサーの全ての画素を用いて非常に高精細な写真を撮影。そこからズーム倍率に応じたサイズの写真を切り取って1枚の写真にする訳だ。元々高精細な写真から切り出しているため従来のデジタルズームのように拡大する必要がないので、画質劣化のない望遠撮影が実現できるのである。

ちなみにiPhone 17 Proの場合、望遠カメラの性能が光学4倍ズーム相当で、4800万画素のイメージセンサーを搭載しており、「光学品質8倍望遠」で撮影した写真は1200万画素とされている。それゆえ4倍の望遠カメラによる、最大2倍のロスレスズームによって光学8倍ズーム相当の品質を実現しているのだろう。

そして最近では、技術進化によってミドルクラスのスマートフォンにも5000万画素クラスのイメージセンサーが搭載されるようになってきたことから、光学2倍相当のロスレスズームが急速に広がってきている。ここまで触れてきたように、ロスレスズームは技術的にもデジタルズームの一種なのだが、画質が劣化しないことから光学ズームと区別がつきにくく、しかも急速に広がっているが故に統一された呼び名もなく、メーカーによって呼称もまちまちだ。それが今回のようなトラブルが生じる背景にあったのではないかとも考えられる。

ただスマートフォンのズーム撮影を巡る技術進化はロスレスズームだけにとどまらない。とりわけ今後、混乱をもたらしそうなのが「AIズーム」だ。

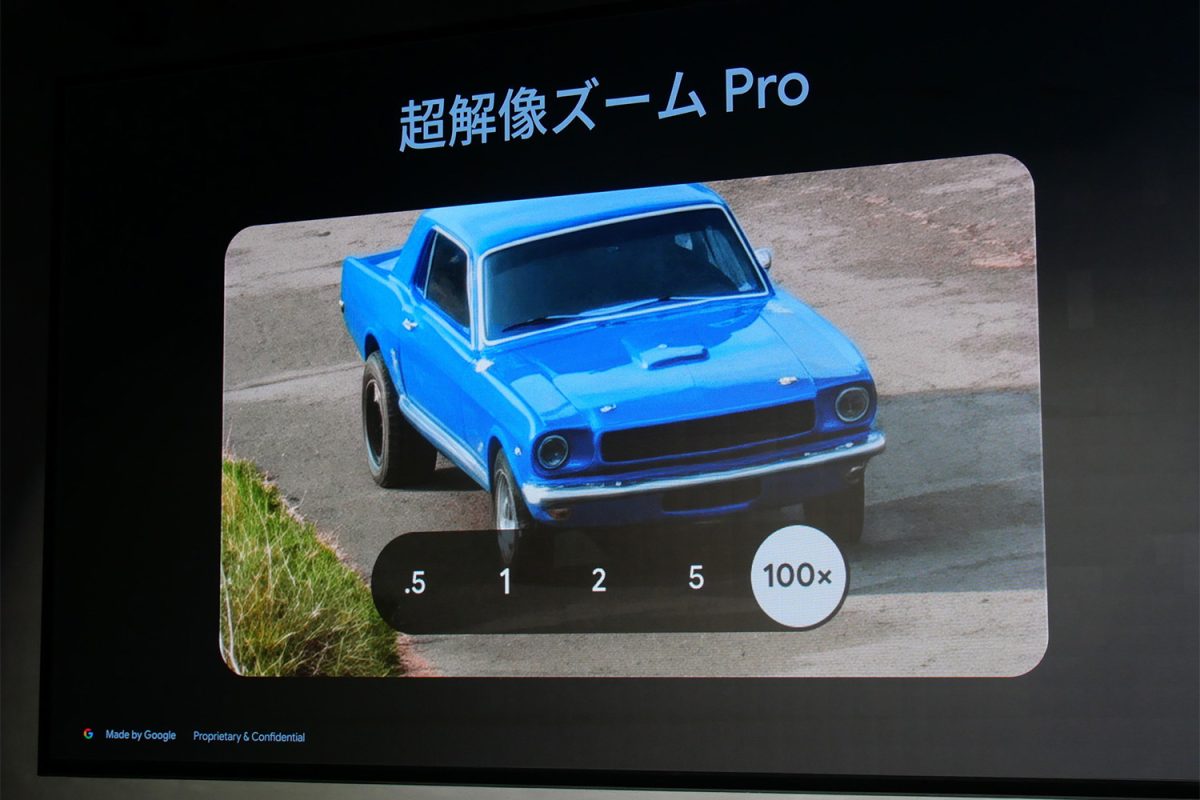

これはデジタルズームで画質が劣化した被写体を、生成AI技術を活用して再現するもの。グーグルの「Pixel 10 Pro」シリーズに搭載された「超解像ズームPro」がその代表例といえ、生成AI技術を用いて100倍ズームでも被写体をクリアに再現できることが大きな話題となった。

生成AI技術を用いた写真を写真と呼ぶべきなのか? という点に疑問を抱く向きは少なからずあるものの、多くの人にとっては裏で使われている技術よりも、綺麗に写真が撮影できることが重要だ。それだけに生成AIズームも今後急速に広がる可能性があり、ロスレスズーム以上にズームを巡る表現に混乱をもたらす可能性がある。

スマートフォンのカメラは、セルフィーなど従来のカメラとは異なるニーズを捉えながら、ハード的制約を乗り越え独自の進化を遂げていることから、従来のカメラの常識では図れない要素が多く出てきていることは確かだ。だがそれだけに、利用する側もどのような技術が使われているのかというバックグラウンドを、正しく把握しておくことが重要になってきているのではないだろうか。