【連載】佐野正弘のITインサイト 第175回

あえてAI訴求しない「Xperia 10 VII」でソニーは“事業継続”への不安感を解消できるか

国内外での大幅なシェア低下により、事業継続を危ぶむ声も多いソニーの「Xperia」シリーズ。だが2025年9月12日はスマートフォン新機種「Xperia 10 VII」を発表し、スマートフォン事業継続の姿勢を明確に示している。

Xperia 10 VIIはその名前の通り、同社としてはミドルクラスのスマートフォン「Xperia 10」シリーズの最新モデルとなる。Xperia 10シリーズは元々、Xperia 1シリーズのデザインやコンセプトなどを踏襲しながらも、より低価格を求めるユーザーに向けバランスの取れた機能・性能を実現するモデルと位置付けられてきた。だが、2024年発売の前機種「Xperia 10 VI」からそのコンセプトが変化し、カジュアルさを強めている。

今年の新機種となるXperia 10 VIIでは、カジュアル路線へのシフトがより明確となり、それを示しているのが本体デザインである。なぜなら2025年発売のフラグシップモデル「Xperia 1 VII」、さらに言えば従来のXperiaシリーズで継続してきたカメラが縦に並ぶデザインとは異なり、グーグルの「Pixel」シリーズのようにカメラが横に並ぶデザインへと変更がなされているのだ。

このデザイン変更により、従来Xperiaシリーズが踏襲してきたデザインの統一感はより失われた。しかしソニーとしては、統一感よりむしろ、Xperia 10シリーズの顧客のライフスタイルやニーズに応えることに重きを置いているとのこと。写真や動画のプロ・セミプロをターゲットにしたXperia 1シリーズとは狙う顧客が大きく異なるだけに、デザイン面でその違いを明確にしたようだ。

ただXperia 1シリーズをある程度踏襲した進化点もいくつかあり、その1つが「即撮りボタン」である。これはXperia 1シリーズに搭載されている、カメラのシャッターボタンをXperia 10シリーズにも採用したものだが、機能的にXperia 1シリーズと全く同じという訳ではない。

実際、即撮りボタンはXperia 1シリーズのシャッターボタンのように、 “半押し” してフォーカスを合わせる機能はなく、ボタンを押してシャッターを切るのみだ。これはXperia 10シリーズの顧客ニーズが本格的な撮影体験よりも、スマートフォンを取り出してすぐ撮影したいという点にあることに応えた結果のようだ。

そしてもう1つ、Xperia 1シリーズを踏襲した変化点がディスプレイである。Xperia 10 VIIのディスプレイサイズは6.1インチと、Xperia 10 VIと変わっていない。一方で画面比率は、21:9からXperia 1 VIIなどが採用している19.5:9に変更。オンラインコンテンツで多い16:9比率の動画や、縦サイズのショート動画などがより見やすくなっている。

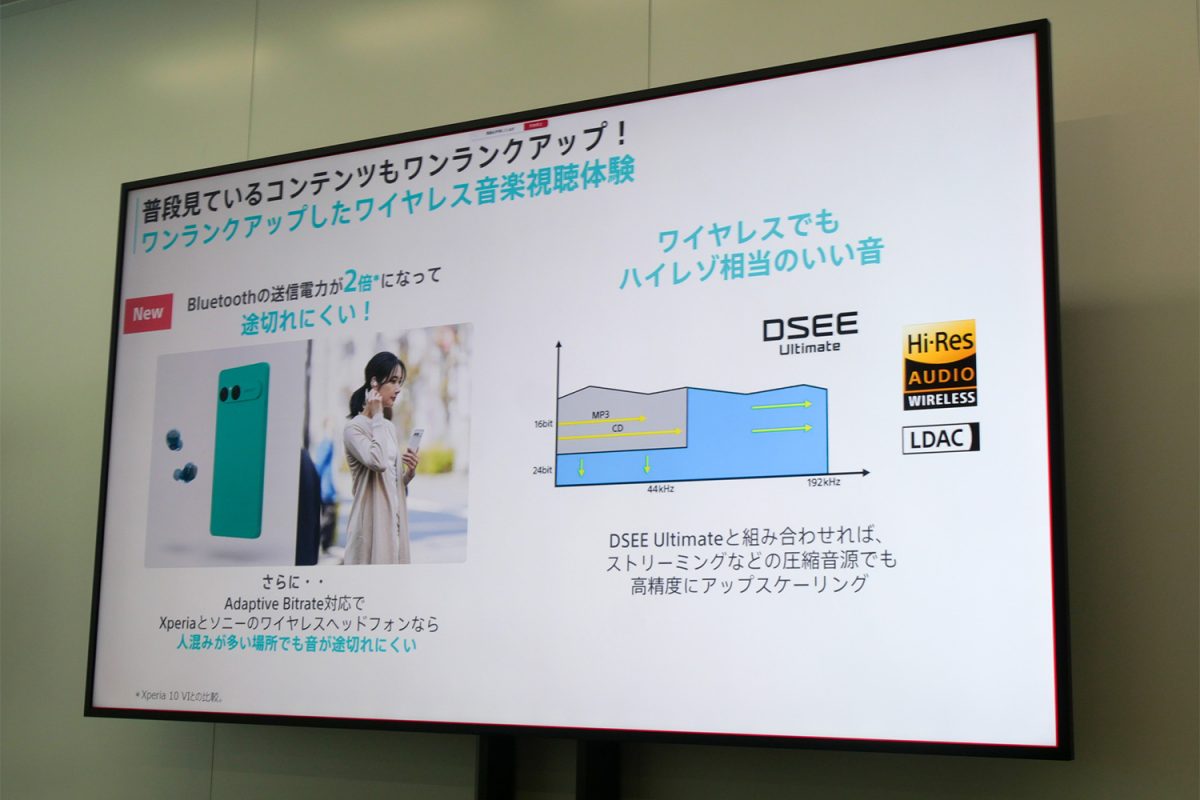

他にもソニーが注力する機能の強化には、力が入れられている。カメラには、広角カメラに1/1.56インチ、超広角カメラに1/3インチと、より大きなサイズのイメージセンサーを搭載。暗い場所での撮影をよりクリアにするなどの改良を図っているし、オーディオに関しても新しい構造のフロントスピーカーの搭載により、サウンドの向上が図られている。

そうしたことからXperia 10 VIIは、顧客に合わせてデザインやコンセプトは大きく変えながらも、Xperia 1シリーズで培った技術を取り入れ、順当に機能・性能の向上を図っていることが分かる。ただその一方で、ソニーがXperia 10 VIIで前面に打ち出していないのが「AI」だ。

ソニーはXperia 1 VIIで「Xperia Intelligence」をうたい、カメラやオーディオ、映像などに関するAI関連技術の活用をアピールしていたのだが、Xperia 10 VIIではその訴求をしていない。Xperia 10 VIIもオーディオ関連など一部で自社のAI技術を活用しているものの、Xperia 1のように網羅的に用いていないことから、Xperia Intelligenceを無理に適用することが適切ではないと判断したようだ。

2025年にはミドル〜ミドルハイクラスのスマートフォンでも、AIの活用を積極的に訴求するメーカーが増えているだけに、あえてAIを打ち出さない今回のソニーの動きは一見不利なように見える。だがソニーとしては、Xperia 10シリーズを求める顧客にとっては、スマートフォンがあることで自分の生活がいかに楽しく、嬉しいものになるかが重要であり、AIはその楽しさを実現するための手段に過ぎないという。

現状、AIを前面に打ち出した機能が多くのスマートフォン利用者に満足できる価値を提供できているかというと、必ずしもそうとは言えない。それだけにソニーとしては、顧客の層が広いミドルクラスのユーザーに対し現時点でAIを訴求するより、AIで既存のスマートフォンの機能をブラッシュアップした方がニーズに応えられると判断しているのだろう。その方向性は筆者も間違っていないと感じている。

ただここ最近、ソニーのスマートフォン事業には非常に大きな課題が生じている。それはXperia 1 VIIのユーザーから電源が落ちる、入らなくなるなどの不具合報告が相次ぎ、ソニー側が調査したところ同機種に不具合が生じる場合があるとして、一時販売を停止したことだ。

ソニーのモバイルコミュニケーションズ事業部 事業部長の大島正昭氏の説明によると、一連の不具合は基板の製造工程において、温度や湿度の影響を受けたことで基板に不具合が生じたことが原因とのこと。Xperia 1 VIIで基板の実装に関する工程を変更した際、温度や湿度の管理が十分ではなかったことで生じたものだという。

そこで大島氏は、管理工程を温度などの変化があっても見直し安定した品質を確保できるよう改善を図るほか、類似の工程や機能に関する総点検を実施。品質やリスク評価の体制をさらに強化することで、不具合が発生しないよう対処を図るとしている。また同種の工程はXperia 10 VIIには存在しないため、一連の不具合がXperia 10 VIIには影響しないとのことだ。

ただソニーのスマートフォンで過去にこれだけ大規模な不具合が生じた事例はなかった。しかもそうした事象が、ソニーのスマートフォン事業自体が大幅に縮小したタイミングで発生したことで、消費者の不安が一層高まったことは間違いない。SNSなどでは一連の不具合の影響により、ソニーがスマートフォン事業から撤退するのでは? との声も多く見られたほどだ。

大島氏は今回の不具合を非常に重く受け止めるとする一方、「通信技術はスマートフォンだけに限らず、ソニー全体における重要な技術」と回答し、事業継続の意思を明確に示している。だがそれでも事業環境は非常に厳しく、Xperiaシリーズの継続を危ぶむ声が少なくなく、不安感につながっているのも事実だ。

ゆえにソニーが真にユーザーの信頼を回復し、安心感を与える上では、品質管理の徹底はもちろんのこと、販売数を増やしシェアを回復させることが、より強く求められている印象も受ける。そうした意味でもミドルクラスを求める普遍的な消費者に対し、Xperia 10 VIIが追求するスタンダードな価値をいかにアピールして数多く販売できるかが、非常に重要になってきているのではないだろうか。