【連載】佐野正弘のITインサイト 第173回

カメラにとどまらないAIの活用が進んだ「Pixel 10」から見る、「Pixel 9」の反省点とは?

“Pixel 6シリーズ”以降の圧倒的なコストパフォーマンスで、一躍人気モデルとなったGoogleのスマートフォン “Pixelシリーズ”。だがここ数年来、毎年のように値上げがなされたことでコストパフォーマンスの強みが失われ、国内での出荷台数シェアは低下傾向にある。

だが8月21日、GoogleはPixelシリーズのスマートフォン新機種“Pixel 10シリーズ”を発表。今回も前年の“Pixel 9シリーズ”同様、スタンダードモデルの「Pixel 10」と上位モデルの「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」、そして折り畳みモデルの「Pixel 10 Pro Fold」の4機種構成となり、デザインもおおむねPixel 9シリーズを踏襲しているのだが、変化している点もいくつかある。

従来通り全4機種を展開する“Pixel 10シリーズ”。前モデルからの進化点は?

1つは背面のワイヤレス充電が「Qi2」規格に対応し、アップルのiPhoneに採用されている「MagSafe」と同様、マグネットで充電器を装着できるようになったこと。2つ目はカメラで、下位モデルのPixel 10にも望遠カメラが搭載されたことにより、全モデルが3眼構成となっている。

もう1つはチップセットの進化とAIであり、全モデル共にチップセットにはGoogleが開発した最新の「Tensor G5」を採用している。Tensorシリーズは従来、韓国サムスン電子が製造を担っていたのだが、Tensor G5では台湾の台湾積体電路製造(TSMC)の製造に変更、同社の3ナノメートルのプロセスで製造されたことで、更なる性能強化が図られている。

中でも性能が向上しているのが、AI関連処理を高速化するTPU(Tensor Processing Unit)で、Googleの説明によれば60%の性能向上がなされたとのこと。そこでPixel 10シリーズでは、Tensor G5の高い性能とクラウドのAI技術を活用してAI関連機能の強化を図っている。

その代表例となるのが、Pixelシリーズが得意とするカメラとAIを活用した新機能。1つは「カメラコーチ」というもので、撮影したい被写体にカメラをかざすと、その被写体をよりよく撮影できる方法や構図などを教えてくれる。

そしてもう1つは、Pixel 10 ProとPixel 10 Pro XLでのみ利用できる「超解像ズームPro」というもの。両機種は共に光学5倍相当の望遠カメラを搭載しており、デジタルズームであれば最大で100倍のズームが可能。ただそれだけ高倍率でデジタルズームをすると、いくらカメラの性能が良いとはいえ被写体がかなり粗くなり、AI技術を用いた従来の「超解像ズーム」でも補正に限界が生じてしまう。

そこで超解像ズームProでは、高倍率のデジタルズームで撮影した写真に生成AIの技術を取り入れて可能な限り復元することにより、詳細かつ鮮明な写真を実現するという。不正確な表現を避けるため、人物にこの機能は適用されないそうだが、それ以外の被写体であれば撮影した写真をかなり鮮明にしてくれるようだ。

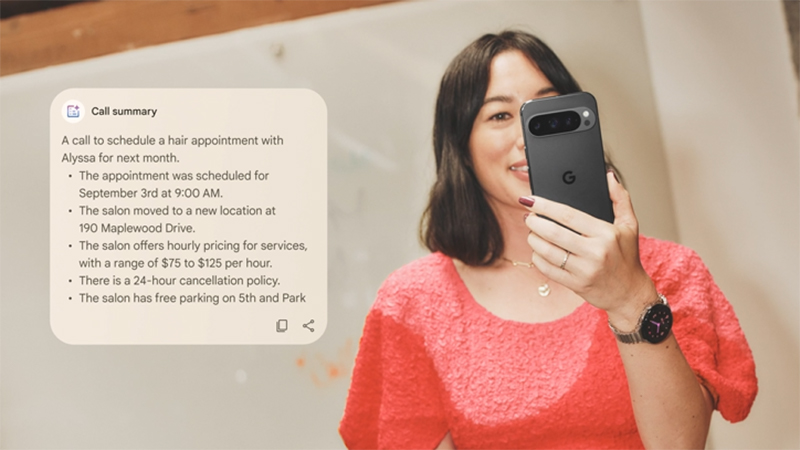

だがPixel 10シリーズは、カメラ以外でもAIを活用した新機能の充実が図られているようで、その1つが、Tensor G5によるデバイス上のAI処理で実現している「マイボイス通訳」である。これは「電話」アプリで異なる言語の相手と音声通話をする際に、双方の言葉を相手の言語に合わせて自動的に通訳してくれるもの。発売当初、日本語での会話に対応するのは英語の相手のみとなるが、対応言語は今後追加予定とのことだ。

同種の機能はサムスン電子の“Galaxyシリーズ”や、台湾エイスーステック・コンピューターの“Zenfoneシリーズ”の一部機種などに搭載されているので、既に珍しいものというわけではない。だがマイボイス通訳は、通訳した内容を機械の音声ではなく、本人の声で伝えてくれ、より自然な感覚で利用できる点が大きな特徴になるという。

そしてもう1つ、Tensor G5をフル活用しているのが「マジックサジェスト」である。これはユーザーの操作状況を見て、AIが関連する情報や機能を先回りして提案してくれるものだ。

具体的な例として、メッセージアプリで友達とランチの相談をしている場合を挙げると、AIがメールを自動で参照して予約の詳細を提示したり、友達から「予定を変更したい」と言われた時には、そのレストランに電話をかけることを提案したりしてくれる。ある意味で、昨今話題となっている「AIエージェント」の実現に向けた機能の1つといえるだろう。

加えてPixel 10シリーズには、昨今人気が高まっている、自分が用意した資料などを基に情報を整理できるリサーチアシスタントツール「NotebookLM」がプリインストールされている。それゆえスマートフォン上でNotebookLMが利用しやすくなるのはもちろんだが、Pixelシリーズの既存機能との連携にも力が入れられている。

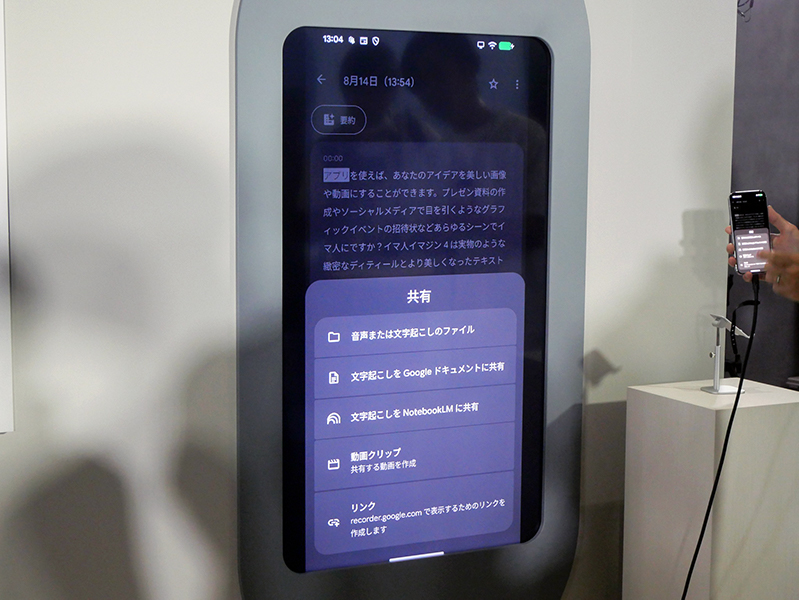

Pixelシリーズには、録音した音声をデバイス上のAI処理で直接文字起こししてくれる「レコーダー」アプリが以前より提供されているが、Pixel 10シリーズではそのレコーダーアプリに、文字起こしした文章を直接NotebookLMに取り込んで情報ソースとして活用できる機能を追加。あくまで取り込めるのはテキストのみで、録音した音声を直接取り込むことはできないそうだが、録音した会議をすぐNotebookLMに取り込んでまとめるなど、ビジネスで大いに役立つことは間違いない。

実はこれまでのPixelシリーズを振り返ると、日本においてカメラ以外のAI関連機能が、発売当初からここまで充実した状態で発売されるケースは珍しい。確かにPixelシリーズは、チップセットに自社開発のTensorシリーズを搭載して以降、AI関連の新機能を大きなアピールポイントに打ち出しているのだが、日本では新機能の多くがカメラに関するものであったこともあり、ユーザーがPixelシリーズにAIの印象を抱きづらかった。

そのことを示したのが前年のPixel 9シリーズで、発売当初は日本語で利用できるAI関連の新機能は「一緒に写る」などカメラ関連が主。「Pixelスタジオ」「Pixelスクリーンショット」など、AIを活用した多くの新機能は当初米国英語のみで提供され、通話内容を要約する「通話メモ」(Call Notes)に至っては、未だに米国英語以外での提供がなされていない。

Pixel 9シリーズはAIが最大の売りであるにもかかわらず、米国外のユーザーは長らくAI関連の新機能を満足に利用できない状況が続いてしまっていた。その反省があったからこそ、Pixel 10シリーズでは発売当初より日本語、ひいては米国英語以外で利用できるAI関連の新機能を増やすに至ったのではないだろうか。

ただ、それらAI関連機能が消費者の心をつかむかどうかは別の話である。多くの人がPixelシリーズに期待するコストパフォーマンスは、Pixel 10シリーズでもやや悪化しており、Pixel 10を除くと値上げ、あるいは下位モデルが日本で投入されないことで実質値上げとなっている様子だ。コストパフォーマンスに重きを置く消費者に、AIによる価値をどこまで理解してもらえるかが、Pixel 10シリーズの勝負所となりそうだ。