5.5合炊き「SR-X910D」と1升炊き「SR-X918D」の2モデル

パナソニックから“古米も自動でおいしく炊ける”炊飯器。AIあり・なしでの食べ比べも

パナソニックは、独自技術「Wおどり炊き」とAI制御によって新米も古米もおいしく炊けるという可変圧力IHジャー炊飯器「X9Dシリーズ」について、メディア向け体験会を開催。搭載した独自技術の詳細を解説するとともに、実際に炊いた米を参加者にふるまっての比較試食デモンストレーションを行った。

AIで炊飯状況を制御して新米も古米もおいしく炊ける

X9Dシリーズは、5.5合炊きモデル「SR-X910D」(予想実売価格 税込99,000円前後)と1升炊きモデル「SR-X918D」(予想実売価格 税込105,000円前後)の2モデルを展開。9月上旬に発売を控える、同社製炊飯器の最新モデルだ。

大きな特徴が、独自の圧力技術の急減圧とIH技術の高速交互対流による炊き技「Wおどり炊き」と、制御技術「ビストロ匠技AI」を組み合わせて用いる点。これによって、新米はもちろん、精米後時間が経過した状態の古米も甘みを引き出し、おいしいごはんに炊き上げるという。

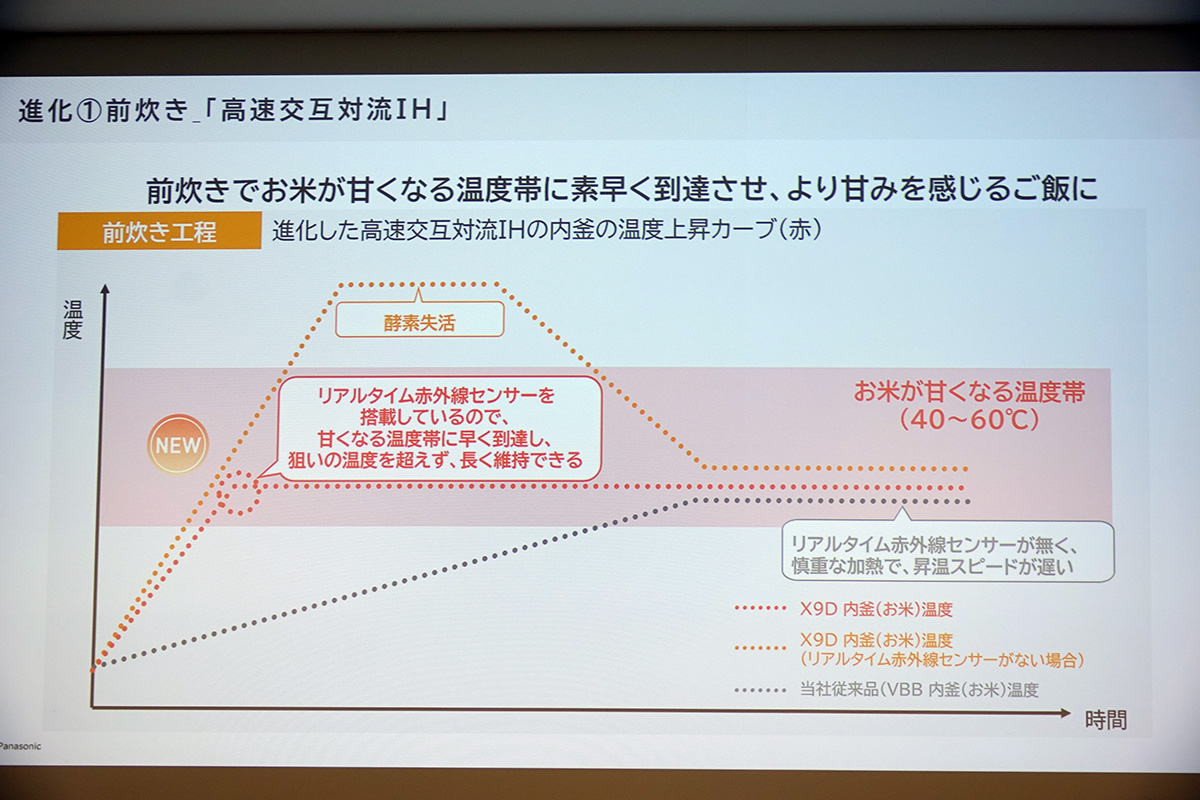

今回の最新モデルでは、従来機が備えていた釜底温度センサー、リアルタイム圧力センサー、沸騰検知センサーという3つのセンサーに加えて、新たに「リアルタイム赤外線センサー」も搭載。約9,600通りの中から最適な火加減・圧力加減を自動で調整して炊飯するビストロ匠技AIの精度を向上させたとのこと。これにより、従来品よりさらに緻密にWおどり炊きの火力・圧力の制御が可能になり、米の甘みを引き出す能力が従来比で約8%アップしたという。

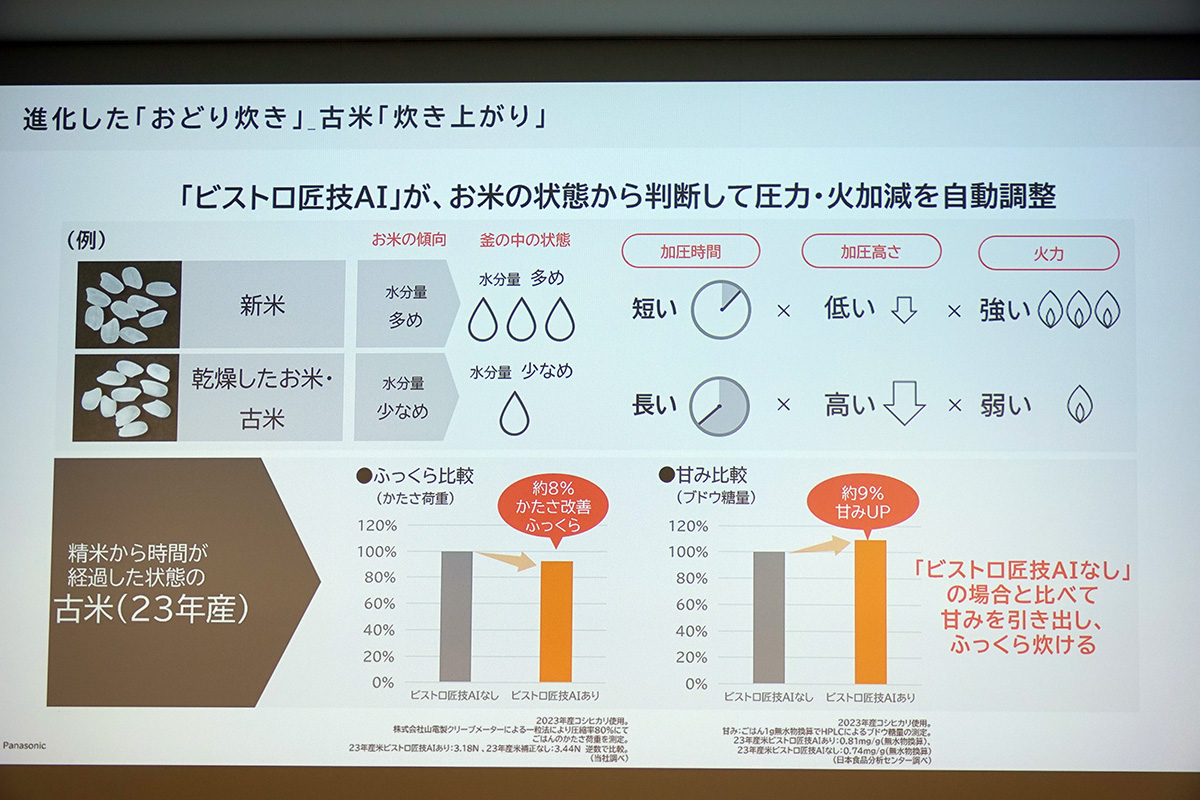

また、ビストロ匠技AIでは米の含水率を検知し、自動でWおどり炊きの炊き方を調整。精米から時間が経過することで含水率が低下する古米でも、ビストロ匠技AIを使用しない場合に比べて約9%甘みを引き出し、ふっくら炊き上げられると同社は説明している。

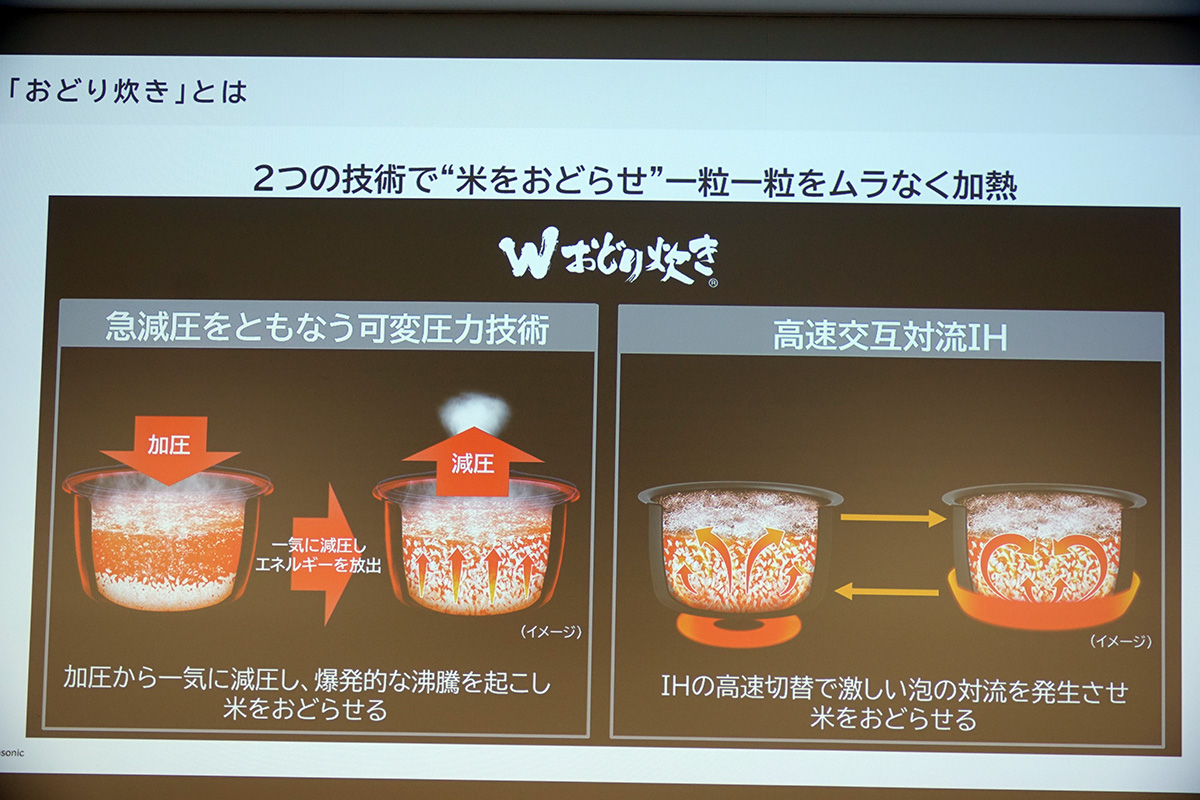

なお、Wおどり炊きとは、炊飯釜のなかを急減圧させることによる爆発的な沸騰力で米に熱を伝える「おどり炊き」に、IHの切り替えにより強力な熱対流を起こすことを組み合わせた独自技術。大火力による激しい沸騰で米の芯までしっかり加熱することで、ふっくらした甘みのある炊き上がりになるかまど炊きでの炊飯を、家庭用の炊飯器で実現させるべく開発された。

また、おどり炊きでは炊飯の工程に合わせて加圧・減圧の強さやスピードをコントロールして火加減を調整。炊き上げ工程の強火で炊く際には、一気に勢いよく減圧し、お米をしっかりおどらせる一方で、後半はゆっくり減圧し、ごはんの摩擦をなくすことで、食感を損なわずふっくらと粒立ちの良いごはんにするという。

そして上述のように、このWおどり炊きに高速交互対流IHを組み合わせ。本体の底と底側面に搭載されているIHを瞬時に切り替えて集中加熱することにより強力な泡の内対流と外対流を発生させて均一に加熱することで、米がムラなくふっくら炊き上がるようにしている。

記者が実際に食べ比べてみた

パナソニック(株)コンシューマーマーケティングジャパン本部の石毛伸吾氏は、昨今の「令和のコメ騒動」などの影響によって古米や外国産米でもおいしく炊ける高価格帯炊飯器への興味関心が高まっていると説明。「様々な状態のコメが流通している今だからこそ、感動の炊き上がりに我々が貢献できる」と、製品に自信を見せる。

また、製品の技術特徴の説明を担当したパナソニック(株)くらしアプライアンス社の林田章吾氏も、米の状態を判断して自動で炊き方を調整する本機の性能をアピール。「どんなお米でも、誰が炊いてもおいしく炊けるのがポイント」だと紹介した。

こうしたプレゼンテーションに続いて、実際に「SR-X910D」で炊いた米を参加者に配布。2022年産の政府備蓄米(ブレンド米)を、ビストロ匠技AIの制御ありで炊いたものと、制御なしで炊いたものとの食べ比べと、2024年の新米である会津産コシヒカリの試食デモを披露した。

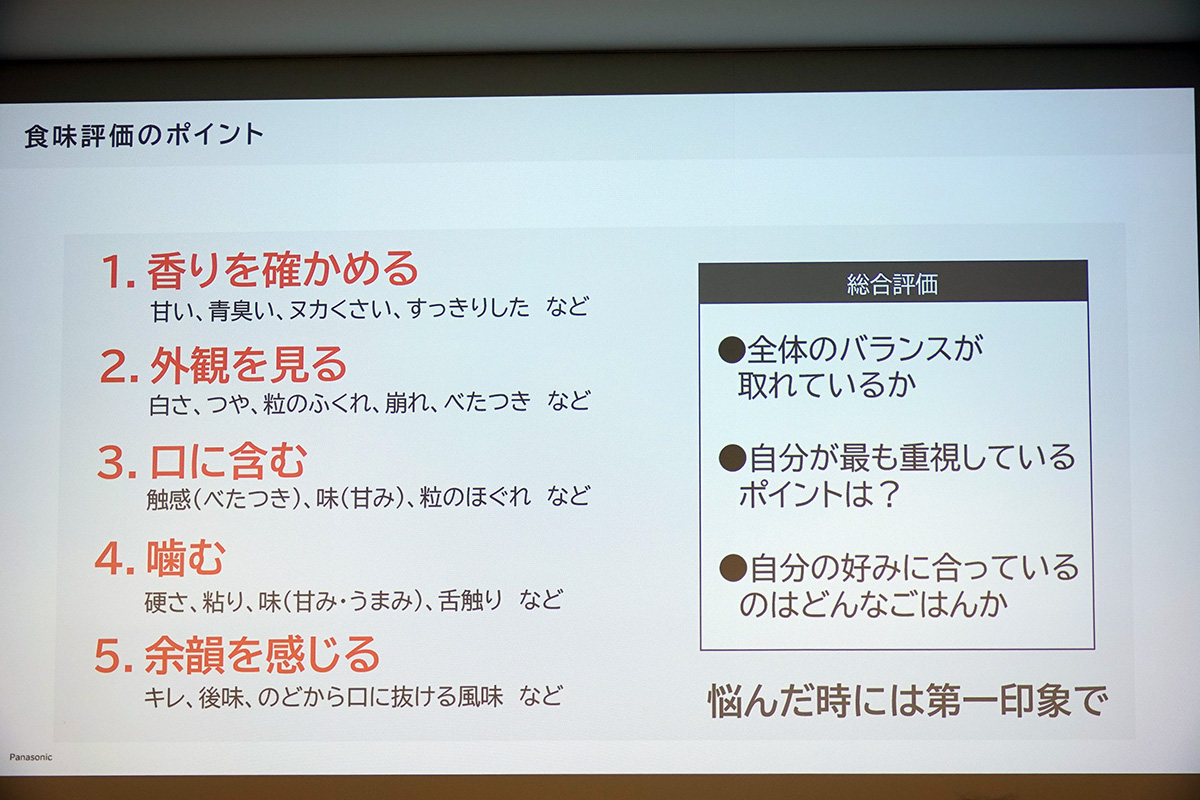

炊飯器などの加熱制御やソフト技術を研究開発しているPanasonic Cooking@Labの萩 成美氏によれば、米の食味評価を行う際にはまず最初に香りを確かめ、次に白さやつやなどの外観をチェック、口に含んでからもいきなり噛むのではなく、最初に食感や粒のほぐれなどを確認したのちに、噛んで硬さや粘り、甘みや舌触りなどを確認。そして最後にキレや後味といった余韻を感じるようにするのだとのこと。

こうしたポイントを意識しながら試食してみると、舌にそれほど自信があるわけではない記者にも確かに違いは感じられる。特に、古米でのビストロ匠技AI制御あり/なしにおける、口に含んだ一口目に感じる甘みに差を感じることができたように思う。

そのほか、体験会の最後に萩氏は2025年の新米についての予測も紹介。例年より降雨が少ないことによる収穫量低下や、デンプン量が少なく白い米になってしまう高温障害が起こる可能性が高い見込みであることなどを語っていた。

- Source: Panasonic