万全を期して誕生した“カラー版Kindle”

なぜ今、「Kindle Colorsoft」で“カラー化”を実現できたのか。Amazon担当者と振り返る長い道のり

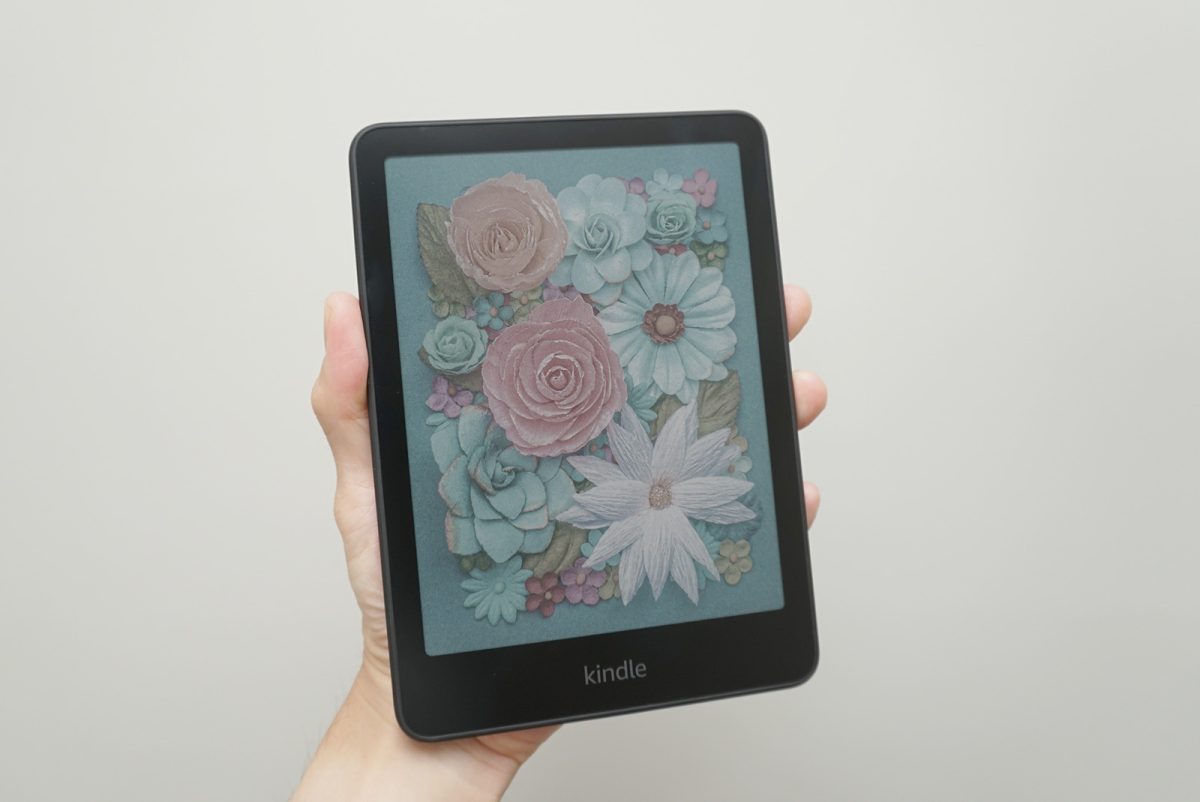

Amazonの電子書籍リーダー「Kindle(キンドル)」シリーズに、タッチ操作ができるフルカラー表示の電子ペーパーディスプレイを載せた新製品「Kindle Colorsoft」が加わった。

“カラー化” を待望してきたKindleシリーズのファンを中心に、7月24日の発売以来好評を博している。アマゾンジャパン合同会社のKindle事業部 部長である宮澤一聡氏と、Kindle製品のマーケティングマネージャーである髙杉紗里氏に新モデルの反響を聞いた。

大切なのは心地よい読書体験を実現するバランス感覚

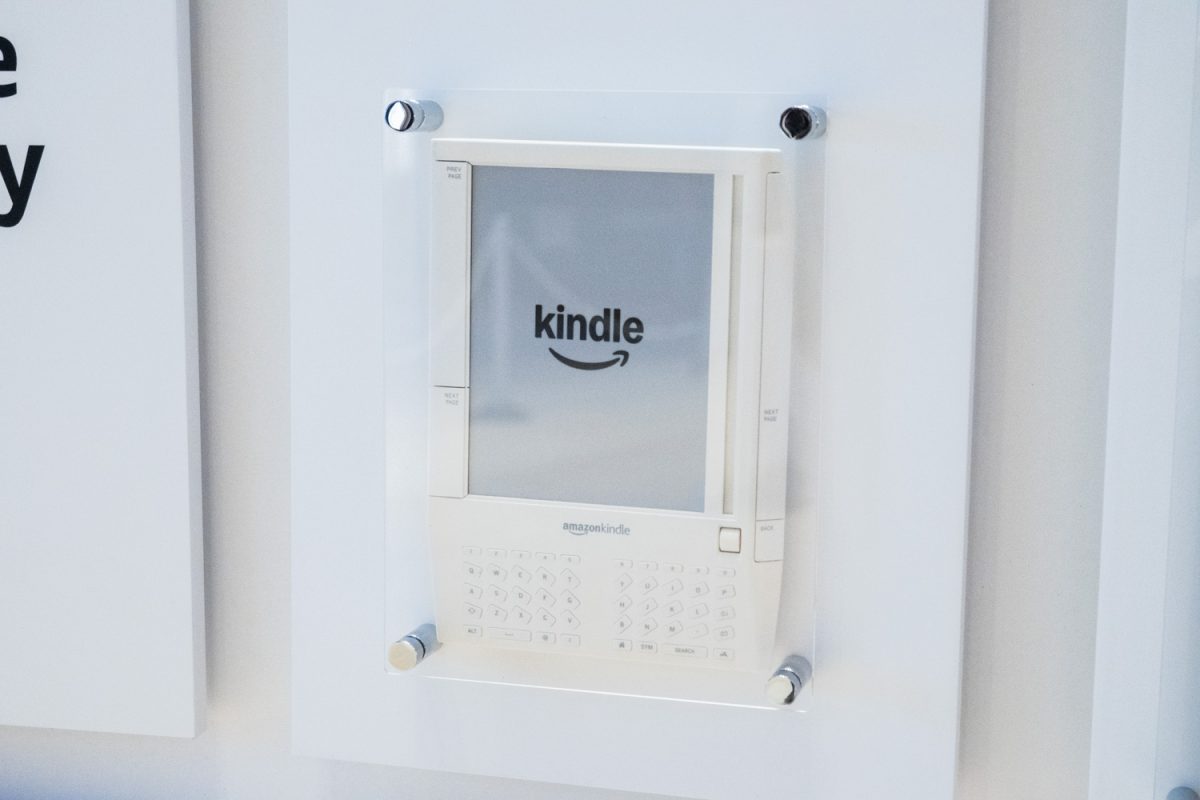

Amazonが最初のKindleを発売した2007年には、まだスマートフォンも世の中に普及していなかった。残念ながら日本で発売されなかった初代の「Kindle 1」は、6インチのE Ink電子ペーパーディスプレイの下側に物理キーボードを搭載した、見た目にも未来感あふれるデザインを特徴としていた。やがてKindleのサービスにも対応する、カラー液晶ディスプレイとAndroidをベースにした独自のFire OSを載せた「Kindle Fire」シリーズが派生する。現在のAmazon Fireタブレットシリーズの源流だ。

2012年には “日本1号機” として「Kindle Paperwhite」が登場する。本物の紙の書籍のように、目に優しい自然な読み心地を実現した電子書籍リーダーとして、瞬く間に日本の読書家たちの関心を捉えた。

E Ink方式の電子ペーパーディスプレイを採用するKindleシリーズは、暗い場所でコンテンツが読みづらくなる弱点があった。日本第1号機になった2012年モデルのKindle Paperwhiteには、組み込み型のフロントライトが搭載され、暗い屋内外の場所でも快適に電子書籍が読めることも好評を得た。

やがて2017年秋に発売された7インチディスプレイを搭載する「Kindle Oasis」の第2世代モデルから、IPX8等級の防水対応に。「お風呂で読書が楽しめるKindle」として本機も圧倒的な人気を集めた。やがてKindle Paperwhiteも、2018年秋の第4世代モデルから防水対応になる。

こうしてKindleシリーズは次々に弱点を克服してきた。そして、2024年にAmazonが発売した現行モデルは「ページめくり」と「画面の明るさ」という、電子書籍リーダーとしての基本的な使い心地に磨きをかけたことで、いよいよ「電子書籍を読む」という体験において、右に出るモノがないほど良質なプロダクトに進化した。

2007年の初代モデルの発売以来、Amazonが丁寧に積み重ねてきたイノベーションの数々。そこに「カラー化」という新機能を加えた、新しいフラグシップモデルがKindle Colorsoftなのだ。

カラー表示のE Ink方式による電子ペーパーディスプレイを搭載するリーダー、あるいは読み・書きの両方ができるデジタルノートは2021年ごろから少しずつ出てきたので、特別珍しいわけではない。それでもやはり、多くのファンが “カラー化”したKindleの誕生に心躍ってしまう理由は、Kindleストアのコンテンツサービスと合わせて、本機がベストな体験を提供してくれる電子書籍リーダーであることを知っているからだ。

カラー版のKindle投入がなぜこの時期になったのか。宮澤氏は「フルカラー表示のディスプレイを搭載すること自体に技術的な障壁はなかった」と答える。その上で、Kindleシリーズがユーザーの声を聞きながら一歩ずつ実現してきた「快適さ」を損なうことなく、全体のバランスを取りながら満を持してカラーのリーダー端末を出せる時が来たということのようだ。

電子書籍リーダーが活字離れに歯止めをかけている

小中学生の頃には読書好きが高じて長く図書委員を務めていたという髙杉氏も、紙の香りが漂ってくるような自然な読み心地がKindleシリーズの大きな魅力だと語る。髙杉氏自身、所有していた大量の書籍を1台のKindleにまとめていたことで、引っ越しがスムーズにできたことがユーザー冥利に尽きる出来事だったという。

この髙杉氏のコメントには、Kindleを愛用するユーザーから寄せられる「3つの良いところ」のエッセンスが詰まっている。

1つはKindleの内蔵ストレージに何千冊もの電子書籍データを保存できることによって生まれる「省スペース性能」だ。Kindle Colorsoftは通常モデルのストレージが16GBだが、2倍の32GBストレージを内蔵する「シグニチャーエディション」もAmazonは同時に発売した。

2つめのポイントは、小さく軽いデバイスなのにバッテリーが長持ちするので、優れたポータビリティを発揮することだ。Kindleユーザーの49%が購入の理由に、デバイスの小ささや軽さによる携帯性を挙げている。さらに31%が数週間持続するバッテリーパフォーマンスを魅力に感じているという。バッテリーが長持ちすることは普段使いに限らず、例えば夏休みや年末年始の連休で遠出をした時に、Kindleのバッテリー残量を気にかけることなく移動時間にも読書に没頭できることにもつながる。

Kindle Colorsoftは、フル充電の状態から最大8週間続くバッテリーパフォーマンスを実現している。Kindle Paperwhiteが最大12週間も持つことを考えれば、少し持続時間が短くなったものの、必要十分なスペックだ。

フルカラー表示のディスプレイを採用しながらも、デバイスのバッテリーパフォーマンスを落とさないようにAmazonの開発チームは時間をかけて全体のバランスを整えてきた。

髙杉氏が言及した「Kindleシリーズの自然な読書感」が3点目。これについては、多くのユーザーが「フロントライト付きの電子ペーパーディスプレイにより目が疲れにくいこと」や、「液晶ディスプレイのようにバックライトで目を刺激されない」ため、就寝前の読書に最適なリーダー端末であることなど、具体的なフィードバックをAmazonストアレビュー等を通じてメーカーに寄せている。

筆者の場合、老眼のせいでスマホアプリだと漫画のフキダシの文字が読みづらいことがある。Kindleシリーズであればそのストレスに悩まされることが少ない。スマホのように、読書中に通話着信やアプリからの通知が届いて興が冷めることもない。Amazonが実施するユーザー調査では必ず「Kindleなら読書に没入しやすい」という声も多く集まるという。

ある意味、Kindleシリーズが紙の書籍よりも心地よい読書体験を実現したことが、デジタルツールが全盛を迎える今の時代にも、世界中の人々による「活字離れ」に歯止めをかけているのかもしれない。宮澤氏は直近でAmazonが実施した調査のデータから、「2024年には世界中のKindleユーザーが1年間で80億時間もの読書を楽しんだことがわかった。書籍の数にすると15億冊に上る」ことがわかったと語る。また直近の調査では、Kindleを「初めて購入した」と答えた新規ユーザーが6割を超えたという。

Kindleは、子どもの読書習慣を育む目的にも適したデバイスだと思う。フルカラーのKindleにも「Kindle Colorsoftキッズモデル」が発売された。本機には約2,000冊の子ども向け電子書籍が読み放題のサブスクリプションサービス「Amazon Kids+」の12か月分フリープランのほか、2年間の限定保証、専用カバーが付いてくる。デバイスの性能は通常のベースモデルと変わらず、ペアレンタルコントロール機能を上手に使えば家族どうしで共有もできるので、Kindle Colorsoftシリーズの中では最もコスパの良い選択肢だと言える。

カラーで書けるKindleも欲しくなった

筆者もKindle Colorsoftを発売から2週間ほど取材している。本機を使うと、カラーの漫画やイラスト集が楽しく、購買意欲をそそられる。

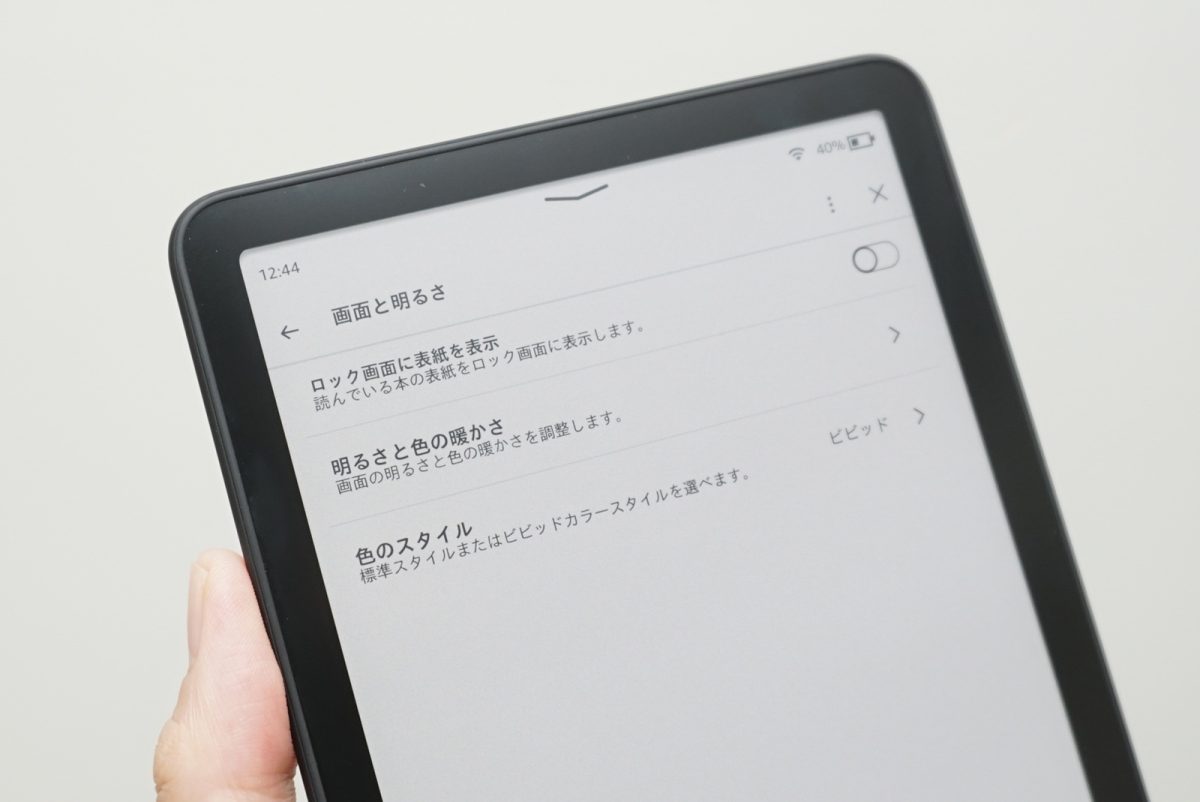

液晶ディスプレイ等と比較してしまうと、カラーの電子ペーパーはその特性から色の彩度が低く再現されてしまうが、これを抑えるおすすめの設定がある。本体設定の「明るさ」「色の暖かさ」「すべての設定」から、「画面と明るさ」の設定に入り、「色のスタイル」を “ビビッド” に変更すると色彩が少し活き活きとしてくるので、写真集なども満足度が向上するだろう。

筆者はPDFの資料をKindle Colorsoftに転送して、移動中に確認する用途にも使っている。カラー表示になると無機質なデータ集のような資料も断然読みやすくなって、内容が頭に入ってくるから不思議だ。

カラーで読む体験に慣れてくると、Kindle Scribeを使っている筆者は「カラーで書けるKindle」も欲しくなってくる。こちらもおそらくは既存のKindle Scribeによる体験を担保しつつ、フルカラー表示による体験をバランスよく追加できるタイミングが大事なのだと思う。

Kindleストアには、表紙だけでなく中味をカラーで読める漫画も含む「カラー対応コンテンツ」をより見つけやすくする動線を作ってほしい。カラー版電子書籍の特集やランキングなどがあれば参考になると思う。

Kindle Colorsoftに対応する本体カバーなどのアクセサリーは、Amazon純正品であればKindle Paperwhiteの最新モデルのために作られた製品がそのまま使える。Colorsoftのコンセプトに合わせた専用品についても、髙杉氏は「今後の反響を見ながら対応したい」と語った。

“カラー版Kindle” の新鮮な体験とのタッチポイントをより広げるためには、今のところまだ具体的な計画はないようだが、学校や地域の図書館との連携も効果的だと思う。今後もデジタルデバイスのKindleシリーズが、活字文化を力強く支えてくれることを期待したい。