【連載】佐野正弘のITインサイト 第170回

値上げするなら料金プランより先に「事務手数料」、ソフトバンクの選択は吉と出るか

携帯電話料金の値上げや、それに類する動きが続いている2025年。すでに携帯4社のうち、NTTドコモ、KDDI、楽天モバイルの3社が大きな動きを見せているのだが、唯一値上げの動きを見せていないのがソフトバンクだ。

ソフトバンクの代表取締役社長執行役員兼CEOである宮川潤一氏は、円安などを機とした昨今の物価高騰などの影響から、携帯電話料金値上げの必要性を強く訴えてきた。だが各社がこぞって値上げの動きを見せると発言のトーンが急変化。値上げは必要としながらも、競争優位性を保つためなるべく値上げをしたくないとの発言が増えている。

事務手数料の改定に動いたソフトバンク。他社の値上げとの違いは?

それだけに、ソフトバンクがいつ値上げをするのか、そもそも値上げをするのかどうかということさえ現時点では見えていないのだが、物価高の終わりは見えていないだけに、何らかの形で値上げに踏み切ろうという動きは徐々に出てきている。ここ最近でそのことを示しているのが、7月18日に発表した事務手数料の改定だろう。

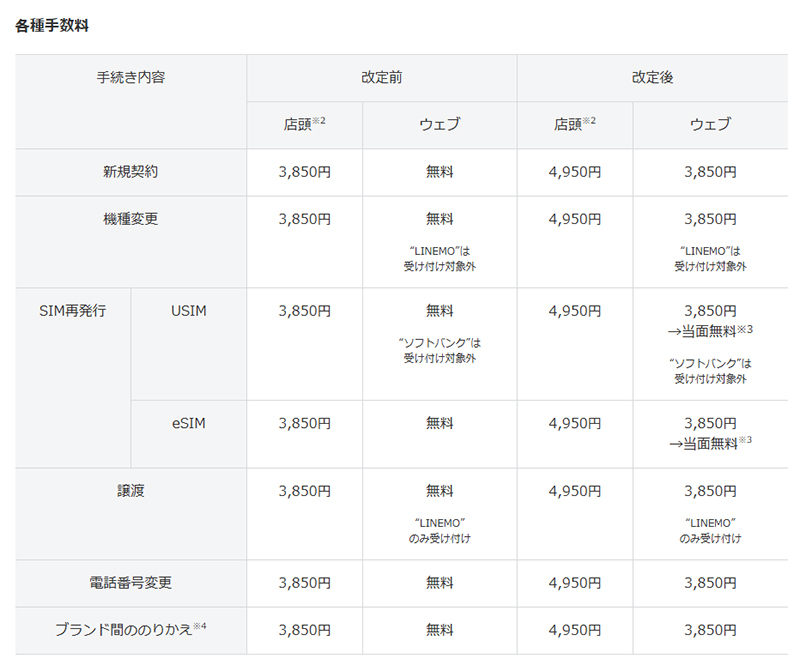

事務手数料とは、新規契約や機種変更、SIMの再発行などをする際にかかる手数料のこと。菅義偉元首相の政権下で携帯料金引き下げが求められた際、これら事務手数料は引き下げや無料化が進められたのだが、円安と物価高が急速に進んだ2023年頃を堺として、再び値上げする動きが続いている。

それゆえ、今回のソフトバンクの手数料改定も、他社と同様に昨今の物価高を受けた各種費用の上昇などを受けて進められたものとなり、改定は2025年8月20日に実施するとされている。だがその内容を見るに、他社が従来進めてきた手数料値上げとは大きな違いがあるようだ。

その1つは、オンラインでの手数料が有料になったこと。菅政権下での携帯料金引き下げ以降、オンラインでの事務手続きは手数料無料というのが一般的となっていたが、2023年にKDDIがオンラインでの事務手数料も有料化している。ソフトバンクもそれに続くようで、新規契約や機種変更などの手続きをオンラインで実施した際にも、従来店頭で手続した際の手数料と同じ3,850円の手数料がかかるようになった(SIMの再発行は当面、手数料無料措置を取るとのこと)。

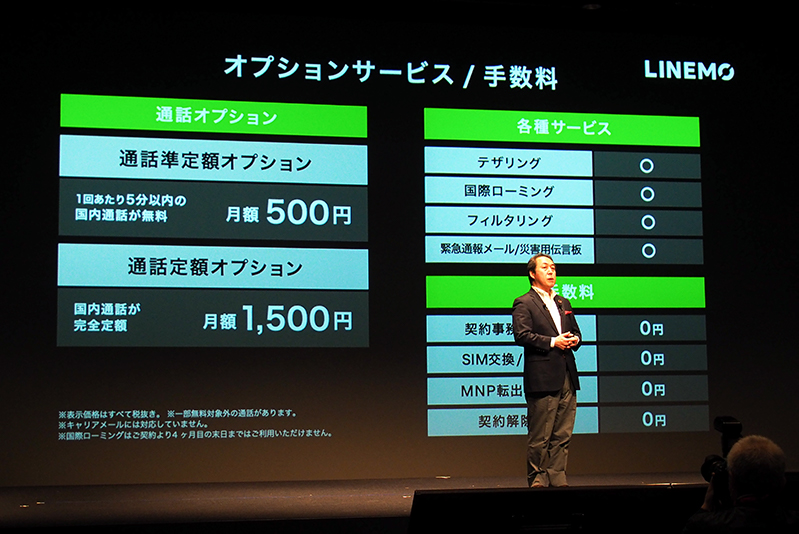

このことで特に大きな影響を受けるのは、「LINEMO」ブランドの契約者だろう。オンライン専用ブランドだったLINEMOは、従来事務手数料がかからないことがメリットの1つとなっていただけに、今回の改訂によってそのメリットが1つ失われてしまうからだ。

そしてもう1つは、店頭で手続した際の事務手数料が一層値上げされ、4,950円になること。この金額は携帯4社の中で最高額となり、ソフトバンク・ワイモバイルショップで対象の手続きをするだけで、5,000円近い手数料が取られてしまうことを厳しいと感じる人は多いだろう。

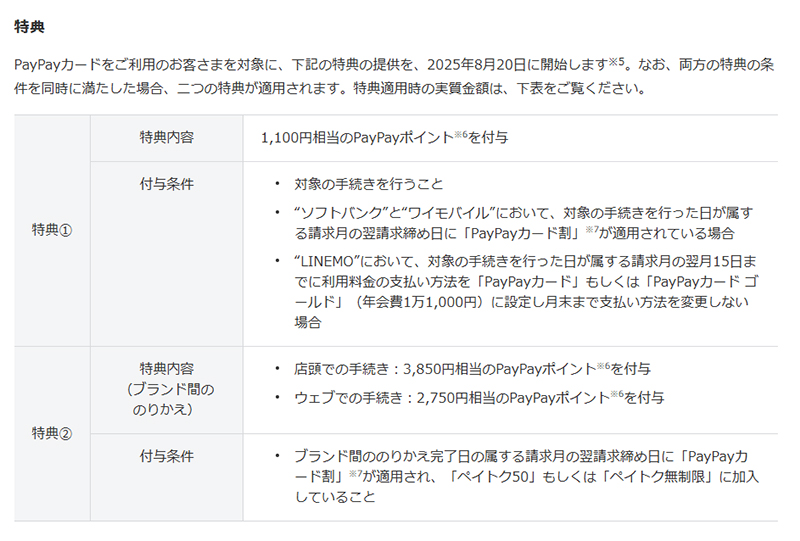

そこでソフトバンクは、 “特典” を用意することで事務手数料の緩和も図っているのだが、その特典を受けるには、グループ会社が提供する「PayPayカード」での料金支払いが必須となっている。これこそが、従来の事務手数料との決定的な違いといえるだろう。

特典の1つは、PayPayカードを使って携帯電話料金を支払うことで得られるもの。「ソフトバンク」「ワイモバイル」ブランドの場合は、PayPayカードで支払うことで割引が得られる「PayPayカード割」を適用した場合、LINEMOの場合は支払方法を「PayPayカード」「PayPayカード ゴールド」に設定して料金を支払っている場合に適用される。

これにより、事務手数料を支払った際に1,100円相当のPayPayポイントが付与されることから、新規契約などにかかる実質的な手数料は店頭手続きで3,850円、オンライン手続きで2,750円に抑えられる。

そしてもう1つは、ソフトバンクブランドの「ペイトク50」「ペイトク無制限」に他のブランドから乗り換え、なおかつPayPayカード割を適用することにより、ブランド間の乗り換えに係る事務手数料負担を軽減するもの。店頭手続きでは3,850円相当、オンライン手続きでは2,750円相当のPayPayポイント付与が受けられるため、実質的な手数料負担が0円になる。

ソフトバンクは料金プランですでに、PayPayカード割でPayPayカードとの連携を取り入れお得にする仕組みを導入しているが、今回の改定ではその仕組みを事務手数料にも取り入れようとしていることが分かる。そこには携帯電話を軸としてPayPayカードの契約を増やし、周辺ビジネスを広げて顧客の囲い込みとグループ全体での売上を強化する、いわゆる「経済圏ビジネス」をより一層強化したい狙いがあるのだろう。

その上でソフトバンクが狙っているのは、周辺ビジネスの拡大により携帯電話料金の値上げを避ける、あるいは緩和を図ることではないだろうか。先にも触れたように、ソフトバンクは競争力強化のため料金値上げを可能な限り避けようとしていることから、まずは料金プランよりも影響を受ける人が少ない事務手数料の値上げに着手し、なおかつそれを周辺ビジネス拡大にも繋げることで、携帯電話料金に与える影響を小さくしたい考えがあるのだろう。

ただ物価高が収まる気配はなく、今回の措置だけでソフトバンクが料金値上げを避けられるとも考えにくい。料金値上げを避けるための第2、第3の手を用意しているのか、それとも素直に値上げに踏み切るのか、ソフトバンクの次の一手が早くも問われていることは間違いない。