【連載】佐野正弘のITインサイト 第169回

「au Starlink Direct」強化にソフトバンクの「HAPS」商用化、進化が続くNTNの動向を追う

2025年に入り、KDDIが衛星とスマートフォンとの直接通信ができるサービス「au Starlink Direct」の提供を開始したことで、注目が大きく高まっている「NTN(Non-Terrestrial Network/非地上系ネットワーク)」。ここ最近、そのNTNに関していくつかの動きが起きている。

KDDI「au Starlink Direct」のユニークユーザー数100万人到達。進むサービス改良の動き

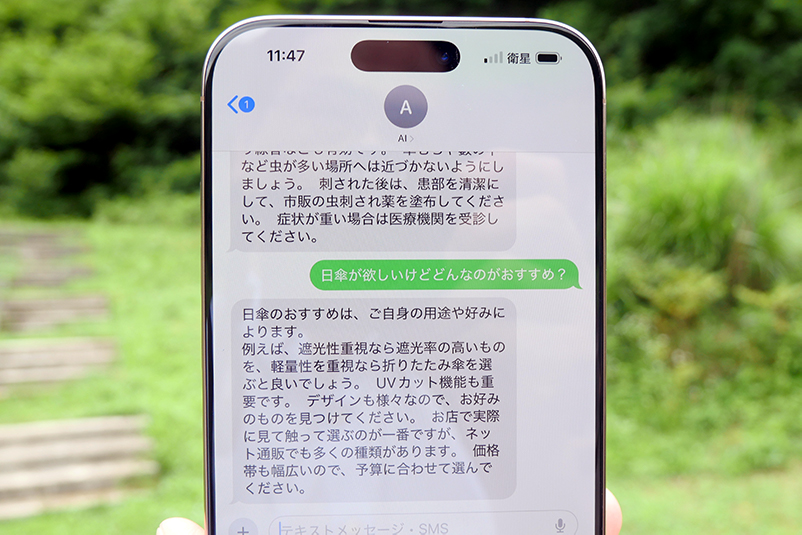

その1つがau Starlink Directに関するものだ。au Starlink DirectはKDDIが、米Space Exploration Technologies(スペースX)の低軌道衛星「Starlink」を用いて実現しているサービスで、現在のところ利用できるのはSMSの送受信などに限られるが、7月10日にはユニークユーザー数が100万人に到達するなど、順調に利用を拡大しているようだ。

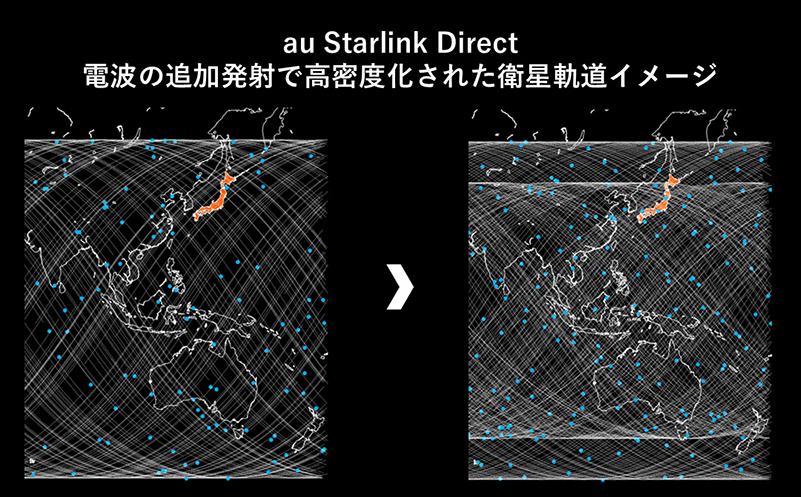

それだけにサービス改良の動きが進んでいるようで、2025年7月17日までに衛星からの電波を追加発射したとのこと。これによりSMSの送受信にかかる時間が、それまでの2分以内から30秒以内へと大幅に短縮されたという。

より具体的に説明すると、今回電波を追加発射した衛星は、従来電波を発射していた衛星とは「軌道傾斜角」が異なるものだという。軌道傾斜角とは、衛星の軌道と基準となる面とがなす角度のことを示しており、今回の場合で言えば衛星の軌道が赤道からどれくらい傾いているのかを示す、と考えれば分かりやすいだろう。

そして、au Starlink Directで用いているような低軌道衛星は、地上から見ると常に動いている状態にあるため、軌道を周回して地上に電波を射出する衛星数の多さが、通信しやすさに大きく影響してくる。従来は軌道傾斜角が53度のものだけを使っていたのだが、今回新たに、軌道傾斜角がより急な43度の衛星からも電波を射出したことにより、衛星の密度が増し接続がしやすくなったわけだ。

筆者は、au Starlink Directの商用サービス開始前に、沖縄県で実証実験をしていた時の様子を取材したことがあるが、その時はまだ衛星の数が少なく、衛星が上空を通過するタイミングに合わせて通信する必要があり、まだ不便な印象も受けていた。だが衛星の密度が増した今回、KDDIの電波が入らない茨城県内のキャンプ場で改めてau Starlink Directを試したところ、そうしたタイミングを選ぶことなくSMSの送受信が可能になり、実用性が大幅に増したと感じている。

ただ、軌道傾斜角が急になるほど緯度的にカバーできる範囲が狭くなり、軌道傾斜角が43度の衛星の軌道を見ると、53度の衛星と比べ北海道の北部があまりカバーできていないことが分かる。しかしKDDIの説明によると、衛星の数が増えたことで北海道でも品質は向上しているそうで、衛星自体が増え密度が高まったこと自体がメリットに働いているようだ。

そして、衛星密度の高まりと通信の安定化によって、期待されるのはデータ通信サービスの開始ではないだろうか。KDDIではau Starlink Directによるデータ通信サービスを2025年夏に提供開始予定としているが、執筆時点では既に2025年夏を迎えているだけに、早期のサービス提供が大いに期待される。

とりわけ、低軌道衛星によるスマートフォンと衛星による直接通信は、既にNTTドコモとソフトバンクが2026年の提供を打ち出しており、KDDIがサービスを独占できる期間はそう長くないことが予想される。先行してサービスを提供しているうちに機能・性能向上を図って「衛星通信はau」というイメージを定着させ、他社が追随した後も競争優位性を維持できるかが重要になってくるだろう。

ソフトバンクが “空飛ぶ基地局” 「HAPS」を2026年に提供開始

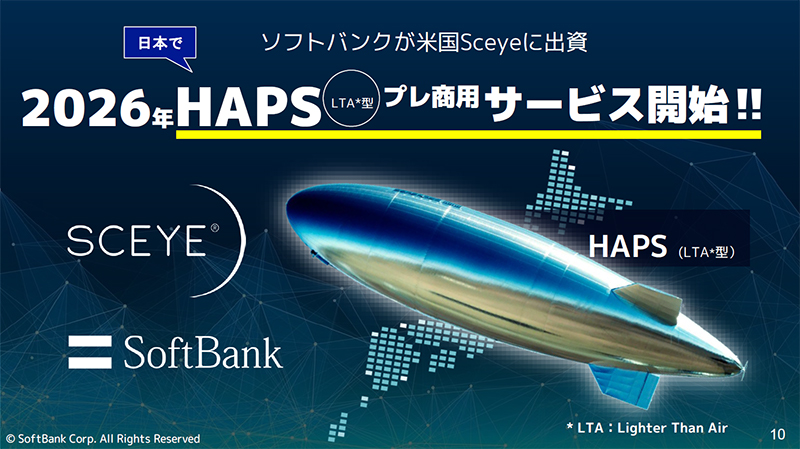

一方で、別の手法によるNTNに関しても、ここ最近大きな動きがあった。それは6月26日にソフトバンクが、 “空飛ぶ基地局” とも呼ばれる「HAPS(High Altitude Platform Station、成層圏通信プラットフォーム)」によるプレ商用サービスを、2026年に提供すると発表したことだ。

ただソフトバンクは以前より、HAPSによる商用サービスは2029年より展開するとしていた。それがなぜ、突如3年も時期を縮めてサービス提供できるようになったのかというと、要は機体を変えたからである。

ソフトバンクはこれまで、翼を持ち太陽光をエネルギーにして飛行するHTA(Heavier Than Air)型の機体を用いたHAPSの開発に注力してきたのだが、今回プレ商用サービスに用いるHAPSは、飛行船のようにヘリウムガスによる浮力を用いて飛行する、LTA(Lighter Than Air)型の機体を採用している。そのためソフトバンクは、LTA型のHAPS機体開発を手がけるSceye社に出資し、日本国内でのサービス展開の独占権を取得したとしている。

なぜソフトバンクが、HTA型からLTA型に変更してサービス提供を急いだのかといえば、1つにLTA型機体の実用化が想定より早く進んだことが挙げられる。HTA型は飛行速度が速い、LTA型は浮上が速いといったそれぞれの特性があることから、ソフトバンクは今後もHTA型HAPSの技術開発には取り組むとしているが、HAPSの早期サービス展開を考慮して、まずは実用化が早く進みそうなLTA型を採用するという判断に至ったようだ。

そしてもう1つ、より大きいのは同じ国内通信企業であるNTTドコモに、大きなリードを許したくない思いがあるからこそではないだろうか。ソフトバンクは早くからHAPS開発に取り組み、HAPSの実用化に向けた業界団体の「HAPS Alliance」の設立メンバーとなるなど、HAPS開発をリードしてきた存在でもある。

だが、競合のNTTドコモは既に、HTA型の機体を用いて2026年にHAPSのプレ商用サービス提供を開始すると打ち出しており、ソフトバンクが当初進めていたスケジュールでは3年もの大きなリードを許してしまうことになる。それだけにソフトバンクは、HAPSのサービス提供を急ぐ必要があり、機体をLTA型に変更して早期のサービス提供に至ったというのが正直なところではないだろうか。

ただ、LTA型にせよHTA型にせよ、HAPSには北に行くほど運用が難しくなるという課題を抱えており、日本全国で利用できるようにするにはまだまだ技術の進化が求められる。それゆえソフトバンクもプレ商用サービス開始当初は、災害時など限定的な使用にとどめる方針を示している。

衛星、HAPSともにまだ課題は多く存在するが、企業間の競争が加速することでNTNのサービスが急速に広がることが、ユーザーにとって大きなメリットとなることは間違いない。とりわけ大規模な自然災害が多い日本では、NTNの重要性が一層高まるものと考えられるだけに、各社のサービス提供に向けた取り組みには大いに期待したい。