【連載】佐野正弘のITインサイト 第166回

2025年夏に急増した8~10万円台の新機種、AIがスマホ市場を変えるのか

2025年もスマートフォンメーカーから、夏の商戦期に向けたスマートフォン新機種が相次いで発表されている。今年もさまざまな特徴を持ったスマートフォンが投入されているのだが、その内容を見るに、大きなトレンドとなっているのは、ミドルクラスより1つ上の「ミドルハイ」と呼ばれるスマートフォンが増えていることだろう。

「ミドルハイ」スマートフォン急増の要因とは?

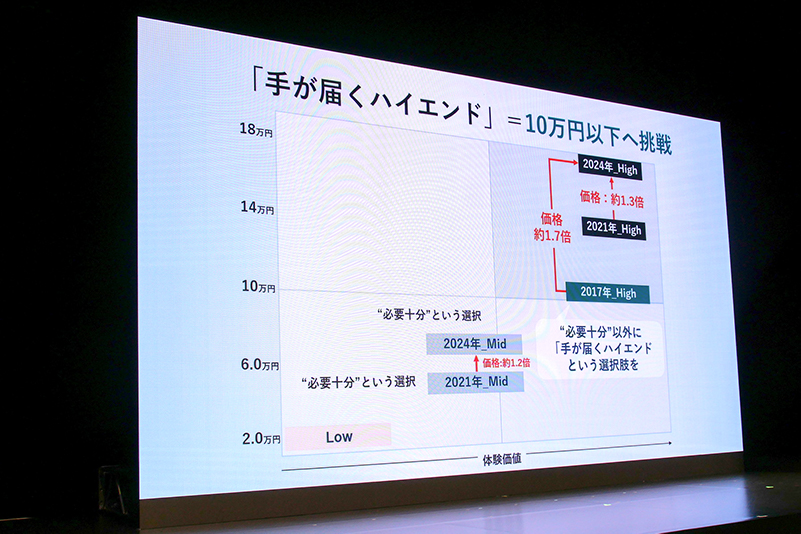

これまでスマートフォンの売れ筋は、日常使いする上で必要十分な性能を備えながら、5~6万円程度で販売されており比較的購入しやすい、ミドルクラスとされてきた。それゆえ2024年の夏には、ミドルクラスに注力するメーカーが増え、競争が激化していた。

だが2025年は、一転してミドルクラスに類するスマートフォンの新製品は減少。その代わりに増えているのが、ミドルクラスより性能が上で、15万円以上するハイエンドモデルよりは性能が下、それでいて価格が8~10万円程度という、ミドルハイクラスのスマートフォンである。

メーカーによってはこのクラスの機種を「ハイエンド」と呼ぶこともあるのだが、一般的にはチップセットにクアルコムの「Snapdragon 7」シリーズ、あるいはメディアテックの「Dimensity 8000」シリーズを搭載したものがミドルハイクラスに相当する。それゆえ今シーズンの新機種でいえば、シャープの「AQUOS R10」やFCNTの「arrows Alpha」、OPPOの「OPPO Reno14 5G」やモトローラの「motorola edge 60 pro」などが当てはまるだろう。

一方、8~10万円という価格帯で比較した場合、実はGoogleの「Pixel 9a」やアップルの「iPhone 16e」などもこのクラスに当てはまる。それだけに、ミドルハイクラスの端末が急増した要因の1つは、これら2機種の存在が大きいと見られている。

2025年は、アップルが同社の中では低価格モデルとして「iPhone 16e」を投入したことが話題となった。その価格が10万円近いものとなったため、日本の消費者から失望感を呼んだが、それでもiPhoneの中では価格は安いだけに、販売は意外と好調なようだ。

そのiPhone 16eを意識して投入されたのがGoogleの「Pixel 9a」であり、こちらも8万円近くに値上がりしたことから失望の声が多く挙がった。それでもやはり、Pixelシリーズの高い性能を安く利用できるとして、好調な販売を示している。

それだけにメーカー側も、アップル、Googleに対抗する上では、ミドルハイクラスのラインナップ強化が不可欠と判断したものと考えられる。ここ最近、メーカー側もミドルハイクラスが位置する10万円前後のスマートフォンをあまり投入しておらず、市場の空白地帯となっていただけに、2社の動きを受け、競争力強化のためにもこのクラスの製品を強化するに至ったのだろう。

だが消費者からしてみれば、急速なインフレが続いているだけに、購入しやすいミドルクラスや、それより安い2~3万円台のローエンドモデルが増えた方が嬉しいようにも思える。それにもかかわらず、メーカー側がミドルハイクラスへの注力を進めるのにはもう1つ大きな理由がある。

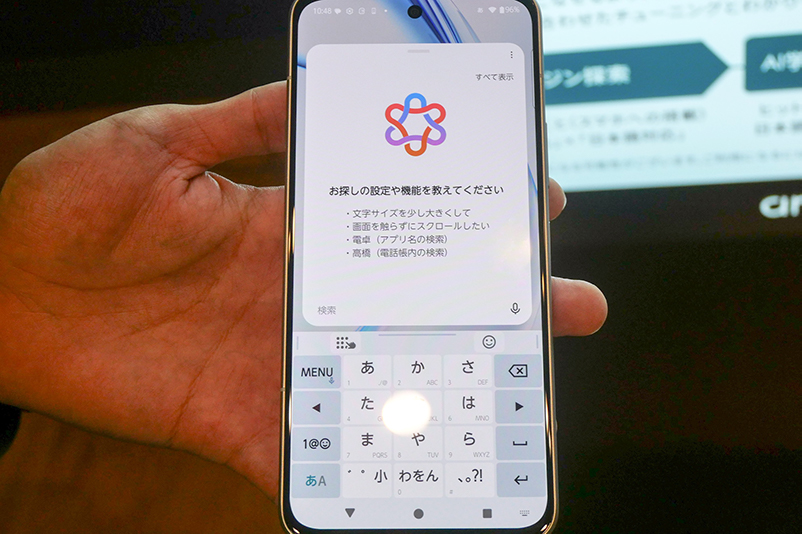

それは「AI」の存在だ。スマートフォンでもここ最近注目されるようになったAIだが、2025年はこれまで以上にAIへの取り組みを積極的にアピールするメーカーが増えている。

だがAI技術、とりわけ画像の生成やテキストの要約など、負荷が大きい生成AI関連技術を用いたサービスには高い処理性能が求められる。それゆえスマートフォンでも、一般的な生成AI関連のサービスと同様にクラウドを活用してサービスを提供するケースは多く、実際OPPOなどはクラウドのAI技術を全面的に取り入れてAI関連サービスを、ミドル・ローエンド端末にも提供する方針を示している。

しかしながらスマートフォンは、デバイスの性格上多くの個人情報を扱うだけに、クラウドに情報を送りたくないという声も少なからずある。その声に応えるには、可能な限りスマートフォン上でAI関連の処理をこなすことが求められるのだが、生成AIの活用にはNPU(Neural Processing Unit)などにとても高い性能が必要だ。

だがそれだけの性能を持つチップセットは、現在のところミドルハイクラス以上に限られており、そのこともミドルハイクラスのスマートフォンの増加に大きく影響したといえよう。先に触れたiPhone 16eやPixel 9aも、比較的安価ながらAI関連の機能充実をアピールしているだけに、それらに対抗するには最低でもミドルハイクラスの性能が必要という判断がなされているのではないだろうか。

とはいえ、AIによってミドルハイクラスの重要性が高まることは、メーカーにとって大きなメリットがあることもまた確かだ。最近の売れ筋がミドルクラスやローエンドになっている背景には、円安や政府の値引き規制によるスマートフォンの価格高騰だけでなく、ある意味でスマートフォンが進化しきってしまったため、カメラやCPU、GPUの性能を向上させてもあまりメリットを与えられず、消費者が低価格のモデルで満足してしまっていることも少なからず影響している。

だが、AIで消費者に新たな価値を提供できるようになれば、消費者の側がより高額なミドルハイクラスを積極的に購入するようになる。それはメーカー側にとって、ミドル・ローエンド中心の価格競争から脱し、売上・利益を大きく改善することにもつながってくることから、ビジネス面でのメリットは大きい。

とはいうものの、現在AI関連機能が消費者にとって必要不可欠なのかというと、決してそうとは言えない現実もある。ミドルハイクラスの端末は確かに増えたが、その販売はスマートフォンユーザーにAIが受け入れられるかどうかが、大きく左右することになるのではないだろうか。