【Amazon共同企画】全自動2in1モデルで実現する“究極の時産化”

2025年最新! 失敗しない「ロボット掃除機の選び方」完全ガイド

「掃除機がけと水拭き、さらにメンテナンスまで自動化する」――そんな夢のような機能が、最新の2in1ロボット掃除機で実現している。

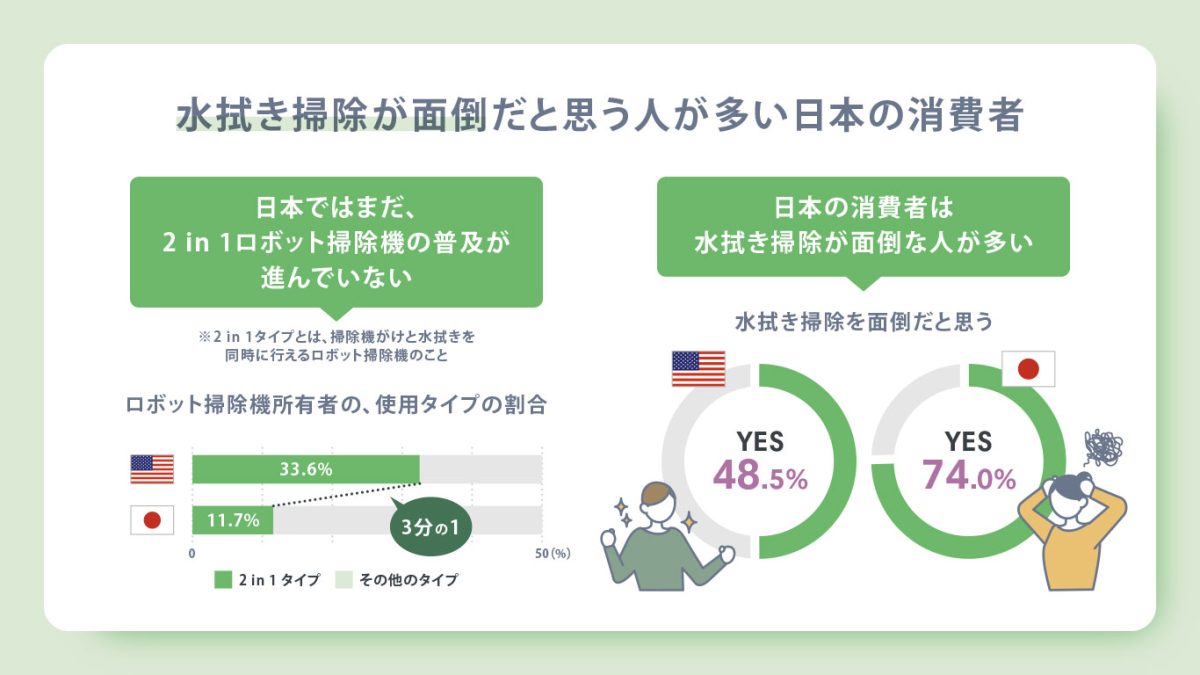

2024年の調査では、日本の家庭の約74%が「水拭き掃除を面倒」と感じていることが判明した。最新のロボット掃除機では、この課題をテクノロジーで解決。当初は「吸引のみ」だったロボット掃除機だが、次第に水拭き対応の「2in1」が主流となり、さらにモップ洗浄から乾燥まで自動の「全自動2in1」まで登場している。

この記事では、そんなロボット掃除機をタイプごとに分け、それぞれどういった環境やユーザーに最適なのかを解説。ロボット掃除機の導入による “時産化” の効果も含めて、「どのようなモデルを選べばいいか」を詳しくガイドしていく。

ロボット掃除機の主流は「全自動2in1」に

ロボット掃除機が登場した当初は「ロボット掃除機=吸引掃除専用機」だったが、今や吸引掃除と水拭き掃除を同時に行う「2in1タイプ」が増えている。

アイロボットジャパンが2024年に実施した調査によると、水拭き掃除を面倒だと思う日本の消費者は約74%にも上っているとのこと。フローリングが多く、室内を素足で過ごす人も少なくない日本では、水拭き掃除のニーズが大きいようだ。

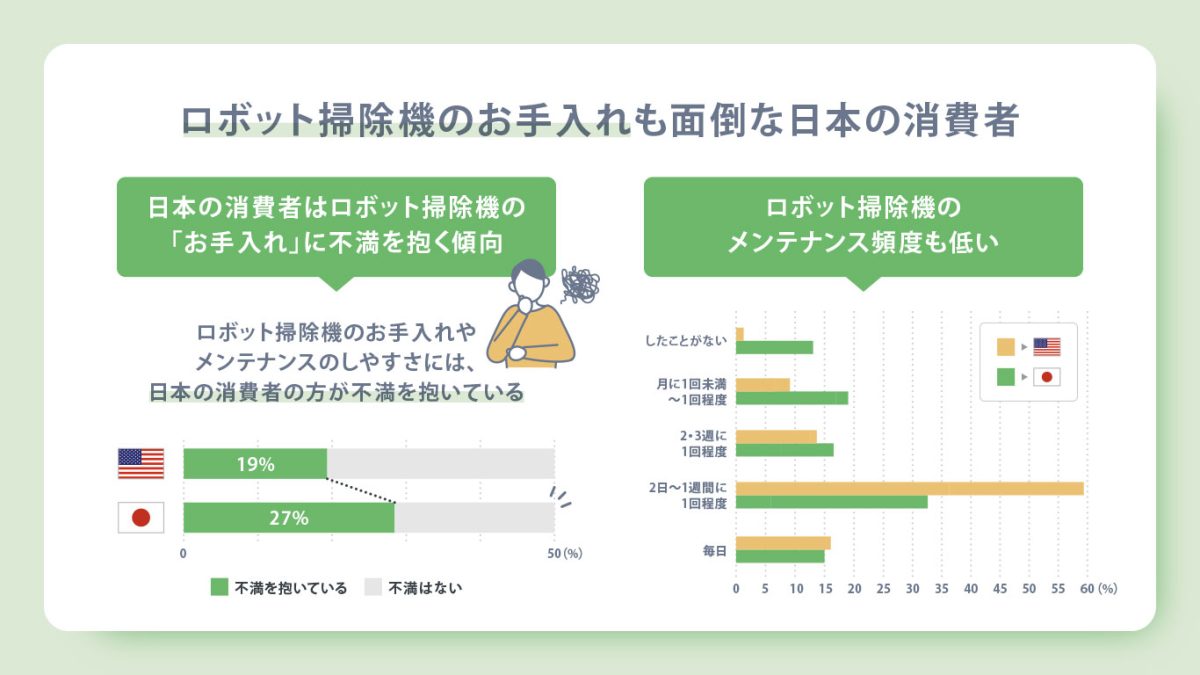

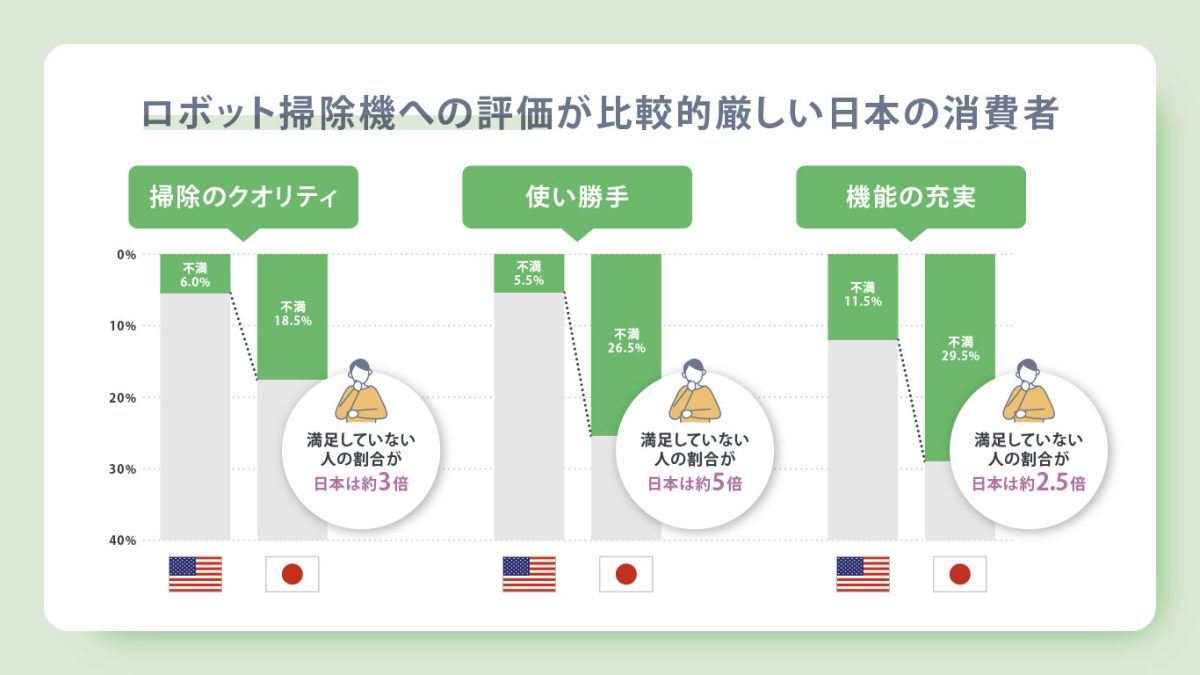

特にここ数年で注目度が高まっているのが、水拭きモップへの給水から洗浄、乾燥まで全自動で行ってくれる、全自動2in1のロボット掃除機。先ほど紹介したアイロボットジャパンの調査によると、手入れやメンテナンスのしやすさに不満を抱く人は、米国では約11%にとどまるのに対し、日本は約27%と多い。

一方、米国では約75.7%の割合で、水拭きモップを1週間に1度洗浄している。これに対し、日本は約47.2%に留まっている。つまり、手動で洗浄しなくていい、全自動モデルのニーズがかなり高いというわけだ。

世帯における共働き率が7割を超えた日本では、家事の “時産” ニーズが高まっている。「吸引のみ」や「2in1」より、「全自動2in1」が人気になるのも当然の成り行きなのだろう。

2つのポイントが重要!選び方の新基準

現在、ロボット掃除機は多くのモデルが販売されている。その中から自分にあったモデルを選ぶには、「自動化レベル」「時産効果」という2つのポイントを踏まえて決めよう。

「どこまで自動化するか」で選ぶ

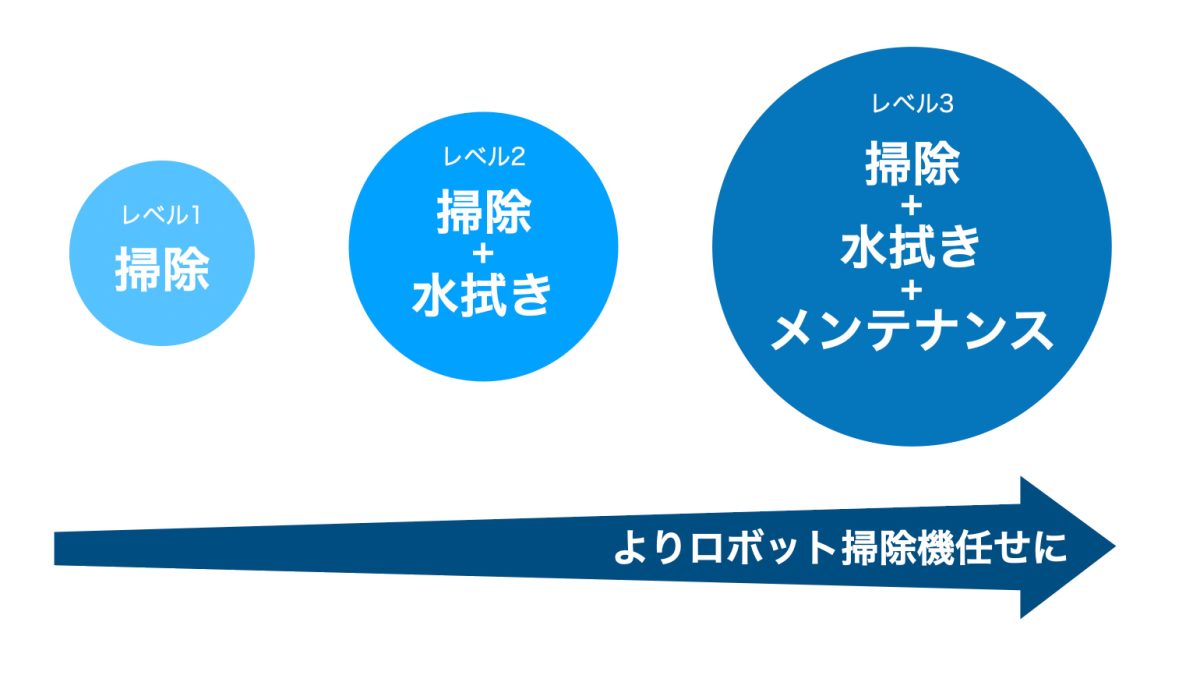

自動化レベルというのは、 “日々の掃除をどこまで自動化するか” ということだ。

- レベル1:吸引のみ自動

- レベル2:吸引+水拭き自動

- レベル3:吸引+水拭き+メンテナンス自動

レベル1は、従来型のロボット掃除機。ゴミを吸い込む、吸引掃除しか行わないタイプだ。

レベル2は、水拭きまで自動化した2in1タイプだが、水拭きモップの着脱や洗浄、乾燥は自分で行う必要がある。

レベル3は、モップの洗浄から乾燥まで自動化し、メンテナンスがほとんどいらない全自動2in1タイプ。ユーザーが水拭きに関して行うのは、モップ洗浄用の給水、水拭き後の汚水の排水くらいだ。

畳やじゅうたんの部屋が多い家庭はレベル1で十分だが、フローリング中心の家庭ならレベル2か3がおすすめ。水拭きモップのメンテナンスは決して楽ではないので、ひんぱんに水拭き掃除を行いたいのであれば、レベル3を検討してほしい。

「時産効果の高さ」で選ぶ

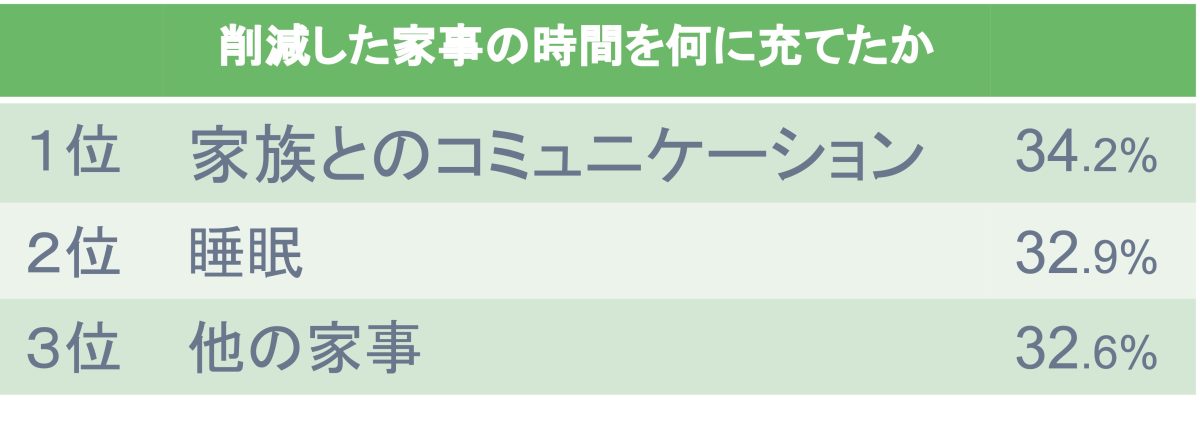

前出のアイロボットジャパンの調査によると、「令和の三種の神器(ロボット掃除機、ドラム式洗濯乾燥機、食器洗い乾燥機)」を所有している人の6割以上が「購入することは自分の時間を作り出すために必要な投資」と答えている。

それらの時産家電の活用によって創出した時間は、「家族とのコミュニケーション(約34.2%)」「睡眠(約32.9%)」「ほかの家事(約32.6%)」に用いられているようだ。

ロボット掃除機では、先ほどの自動化レベルが高ければ高いほど、創出できる時間も増える。そのため、現在ロボット掃除機を使っている人であっても、より高い時産効果が得られる製品に乗り換えるのも一つの手だ。

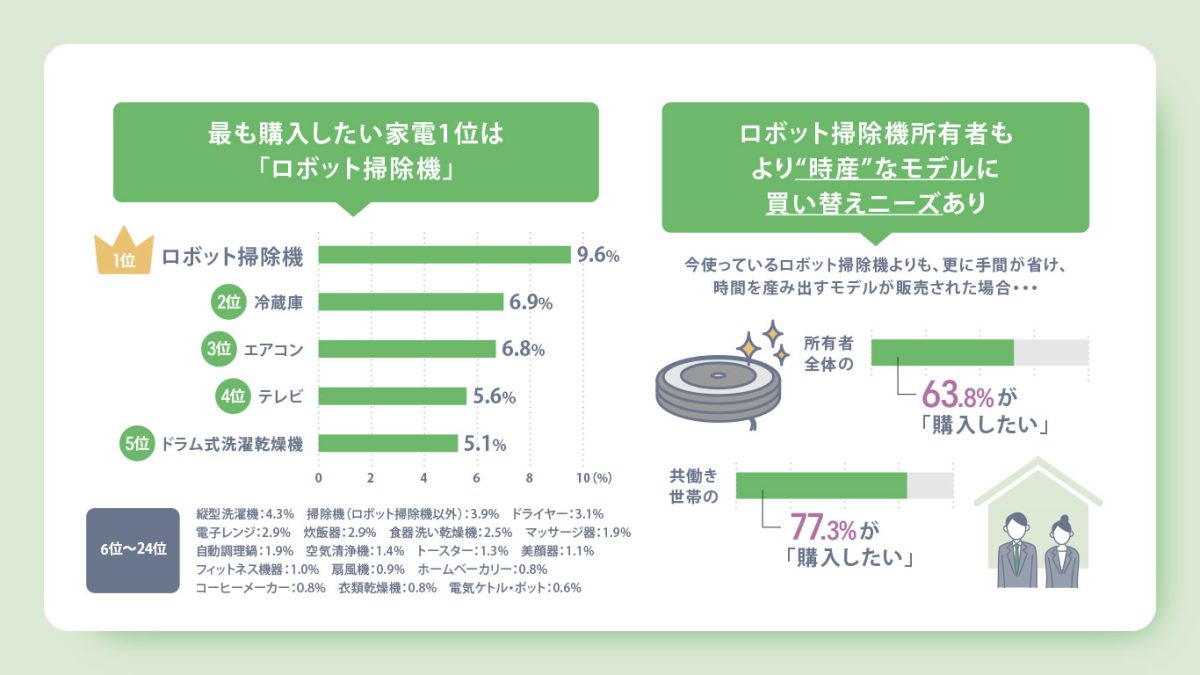

さらに調査では、ロボット掃除機の所有者に「さらに手間が省け、時間を産み出すモデルが販売された場合、購入したいと思いますか」という質問の回答として、全体のうち約63.8%、共働き世帯のうち約77.3%が「購入したい」と回答している。

もし、レベル1(掃除のみ自動)やレベル2(掃除+水拭き自動)を使っていて不満を抱いている人は、レベル3(掃除+水拭き+メンテナンス自動)に乗り換えることを推奨したい。

「全自動2in1」で年間約114時間(≒5日弱)を創出

では、全自動2in1モデルの導入によって、どれだけの時産効果が得られるのだろうか。試しに計算してみよう。

「掃除の自動化」で減らせる時間

- 従来の手作業:週2回×30分=月4時間

- 自動化後:ほぼ0分

週2回の頻度で掃除を手作業で行う場合を想定すると、掃除の自動化によって、月4時間の作業が不要になる。自動化後は本体ボタンもしくはアプリから掃除をスタートするだけなので、ほとんど時間はかからない。

「水拭き自動化」で減らせる時間

- 従来の手作業:週2回×30分=月4時間

- 自動化後:設定のみ5分×2回=月10分

週2回の頻度で水拭き掃除を手作業で行う場合を想定すると、水拭きの自動化によって月4時間の作業が不要になる。自動化後は場合によって水拭きの設定を変更する程度で、ほとんど時間がかからなくなる。

「メンテナンス自動化」で減らせる時間

- 従来:週1回30分=月2時間

- 自動化後:週1回5分=月20分

週1回の水拭き掃除を想定すると、タンクへの給水や水拭きモップの取り付け、水拭きモップを取り外して洗浄、乾かしてから取り付けといった作業を行う必要がある。トータルで30分程度と考えると、月2時間かかるだろう。

メンテナンスを自動化すると、モップの洗浄や乾燥は全く手作業で行う必要がない。給水タンクへの給水や排水タンクにたまった汚水を捨てる作業で週1回5分程度と想定すると、月あたり約20分の時間が必要になる。

これらを踏まえて、ロボット掃除機の導入によって、年間で創出できる時間は以下の通りだ。レベル3(全自動2in1)の場合、合計114時間が創出できることになる。

- 掃除時間:48時間の削減

- 水拭き時間:2時間〜48時間の削減

- メンテナンス:4時間〜24時間の削減

掃除の頻度を上げれば上げるほど、自動化の時産効果は高まる。手作業で毎日掃除と水拭きを行うのは大変だが、全自動2in1ロボット掃除機なら、メンテナンスの時間が増えるだけで済むだろう。

ロボット掃除機選びで「注目したい機能」と当機能搭載製品

ロボット掃除機を選ぶ上で、注目したいポイントや機能、それら機能を搭載した製品、どんな人に適しているかを紹介していこう。

ペットの毛も強力吸引。毛絡み防止ブラシで毛絡みゼロ

ペットを飼っている家庭の場合、ペットの抜け毛や皮脂、ホコリをしっかり吸い取るために吸引力の高いモデルを推奨したい。多くの製品は吸引力を「Pa(パスカル)」で表記しているため、なるべく数値の大きい製品を選ぼう。

さらに、ペットの抜け毛はメインブラシに絡まることがあるため、毛絡み防止設計のメインブラシを搭載している製品がおすすめ。

汚れたモップも温水洗浄・温風乾燥でいつもきれい

モップの自動洗浄乾燥機能は、送風乾燥と温風(熱風)乾燥機能に分かれる。送風乾燥機能は乾くまで時間がかかるものの、省エネなのが魅力。温風(熱風)乾燥機能は送風乾燥に比べて電気代はかかるものの、短時間で乾かせてより清潔に使える。

モップを温水洗浄&温風乾燥「Narwal Freo Z Ultra」

消耗品の追加購入要らず!お財布に優しい製品

多くの製品が紙パックを採用しており、消耗品としてランニングコストが発生するが、ゴミ圧縮機能付きやサイクロン式のゴミ収集機能付きの製品もあるので、ランニングコストを抑えたい方にはおすすめ。

ゴミ圧縮で最大60日間ゴミ捨て不要「Roomba 205 Combo」

サイクロン式の自動ゴミ収集搭載「Eureka E10s Gen2」

床に物が多くても大丈夫!カメラ搭載で障害物回避

センサーやマッピング技術を用いて障害物や家具の位置を把握し、無駄な往復や重複を避けて効率よく清掃することはもちろん、カメラ搭載モデルであれば、内臓カメラから得られた映像情報をAIや画像処理技術で解析し、障害物の位置や種類を把握して回避する機能。ケーブルや靴下、ペットのフンなどの障害物を検知して回避することで、安全に掃除ができる。

AIカメラで物体を認識「Roomba Plus 505 Combo」

AIカメラ障害物回避システムを搭載「SwitchBot S20」

投資対効果を考えて「いい製品」を選ぼう

ロボット掃除機の価格は年々上がっており、全自動2in1になると20万円を超える製品も少なくない。ただし、ロボット掃除機の時産効果は高いため、投資対効果を計算して満足度の高い製品を選んでほしい。

時給換算するとロボット掃除機は“元が取れる”かも

- 年間創出時間:114時間

- 時給換算:1000円(都市部だと、最低賃金約1100円)

- 年間価値:11万4000円

単純に時給1000円として、先ほどの年間創出時間で計算すると、年間11万4000円もの価値が生まれる。5年も使えば57万円だ。

また、ロボット掃除機によって短縮できた時間は、家族同士のコミュニケーションを増やしたり、趣味に時間をかけたり、スキルアップにつなげたりすることで、大きな価値につながるのではないだろうか。

時間だけじゃない、ロボット掃除機の金銭的メリット

水道代を削減できる

ロボット掃除機では、必要な場所だけ最適な水量で水拭きしてくれる。そのため、モップを使って手作業で水拭きをするのに比べて、水道代削減にもつながる。

少ない掃除用具で済むように

通常は、ほうきやちりとり、モップ、フロアワイパーなど多くの掃除用具を使用するが、ロボット掃除機の導入によってそれらを使わなくて済むようになる。

そのため、交換用ブラシやクリーニングシートの頻度や費用を抑えられる。それだけでなく、用具の買い替えやメンテナンスにかかる時間やコストも軽減できる。

ロボット掃除機、今後はこう進化していくかも

さらなる自動化が進んでいく可能性

さらなるメンテナンスフリー化が実現

2in1タイプは自動給水・自動排水やモップ自動洗浄乾燥機能などを搭載し、全自動2in1タイプに進化した。

多くの製品は手動での給水や排水作業が必要だが、最近では自動給水・自動排水が可能な製品も出ている。今後もさらにメンテナンスフリー化が進むのではないかと考えられる。

AIによる最適化が加速

カメラやセンサーによる物体認識能力が向上し、より多くの種類の障害物を識別し、回避できるようになった。また、AIが部屋の状況やユーザーの好みを学習し、最適な清掃プランを自動で生成・実行するようになるだろう。

IoT連携の強化

スマートホームデバイスとの連携が強化され、より高度な自動制御や遠隔操作が可能になる。現状はユーザーによる設定が必要だが、今後自動連携が進んでいくだろう。

ちなみに現状では、スマートスピーカーを使って音声で掃除の開始や停止、清掃モードの変更などが可能になるモデルもある。また、スマートロックと連携して、ユーザーが外出すると自動で掃除を開始することも可能だ。

環境に配慮した機能が増える可能性

持続可能な社会の実現に向けて、ロボット掃除機の環境性能への関心が高まると予想される。

省エネ性能の向上

消費電力を大幅に削減し、環境負荷を低減する技術が普及するだろう。消費電力の少ない高効率モーターの搭載や、部屋の状況や汚れ具合に合わせて吸引力やブラシの回転速度を細かく制御することによる省エネ化などが期待できる。

水資源をより効率的に利用できるように

2in1タイプでは、水の使用量を最適化し、節水効果を高める技術が普及するかもしれない。センサーで床の汚れ具合を検知して水量を細かく制御する高精度な水量制御や、洗剤使用量の自動調整による環境負荷低減なども期待できる。

より長寿命かつリサイクルしやすい設計に

製品の寿命を延ばし、廃棄物を減らすための設計にも注目したい。耐久性の高い高品質な部品の採用や、ソフトウェアアップデートによる機能向上で製品価値を維持すること、リサイクルしやすい素材の使用で廃棄時の環境負荷低減なども進むだろう。

まとめ:ロボット掃除機の「失敗しない選び方3原則」

ロボット掃除機を失敗なく選ぶためには、以下の3つが重要だ。

- 自動化レベルの見極め

- 使用環境との適合性確認

- 投資対効果の計算

まず、家庭の掃除ニーズに合わせて、完全自動化や部分的な自動化が適しているかを判断したい。

使用環境との適合性も重要。部屋の広さ、間取り、床材、障害物などを考慮し、適切な吸引力、稼働時間、乗り越え性能を持つ機種を選定しよう。

最後に、投資対効果の計算を行い、価格と性能、メンテナンスコスト、長期的な耐久性を比較しよう。これらを総合的に検討することで、自分の生活スタイルに最適なロボット掃除機を選び、満足度の高い買い物ができるはずだ。

コラム:なぜ日本で2in1モデルの普及が遅れているのか

日本における2in1ロボット掃除機の普及率は、前出のアイロボットジャパンの調査の調査によると約11.7%とまだまだ低い。米国の33.6%と比べると、その普及率の低さがよく分かる。この差には、いくつかの課題と背景がある。

まず、日本では多くの家庭が、従来型の掃除スタイルや信頼性重視の製品選択を好む傾向がある。2in1モデルは便利だが、掃除性能とメンテナンス性に対する不安や、操作性・故障リスクを懸念する声も存在する。

また、全自動2in1タイプは便利だが、狭い空間や複雑な間取りを持つ日本の住宅環境に合いづらい点も影響している。

解決策としては、メーカーによる製品の性能向上や操作の簡便化、そして価格競争力の強化が挙げられる。さらに、日本市場向けに特化した小型化や機能の最適化も必要かもしれない。

今後の展望としては、技術革新とともに信頼性が向上し、スマートホームやIoT連携も進むことで、2in1モデルの普及は徐々に加速すると予想される。特に、省エネや衛生面の意識が高まる中、多機能型の需要は今後さらに拡大していくだろう。