クマムシのスジモン…く〇モン?

科学者が体長0.5mmのクマムシにタトゥーを入れる技術を開発。微細な生態適合デバイスの研究で

中国・西湖大学の研究者らは、体長約0.5mmのクマムシの身体にタトゥーを入れる技術を開発したと発表した。これは微細加工技術を用いて生物の身体に何らかのコンピューターチップやバイオセンサー、太陽電池などの機能的な生体適合性デバイスを作製することを目標とする研究の一環だ。

クマムシと言えば、通常は苔のなかや、池の周辺など水気のある場所に生息する、8本足の不格好な外観をした生き物だ。周囲に水がないと活動できない水生生物であるにもかかわらず、泳ぐことができないという間抜けな生態で知られる一方、極度の低温、極度の飢餓状態、極度の高圧環境、放射線被曝、そして宇宙空間への暴露といった過酷な環境におかれても生きのびられるという、謎の耐久・生存能力を持つ生物だ。

西湖大学の研究者らは、そんなクマムシに微小なタトゥーを施し、ミクロ・ナノスケールで生体適合性のあるデバイスを構築する能力を検証した。

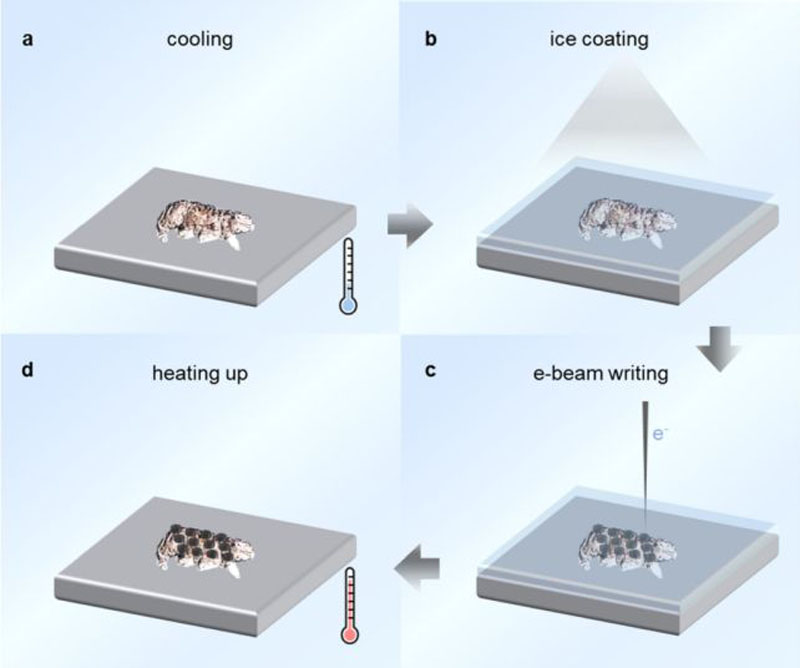

まず、チームはクマムシを脱水状態になるまで乾燥した環境に放置し、クマムシを「タン」と呼ばれる乾燥状態にした。そして、それを-143℃まで冷却した後、アニソールと呼ばれる有機化合物(エーテルの一種)で覆った。

この状態で、クマムシに2keV(2キロ電子ボルト)未満の電子ビームを照射して、その体表面の状態を確認した。アニソールによる保護のおかげでクマムシは大けがを負うことはなかったが、アニソールのビームが当たった部分に粘着性のある化合物が形成され、それがクマムシの体表面に付着するのが確認された。このとき、アニソールの厚さが200nm(ナノメートル)未満なら、クマムシに放射線損傷が起こることもなかったという。

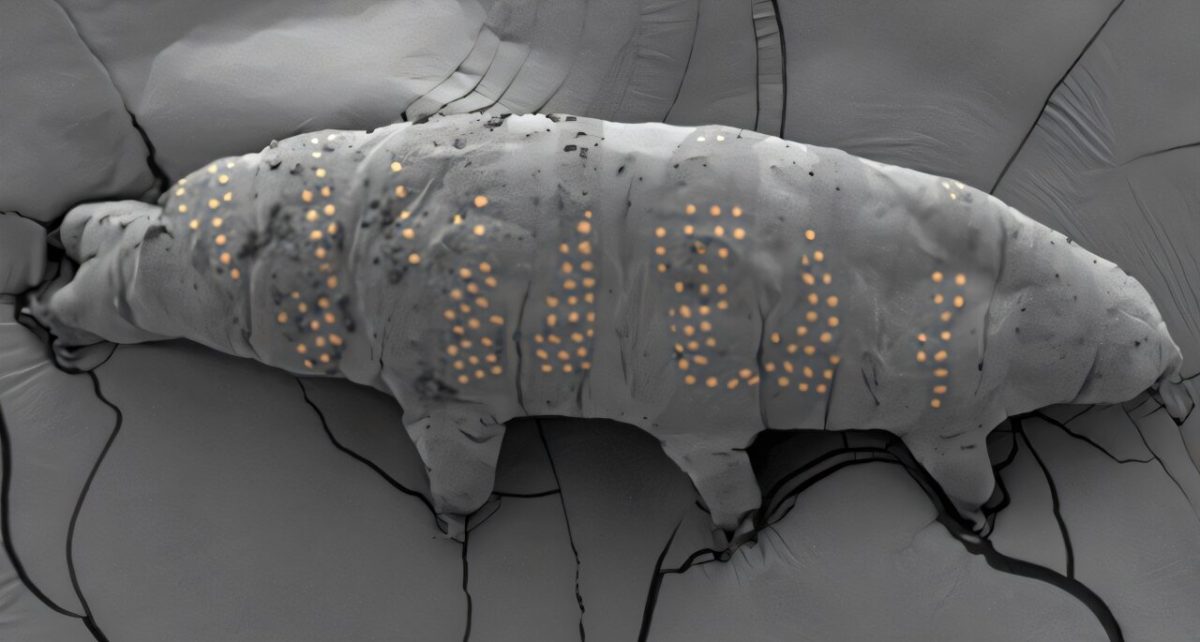

処置が完了したクマムシを室温環境に戻すと、残っていたアニソールは蒸発し、さらに水を与えると、クマムシは普段の状態に蘇生した。体表面の化合物はそのまま残っており、洗い流そうとしたり乾燥させたりしても、あたかもタトゥーのように、消えることなく残った。「この研究では、アイスリソグラフィーを用いて生体上にマイクロ / ナノパターンを作製することに成功した」と研究者は記した。

実験で使用した電子ビームは、その線幅を72nmまでしぼることができる。そのため、他のクマムシの体表面には大学のロゴマークを描くこともできたという。研究チームは、ナノエンジニアリングはピンの先に百科事典を刻み込めるほど精密になった一方で、これまでの技術は微小生物に対しては適合しなかったと指摘している。

もちろん、この研究はただクマムシに刺青をしてその出来映えを比較するのが目的ではなく、微細な加工技術によって、将来的に細菌を含むさまざまな生物にこの能力を拡張していくことを想定している。たとえば、バイオセンサーと生体を融合させれば、がん細胞や感染症を検知し警告する体内デバイスといった技術開発への足がかりになることも考えられる。その先では、身体や健康への脅威を検知または排除できる小型サイボーグの開発に繋がる可能性があるとのことだ。

ちなみに、クマムシはその生存能力の高さで度々話題に取り上げられるが、そのすべてが過酷な環境の変化を生き延びるわけではない。野生のクマムシは脱水症状を頻繁に経験するが、その過程で約60%が死ぬと言われている。今回の実験では、タトゥーを施されて蘇生したのは全体の約40%だった。研究者たちは、さらなる微調整によって生存率を向上させることができると述べている。

- Source: Nano Letters American Chemical Society

- via: Phys.org IFL Science Gizmodo