【連載】佐野正弘のITインサイト 第156回

楽天モバイルが国内で「衛星とスマホの直接通信」に成功、2026年の商用化に向けた課題は?

前回、KDDIが米Space Exploration Technologies(スペースX)と共同で、衛星とスマートフォンを直接接続する通信サービス「au Starlink Direct」を、2025年4月より提供開始したことについて触れた。だがそのKDDIの動きに触発されてか、スマートフォンと衛星との直接通信に関して新たな動きを見せたのが楽天モバイルである。

AST SpaceMobileと共に日本初の衛星・スマホの直接通信に成功

楽天モバイルは親会社の楽天グループが、2020年3月に衛星通信事業を手がける現在の米AST SpaceMobile社に出資してパートナーシップを締結。自ら出資してリスクを取る形で、低軌道衛星による通信サービスの実現に取り組んできた経緯がある。

その後AST SpaceMobileは、より地上に近い高度1000km以下を周回する低軌道衛星の打ち上げを進め、衛星とスマートフォンの直接通信試験にも成功。それを受ける形で楽天モバイルは2024年2月に、そのAST SpaceMobileの衛星を活用した通信サービスを2026年内に提供する方針を打ち出したほか、AST SpaceMobile側も2024年より商用の低軌道衛星「BlueBird」の打ち上げを進めるなど、サービス化に向けた準備を着々と進めていた。

そしておよそ1年が経過した先日4月23日、楽天モバイルは記者説明会を実施。同社とAST SpaceMobileが、日本で初めて低軌道衛星と市販のスマートフォンとの直接通信試験によるビデオ通話に成功したことを発表している。

実は2024年2月の時点で試験が実施されていたのは、AST SpaceMobileがある米国など海外であり、日本で実際に衛星とスマートフォンが直接通信できるかどうかは、まだ試験がなされていなかった。だが今回、楽天モバイルが国内で試験を実施し、成功したことで、商用サービス提供の実現に一歩近づいたことは間違いないだろう。

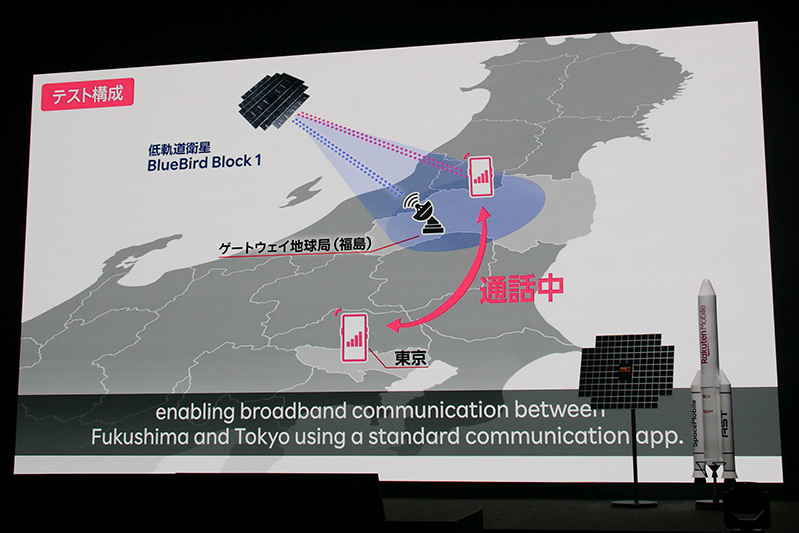

今回の試験では、福島県内に設置された楽天モバイルのゲートウェイ地球局から、AST SpaceMobileの低軌道衛星の1つ「BlueBird Block 1」に向けて電波を発信。同じ福島県内にある市販のスマートフォンで、そのBlueBird Block 1から電波を受信して通信する形が取られている。

その上で、福島県内にあるスマートフォンと、東京都内にあるスマートフォンとでビデオ通話をすることで、衛星とスマートフォンが直接接続できることを確認したとのこと。発表会会場でも楽天モバイルの代表取締役会長である三木谷浩史氏が、福島県内にいるスタッフのスマートフォンと、衛星を介して実際にビデオ通話している様子を披露。地上と同じ品質とまではいかないまでも、ビデオ通話で相手の顔と音声がしっかり伝わっている様子を確認できた。

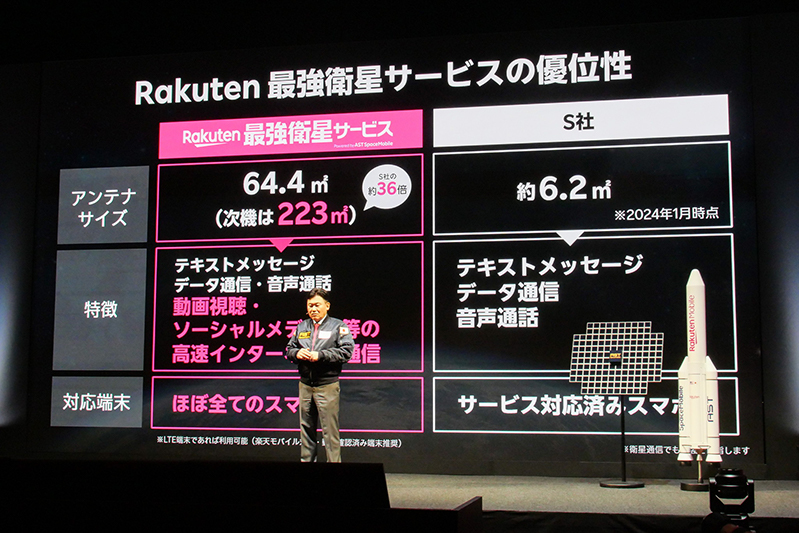

スペースXの低軌道衛星群「Starlink」を用いたau Starlink Directは、サービス開始当初はテキストによるメッセージのやり取りが主体となる。それに対し、AST SpaceMobileを用いた楽天モバイルの試験では、既にビデオ通話も実現できている。それは楽天モバイルが以前から説明しているように、AST SpaceMobileの低軌道衛星はStarlinkよりもサイズ自体が大きく、その分出力も大きいので少数でも大容量通信が実現しやすいためだ。

だがそれだけ大きな衛星サイズを実現できたのには、Starlinkと設計の考え方自体が大きく異なることが影響しているようだ。Starlinkは衛星同士が通信して連携する仕組みを持つなど多くの機能を備える一方、AST SpaceMobileの衛星はゲートウェイ地球局からの電波を受けてスマートフォンに送ることに特化したシンプルな仕組みであり、その分軽量化や大型化しやすいのだそうだ。

それゆえサービス提供にあたっては、衛星の出力が大きくスマートフォンと大容量通信がしやすいことを生かし、地上の基地局と衛星との接続がシームレスに切り替わり、スマートフォン利用者がどちらで接続しているか意識せず利用できる仕組みが整えられるという。

au Starlink Directは、地上の基地局の電波が入らず衛星通信できる状態になってはじめて通信できる仕組みとなる。だが、楽天モバイルのサービスではそうしたことを意識する必要なく、地上の電波がとても弱い、あるいは圏外になった時点ですぐ利用できることが想定されているようだ。

加えて三木谷氏は、AST SpaceMobileが今後、現在のBlueBirdより一層サイズが大きい低軌道衛星を打ち上げる予定であり、それらを活用した第2弾、第3弾のサービス提供も検討しているという。それらの打ち上げによって一層の大容量通信が実現できれば、よりサービスの優位性が高まることは確かだろう。

そして楽天モバイルは、国内での通信試験が成功したことを受けて、サービスの提供時期をより具体化した。衛星・スマートフォンの直接通信による広域のエリアカバーなどを目指す取り組みを「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」と称したのに加え、昨年まで「2026年内」としていたサービス開始時期を、「2026年第4四半期」、要は来年の10~12月頃へと絞り込んでいる。

国内での試験成功によって技術面での目途が立ったことにより、楽天モバイルが衛星・スマートフォンの直接通信サービス提供により自信を深めていることは間違いない。ただ、その提供開始までに1年半近い期間があることもあって、具体的なサービス内容は見えていない部分も多いようだ。

最も多くの人が気にしているのは料金だろうが、この点について三木谷氏は「まだ悩んでいるのが正直なところ」と答えており、現行の「Rakuten最強プラン」の範囲内で同じような使い方ができるのかどうかは決まっていない様子だ。サービス内容に関しても、Starlinkより大容量通信が可能とはいえ、衛星通信は地上の基地局と比べれば圧倒的に数が少なく、多くの人が同時に動画を再生するなどしてしまえば、たちまちパンクしてしまうだけに、設計が難しい様子も示していた。

KDDIはau Starlink Directを、メインブランドである「au」の付加価値を高める存在と位置付けていたが、楽天モバイルはブランドどころか料金プランも1つしかない。しかも低価格を特徴としているだけに、衛星通信のコストを容易に上乗せしづらいという課題もある。

三木谷氏はこのサービスを、災害時には他社にも提供したいと話していたが、平常時は離島や山間部、あるいは海上など利用されるシーンも限られ、多くの人が利用するサービスとはなりにくく、単体で売上を高めていくのは難しい。技術的な問題は解消されつつある一方、どのようなサービスを提供して収益化していくかが、今後最も楽天モバイルを悩ませるところではないだろうか。