【連載】佐野正弘のITインサイト 第155回

衛星とスマホの直接通信「au Starlink Direct」、なぜ「UQ mobile」等で使えないのか

2025年4月1日、新たに松田浩路氏が代表取締役社長に就任したKDDI。その松田氏の社長就任会見が実施された2025年4月10日、同社は新たなサービスとして「au Starlink Direct」を提供すると発表している。

KDDIが衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」提供を正式発表

au Starlink Directは、かねてKDDIが、提携関係にある米Space Exploration Technologies(スペースX)と共同で取り組んできた、衛星とスマートフォンによる直接通信サービス。2023年に国内での提供を計画していることを打ち出して以降大きな注目を集めていたもので、国内でも2024年10月に、沖縄県で松田氏らが参加し実証の様子を披露していたのだが、その松田氏の社長就任に合わせる形でサービス提供に至ったようだ。

au Starlink Directは、スペースXの低軌道衛星群「Starlink」を構成するおよそ7000の衛星のうち、スマートフォンとの直接通信に対応した約600機の衛星を用いて通信する仕組み。衛星と通信ができる空が見えるところであれば場所を問わずに利用できるのだが、基本的にはKDDIのモバイル通信回線が圏外となった場合のみ利用可能となるようだ。

なおサービスが利用できるKDDIの「au」ブランドの利用者で、当面は申し込み不要、かつ無料で利用できるという。しかもau Starlink Directは、既存の多くのスマートフォンが対応している2GHz帯を衛星との通信に活用することから、対応機種も50機種と非常に多いようで、実証実験で用いられていたAndroidスマートフォンだけでなく「iPhone 14」シリーズ以降のiPhoneにも対応するという。

もっともOSなどで衛星通信への対応が必要なことから、対応機種は2022年以降と比較的新しいものが中心であるし、同じ機種であっても正式に対応するのはauブランドから販売されたものに限られ、いわゆる「SIMフリー」の端末では利用できない可能性が高いなど、いくつか制約もあるようだ。だがこれだけの機種をカバーしていれば、かなり多くのauユーザーが端末を買い替える必要なく利用できるだろう。

では実際のところ、au Starlink Directで何ができるのか。サービス開始当初は対応する衛星の数がまだ少なく、一度に通信できる容量も大きくないことから、SMSや「iMessage」など、テキストメッセージを扱うアプリでのテキストの送受信が主となる。

ただau Starlink Directは、基本的に携帯電話の電波が入らない山や海上だけでなく、災害が発生し地上の携帯電話網が使えなくなった時の利用も想定されている。それだけに、通信量が少ないサービスへの対応は可能な限り進められているようで、対応機種であれば緊急地震速報や国民保護情報(Jアラート)などの受信ができるという。

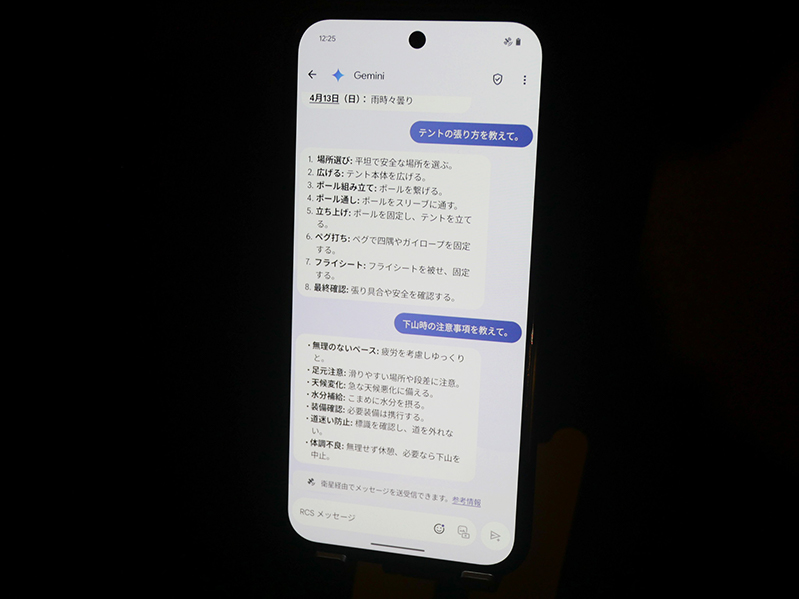

さらにAndroidスマートフォンであれば、Googleメッセージアプリを通じてGeminiとチャットをすることも可能だ。Webサイトなどへのアクセスはできないが、Geminiを使うことでさまざまな調べ物もできるだけに、日常から緊急時まで幅広いシーンで役立てられる可能性があるだろう。

ただ松田氏によると、2025年夏以降にはテキストのメッセージに加え、通常のデータ通信にも対応する予定とのこと。音声通話は緊急通報への対応などさまざまな要件を満たす必要があることから実現のハードルが高いが、データ通信に対応すればできることはかなり広がるだけに、大きな期待が寄せられるところだ。

KDDIが他社に先駆けてこうしたサービスを提供できたのには、衛星通信で世界的に大きく先行するスペースXとのパートナーシップを結んだことが大きく、松田氏はその提携を実現した立役者とも言われている。そして松田氏も社長就任会見で「自前主義にはこだわらない」と話しており、先進的な技術を自ら開発するのではなく、技術を持つ企業といち早くパートナーシップを結んでサービスに取り込むことで、スピード感のあるサービス展開につなげていることは確かだろう。

ただそれは裏を返せば、技術を持つパートナーの動向にサービスが大きく左右される可能性があることも意味している。今回のサービスでいうならば、スペースXの会長であるイーロン・マスク氏の言動が批判を集め、やはりマスク氏が創業したテスラの不買運動につながるなど、マスク氏の動向が事業リスクとなる可能性が出てきている。

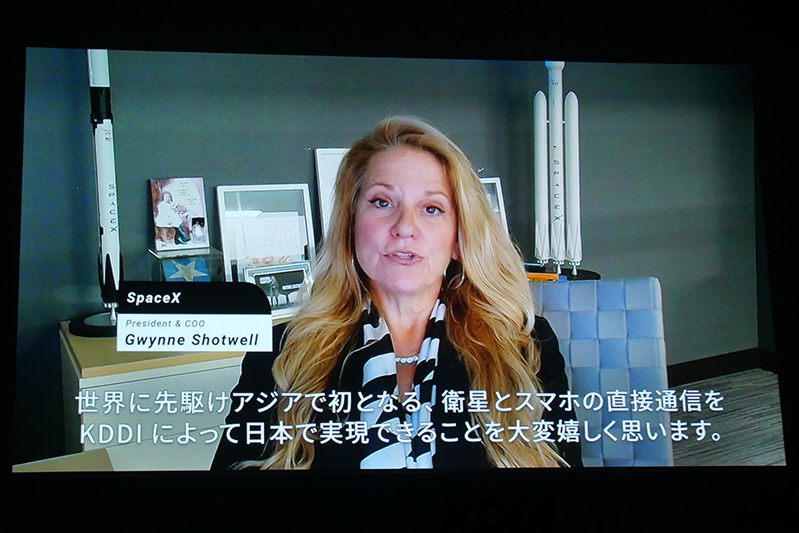

松田氏はこの点に関して、スペースXの社長であるグウィン・ショットウェル氏らと現場での良好な関係を構築しており、それによって外部的影響によるリスクは抑えるとの認識を示している。ただドナルド・トランプ氏が再び大統領に就任して以降、米国の動向は予測できない要素が多くなっているだけに、さまざまな事業リスクを考慮する必要はあるだろう。

またもう1つ、他社の技術を用いることで制約が出てくるのがコストだ。先にも触れたように、現在au Starlink Directはauユーザーに向けて無料で提供されているが、サービス実現にはスペースX側に衛星の利用料を支払わなければならないので、将来的にはそのコストを何らかの形で顧客に負担してもらう必要があるだろう。

ただ松田氏は、au Starlink Direct単独で収益を上げることは考えておらず、メインブランドであるauの価値の1つとしてとらえていると話している。それゆえ月額料金が高いauユーザーに対しては、月額料金からコストを賄うことで今後も無料、あるいはそれに近しい形で提供していく可能性が高い。

なのであれば、より月額料金が安いサブブランドの「UQ mobile」やオンライン専用の「povo」のユーザーに向けたサービス提供はどうしていくのかという点が非常に気になる所だ。松田氏はこれらブランドへの対応に関して、現時点では検討中と答えるに留めているのだが、安価な月額料金から衛星通信分のコストが捻出できないとなれば、有料のオプションを別途追加してもらう形での提供となる可能性が高いと筆者は見ている。

とりわけ日本において、衛星と直接通信できるサービスは災害時の利用が大いに期待されていることから、他社回線を利用できる「副回線サービス」のように、“備え”を価値としたサービスを提供すれば受け入れられる可能性は充分ある。多くの人が災害に備えられる環境を整える上でも、au以外のブランドでもau Starlink Directを利用できる仕組みの整備が大いに期待される所ではないだろうか。