日本グランプリのタイトルスポンサー

「F1」を支えるレノボ。テクノロジーの力で向上目指す“ファン体験”

4月4日から6日にかけて、三重県・鈴鹿サーキットにて「2025 F1 レノボ 日本グランプリ」が開催された。そのタイトルスポンサーを務めたのが、コンピューター製品で知られているレノボ(Lenovo)だ。

レノボは2022年からF1(Formula 1)のオフィシャル・パートナーとして、同社の製品やソリューションといったテクノロジーを提供してきた。同社は2025年からグローバル・パートナーに昇格し、合わせて子会社のモトローラもグローバル・スマートフォン・パートナーに就任している。

4月3日に実施された記者発表会では、レノボがF1について行っている取り組みを説明。同社のLara Rodini氏(Global Sponsorships & Activation Director)が登壇し、レノボとF1のパートナーシップについての詳細が語られた。

パートナーシップのきっかけは、2年前にF1側から技術パートナーを探しているという連絡を受けたことだという。「F1は世界で最も技術的に進んだスポーツであり、チームのオペレーションやファン体験を強化するためにテクノロジーは欠かせない」とLara氏は話しており、急激に進歩するテクノロジーに適応するためにレノボの技術が求められたようだ。

では実際、レノボのテクノロジーはどのように活用されているのかというと、全世界への映像中継・配信が大きいところであるようだ。レースの模様は全世界にリアルタイムで中継されており、日本では「DAZN」および「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」で視聴可能。日本では利用できないが、公式で「F1 TV Pro」という配信サービスも提供されている。

F1では、世界各地を転々としながら、9か月間で24のレースが行われる。1度のレースにおいて扱われるデータの量は500TB。コース横に設置された28台のカメラをはじめ、走行するマシンに搭載されるオンボードカメラ、ヘルメットに搭載されたドライバーズ・アイ、上空ヘリコプターのカメラなど、多くのカメラからの映像が中継に利用される。また音声面では150台のマイクを使用し、ドルビーオーディオを届けているという。

これら全ての映像や音声、そして計測タイムなどのデータが集約されるのが、会場内に設置されたETC(Event Technology Center)という施設だ。ここで使われているデバイスの多くをレノボが提供し、オンプレミスのシステム構築も含めて技術面からサポートを行っているという。

F1ではイギリスのビギン・ヒルにMTC(Media and Technology Center)という施設を構えており、ETCでまとめられた情報は、このMTCに送られてから全世界に配信される。会場内のETCからは、10Gbpsのインターネット回線でデータを送信しており、スペアを兼ねて2本の回線を備えているという。

データは1万分の1秒単位で、低遅延で送信される。会場にはカメラ等からETCに情報を送るため、合計70kmにおよぶ光ファイバーが敷き詰められており、これらのファイバーが問題なく通信できるか?というチェックも含めてETCのスタッフの担当となる。

そしてETCで使用される機材は、レースのたびに丸ごと移動・設置を繰り返す。つまり、鈴鹿サーキットに設置されている機材は、2週間前にレースが行われた中国から持ってきたもの。次はバーレーン、サウジアラビアと、全て運ぶ必要がある。日本のレースが終了した4月6日の夜には、すぐにパッキングを開始するという。

Fomula 1でAssociate Director of ITを務めるLee Wright氏は、レノボとのパートナーシップにより、ETCを含めたプラットフォームが移動しやすくなったことに言及。2019年には、250tのハードウェアや放送機器を14個の航空コンテナを使って運んでいたという。レノボの協力により200台以上の物理的なワークステーションを削減し、仮想プラットフォームを用いることで、「はるかに小さくコンパクト」なシステムを構築できたそうだ。

加えてレノボのサポートチームが現場に配置されているため、トラブルが起きた際にも問題解決できる体制を整えているとのこと。たとえば2023年の日本グランプリでは、サーバーの電力供給に問題が生じたものの、部品を取り寄せて現場で交換した事例があるという。

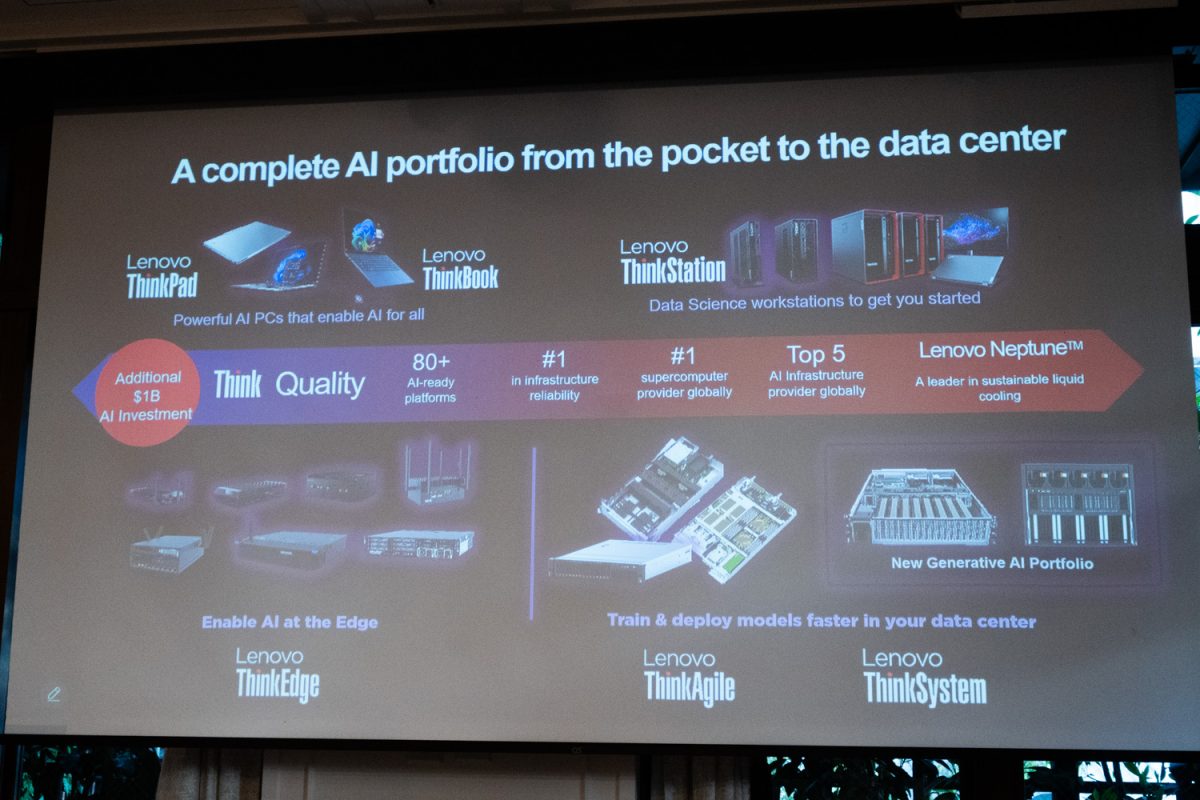

レノボではノートPC「ThinkPad」シリーズをはじめとして、ワークステーション「ThinkStation」、エッジデバイス「ThinkEdge」、サーバー向けの「ThinkAgile」など、多くのデバイスを世界中に提供している。また企業向けには、ソフトウェアも含めてAIの導入を支援する「AIファストスタート」というソリューションも用意している。

ETCのスタッフは、「17億のファンに提供するためになくてはならない機器を(レノボに)提供してもらっている」と話す。デバイスからソリューションまでレノボだけで提供可能といった、ワンストップで完結できる点も「素晴らしい」と評していた。またモトローラのスマートフォンも、コミュニケーション手段として重要な存在だという。

上述のLara氏は、日本のレースでタイトルスポンサーを務めた理由について、「日本はレノボにとってAPAC(アジア太平洋地域)で最も重要な市場」であると前置き。そのうえで、プロモーション面で大きなブランド認知の向上が狙えると話していた。

またF1との提携を通して、レノボは製品を提供するだけの企業でなく「いかに顧客の期待に応えようとしているか」を示していきたいとLara氏。今後もパートナーシップを通じて「デジタル変革、特にAI分野」、そして機器のリサイクルといった「サステナビリティ」に注力していくそうだ。