サウンド・ノイキャン・バッテリー持ちも評価

Googleのイヤホン、Gemini連携はどれだけ便利? 2万円台で登場「Pixel Buds 2a」を試した

グーグルが純正のワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」を10月9日に発売した。PixelシリーズのAIスマホとの関係性に注目しながら、23,800円(税込)という手頃な価格で登場した新製品をレポートする。

Pixelのイヤホン、aシリーズとProシリーズのどちらがお得?

グーグルのPixelスマートフォンには廉価版の「aシリーズ」がある。ワイヤレスイヤホンも同様で、上位の「Pro」と合わせた2つのシリーズをグーグルは展開している。ヘッドトラッキングやケースのワイヤレス充電など、上位のProだけが搭載する機能もいくつかある。

最新の2aには、aシリーズとして初めてアクティブノイズキャンセリング(ANC)の機能が追加された。さらにPro 2と同じGoogle Tensor A1チップを搭載して、ペアリングしたAndroidスマホとの連携によるGeminiの音声操作ができる。

Proとa、シリーズ間の実力差はPixelのスマホよりも、さらにPixelのイヤホンの方が性能・機能ともに拮抗している。ならばaシリーズで十分と思ってしまいそうだが、今後Pro 2にはロールアウト方式のソフトウェアアップデートにより、新機能が順次追加される。

追加予定となるのは、アダプティブオーディオや聴覚保護、通話時のヘッドジェスチャーなど。これらは今のところPro 2にしか導入しないとされているので、使いたいならばPro 2の方を手に入れるべきという考え方もある。

サウンド・ノイキャン・バッテリー持ちを評価

ワイヤレスイヤホンとしてのPixel Buds 2aの基本性能について触れよう。サウンド、ANCの効果、バッテリー持ちの3点だ。

2aにもPro 2と同じ11mm口径のダイナミック型ドライバーが搭載されている。音づくりは中低音域に深みがあるPro 2に対して、2aはより軽快でスピード感を重視している印象だ。同じPixelブランドのイヤホンでありながら、キャラクターの違いが楽しめる。

ノイズキャンセリング機能は、グーグルが2022年に発売した初代のPixel Buds Proと同じレベルの「Silent Seal 1.5」を搭載する。消音効果の「強さ」についてはPro 2よりも若干劣るかもしれないが、耳のサイズに合ったイヤーチップを選んで正しく装着すれば、賑やかなカフェの店内や地下鉄の車内など、大抵の賑やかな場所の騒音が2aでも適切に消せる。使用を始める前に、Pixel Budsの設定から「イヤーチップのフィット感の確認」を忘れずに済ませておきたい。

バッテリー持ちのスペックは、Pro 2に比べると2aの方が少し短い。とはいえ、イヤホン単体でもANC機能をオンにしたままフル充電から最長7時間も使えるので不自由はない。

Pixel Budsシリーズは、同じグーグルのPixelスマホと接続した時に、ユーザーが最もスムーズに使えるように設計されている。Android 6.0以降のデバイスとの互換性を引き続き確保した。Pixel Budsアプリからイヤホンの操作や設定変更ができる。

購入を本格検討する前に、Pixel BudsがiPhoneなどアップルのデバイスやWindows PCとの互換性が低いワイヤレスイヤホンであることに注意したい。

iPhoneに対応するPixel Budsアプリもないので、本体の詳細な機能設定や「イヤーチップのフィット感の確認」、そしてソフトウェアアップデートも受けられない。だからAndroidデバイスが手もとにないと、Pixel Budsシリーズの多くの機能を持て余してしまう。次に紹介するGemini連携も然りだ。

Gemini連携は便利に使える?

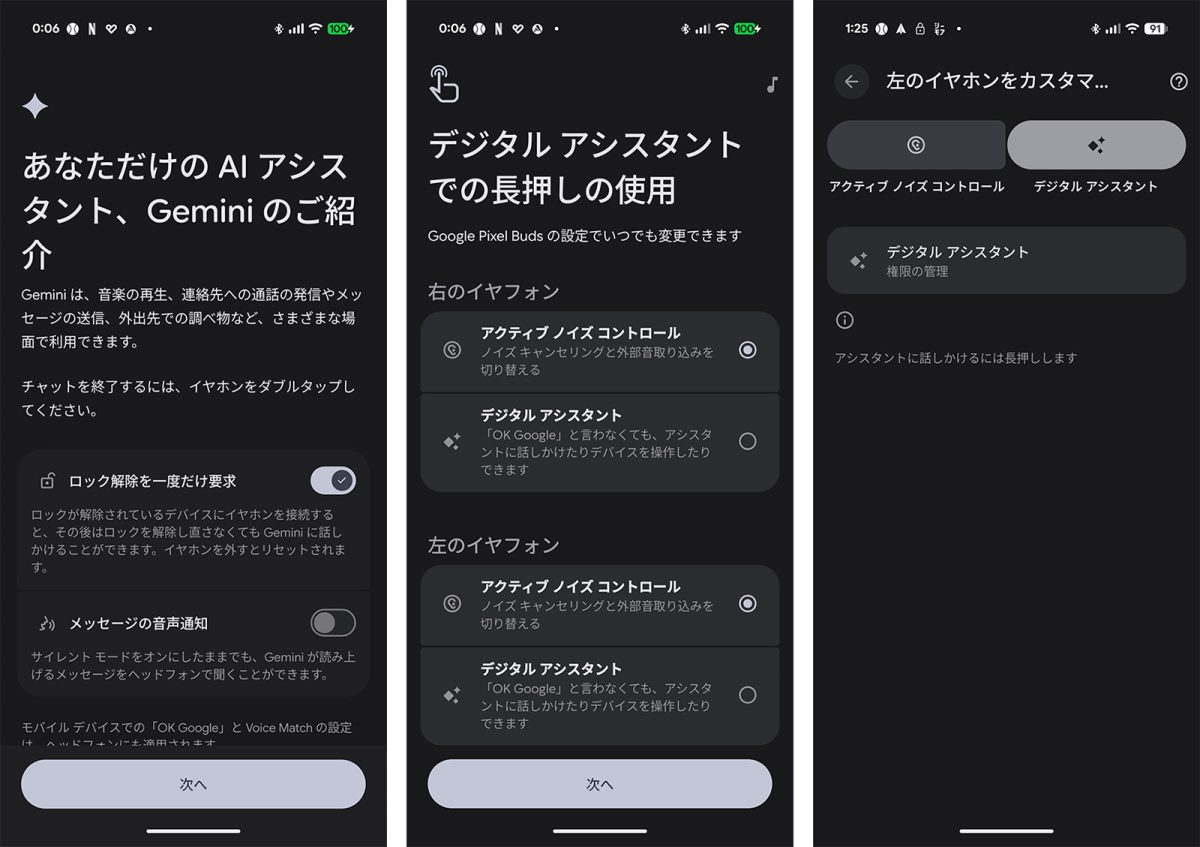

Pixel Buds 2aはGeminiと連携できるワイヤレスイヤホンだ。だが、本機と同じ日に発売されたGoogle Pixel Watch 4が果たしたGemini対応とは仕組みが少し異なっている。

GeminiとのAIチャットなど、多くの機能はクラウドサーバー側での処理になる。Pixel Watch 4はペアリングしているスマホを介する操作だけでなく、4G LTEやWi-Fiによるウォッチの通信機能を使えば直接クラウドにつながることができる。

対して、ワイヤレスイヤホンのPixel Buds 2aにおけるGemini連携は、必ずスマートフォンとのペアリングが必要になる。この機能を正確に記述するならば、PixelスマホやAndroidスマホに搭載されているGeminiをワイヤレスイヤホンのリモコン操作から呼び出して、音声の入出力を担う機能だ。

Bluetoothによるデバイス間の接続状態に加えて、スマートフォンの通信状態もGemini連携時のレスポンス速度や安定性に影響する。筆者が試した実感では、Bluetoothの接続は概ね安定しているため、イヤホンのリモコン操作からGeminiを素速く起動できる。

だが、回答が返ってくるスピードはまちまちだった。特に多くの騒音に囲まれる屋外だったり、イヤホンを身に着けて走りながらGeminiに質問したりすると、回答のスピードと精度も下がる。

そして、Geminiは音声入力による「長いフレーズの質問」を受け付けるのがあまり上手ではない。例えば「横浜に朝9時半に着くようにJRで移動したいです。東京駅から何時に、どの列車に乗ればいいですか?」という質問を話しかけてみると、全文を伝え切る前に「JRで移動したいです。」のところで質問の入力が締め切られてしまい、続いて聞きたいことが伝わらない。出発地点はGeminiがユーザーの位置情報から判断してくれる場合もあったが、そもそも調べたい始発駅と、現在いる地点が異なっている場合は正しい答えが得られない。

Pixel Buds 2aだけでなく、他のワイヤレスイヤホンでGeminiを呼び出してみたり、PixelスマホでGeminiを起動して直接話しかけてみても、上記の振る舞いはだいたい同じだった。

見方を変えるならば、ワイヤレスイヤホンを使う場合とスマホに直接話しかける場合で、Geminiの操作感がほぼ変わらないことは見事と言えるのかもしれない。また、Gemini Liveとの会話もスムーズにできる。今後、Geminiの使い勝手がさらに良くなることを期待したい。

ポータブルオーディオもAI直結に向かって進化中

最新のワイヤレスイヤホンには高い処理能力を持つSoCが搭載されている。今後は音楽を聴いたり、ANC機能により静かにリスニングできる環境を作り出せるだけでなく、Pixel Buds 2aのようにAI連携を強みに掲げるワイヤレスイヤホンがますます増えるだろう。

例えばアップルのAirPods Proシリーズのように、ユーザーの聞こえをサポートするヒアリング補助や、ヘルスケアアプリに心拍数を計測して情報を伝えられる機能を持つワイヤレスイヤホンもある。スマホとイヤホン、AIモデルの組み合わせによる外国語会話のライブ翻訳機能についてはGoogle Pixelシリーズが先行してきたが、アップルも今秋のAirPods Pro 3の発売に合わせて実用性の高いライブ翻訳機能を提供した。

ワイヤレスイヤホンがスマホを介することなく、クラウドに直結して通信ができるようになればAIエージェント連携が快適になるだろう。

米クアルコムは通常のWi-Fiプロトコルの上にあらゆるBluetoothオーディオのコーデックによる音声信号を載せて伝える独自のワイヤレスオーディオ技術「Qualcomm XPAN(Expanded Personal Area Network Technology)」を提供している。最新のオーディオ向け上位SoCである「Snapdragon S7+ Gen 1/S7 Gen 1」を搭載するデバイスから使える。

この機能はスマホなど送り出し側の機器とワイヤレスイヤホンをWi-Fiで直結して、消費する電力を抑えながら「高音質再生」を実現できることが1つの特徴だ。しかしながら、この技術の真価は、ワイヤレスイヤホンを直接Wi-Fiアクセスポイントにつないでコンテンツストリーミングを楽しむ「direct-to-Cloud」という機能にあると筆者は考えている。

筆者は先日、クアルコムのイベントに参加して、S7+ Gen 1チップを搭載するヘッドホンのプロトタイプモデルを使ってdirect-to-Cloudのデモンストレーションを体験した。試作されたヘッドホンにはChatGPTクライアントを搭載されており、ヘッドホンに触れたり、ペアリングしたスマホの画面を見ることなく、ヘッドホン単体でChatGPTに話しかけてAIチャットを楽しんだり、インターネットラジオの選局操作などができた。

応答の精度や速さはまずまずといったところだったが、スマホを介して音声で操作する場合に比べて大きな差はなく、オーディオ向けのチップセットだけで処理をこなしていることを考えれば上出来だと感じた。

おそらくグーグルも「クラウドのGeminiに直接つながるポータブルオーディオデバイス」を、何らかの方法で実現することを考えていると思う。もしかすると現在グーグルが開発を進めているAndroid XRデバイスや、今年のGoogle I/Oでデモンストレーションを披露した新しいスマートグラスのようなデバイスに搭載される形で、表舞台に出てくるかもしれない。今後の展開に注目したい。