ワイド&ローなマシンが格好いい

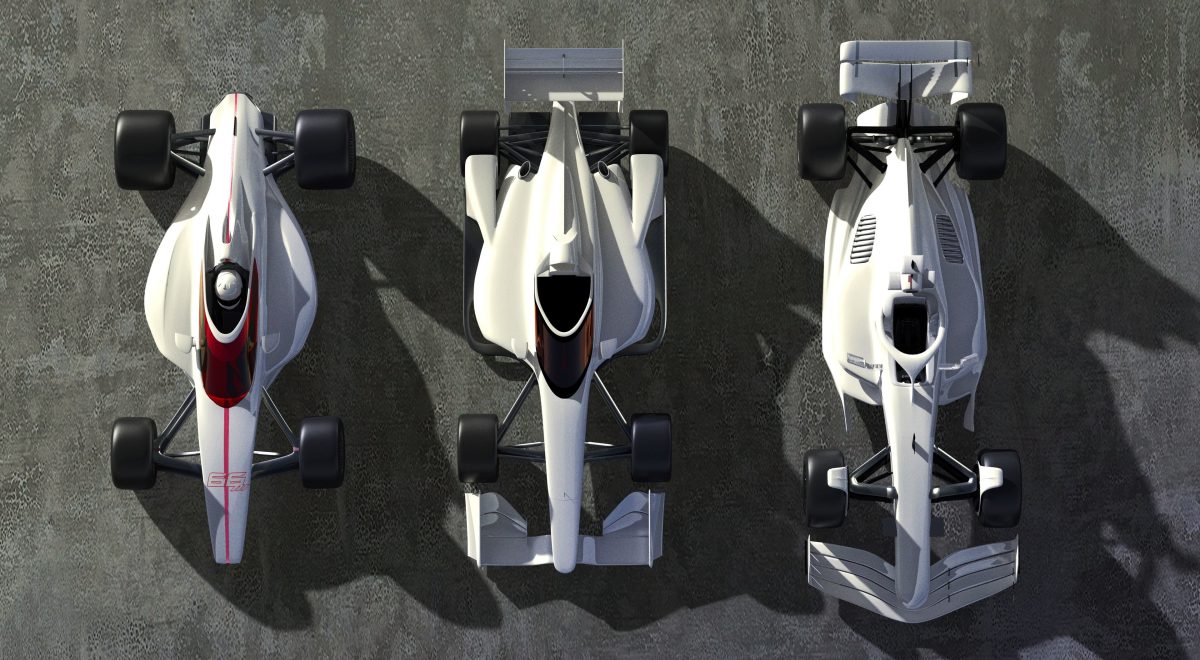

ウィングを排除。次世代フォーミュラカーのあり方を大胆に再考した「Blackbird 66 Mk.1」コンセプト

2011年のインディ500では200周レースの最終周、最終コーナーまでトップを走っていながらウォールに激突してしまった、記憶に残るレーシングドライバーとして知られるJ. R.ヒルデブランド氏。この元インディカードライバーが、オープンホイール型レーシングカー(フォーミュラカー)の常識を覆す、興味深いデザインコンセプトを発表した。

「Blackbird 66 Mk.1」と称するそのコンセプトカーは、現行世代のインディカーから前後のウィングを取り払い、その代わりに非常に太いタイヤを履かせたようなデザインが目を引く。これは、1960年代にF1で活躍したアメリカ人レーシングドライバーのダン・ガーニー氏が残した「ウィングを取っ払って、よく歌うエンジンを載せろ」という言葉を具現化したものでもある。

現代レーシングカーの多くは、空気抵抗によって車体を路面に押し付けることでコーナリングスピードを高くするウィングが装着されている。F1マシンでは、高速走行時にウィングが発生するダウンフォースが車重よりも大きくなり、もしチューブ状のコースがあれば、天井に張り付いて逆さになったままでも走行できるという例え話もよく聞かれる(現在のF1マシンはウィングだけでなく車体全体でダウンフォースを発生するグラウンドエフェクトカーだが)。

巨大なウィングを使ったマシンは、単体で走るだけなら性能が向上する。ただし多数のマシンが先を争うレースでは、マシンが縦一列に接近して走行する「パック」と呼ばれる状態になってしまうと、そこに含まれるマシンは前のマシンを追い越すほどの速度差を得ることが難しくなり、延々と高速パレードが続くような状態に陥ることがある。

特にF1レースでは、本来なら追い越しをしやすくするために、前のマシンに1秒以内に接近すればリアウィングを寝かせて速度を上げる「DRS」と呼ばれる仕組みが使える。だが、パック状態ではその先頭以外のマシンがすべてDRSを使うため、逆に追い越しが困難になるDRSトレインと呼ばれる状況が生まれている。

ヒルデブランド氏が提唱するのは、フォーミュラカーに不可欠と思い込まれているウィングをあえてなくし、マシンを操るドライバーの腕前を最大限に活かすためのマシンづくりだ。

CGで描かれたコンセプトマシンは、現在のインディカーの車体デザインをある程度継承しつつも、大幅な軽量化、パワーアップ、そしてタイヤ幅の拡大を提案するものだ。スペックとしては、3.5リッターV10ツインターボエンジンを搭載し、ロードコースで約1250馬力、長楕円形のオーバルコースでは約850馬力を発揮することを想定する。基本的には後輪駆動だが、全輪駆動方式も検討しているという。

ウィングをなくしたことで空気抵抗が減ったマシンは、より直線で速くなる。そして、コーナーではよりドラマチックな挙動を示すようになり、ファンからすれば刺激的な走行シーンが見られるマシンになるはずだ。

ドライバーの立場からしても、大幅な軽量化とタイヤ幅拡大によるグリップ向上により、ダウンフォース重視のマシンよりも許容度の高い操縦性が得られる。すなわち、チームの実力差よりもマシンコントロールの腕前で勝負できる可能性がある。

Blackbird 66のコンセプトを紹介するウェブサイトのトップページには、豪快にカウンターステアを当てながらコーナー駆け抜ける、極太タイヤを履いたウィングレスカーのCGが掲げられている。

現在のところ、Blackbird 66 Mk.1はあくまでコンセプトであり、思考実験のためのサンプルでしかない。もちろん、ヒルデブランド氏もこれがすぐに、将来的なF1やインディカーといったトップフォーミュラカーのデザイン案に採用されるとは思っていない。ただ、これらのカテゴリーが、次世代マシンを導入する際に行う、より一般的な提案プロセスにごく近い場所にあるプロジェクトだと考えている。

とはいえ、ヒルデブランド氏は、まずはこのコンセプトによる走行可能なマシンを製作したいと考えている。このコンセプトが実際の走行を披露し、どれぐらい有効かがわかれば、次世代のフォーミュラカーのデザイン案として真剣に検討されるようになるかもしれない。

- Source: Blackbird 66

- via: Road & Track Racer