【連載】佐野正弘のITインサイト 第175回

低価格ブランドなのにゴールドカードで割引強化、「ワイモバイル」新プランの狙いは?

物価高が加速している2025年、NTTドコモとKDDIが既に料金値上げ、あるいは料金を値上げした新プランを発表しているが、唯一料金値上げの姿勢を打ち出していなかったのがソフトバンクである。これまで事務手数料の値上げなどは実施してきたが、本丸となる料金プランの値上げには踏み出しておらず、いつ値上げを実施するのかが大きな関心事となっていた。

ワイモバイル新料金プラン「シンプル3」が発表

そして昨日9月4日、ついにソフトバンクはサブブランド「ワイモバイル」の料金改定に踏み出した。具体的にはワイモバイルで新しい料金プラン「シンプル3」を9月25日に提供開始し、従来プラン「シンプル2」の新規受付を終了する形となるようで、少なくとも現時点では、KDDIのように既存プランの値上げはしないようだ。

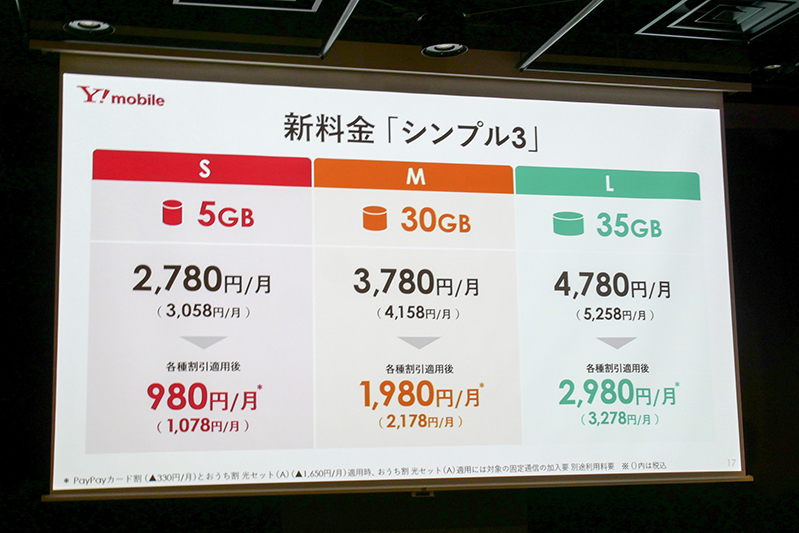

そのシンプル3は、シンプル2と同様「S」「M」「L」の3つのプランで構成されており、税込みでの月額料金はそれぞれ3,058円、4,158円、5,258円。シンプル2ではそれぞれ2,365円、4,015円、5,115円だったので、値上げとなったことは間違いない。

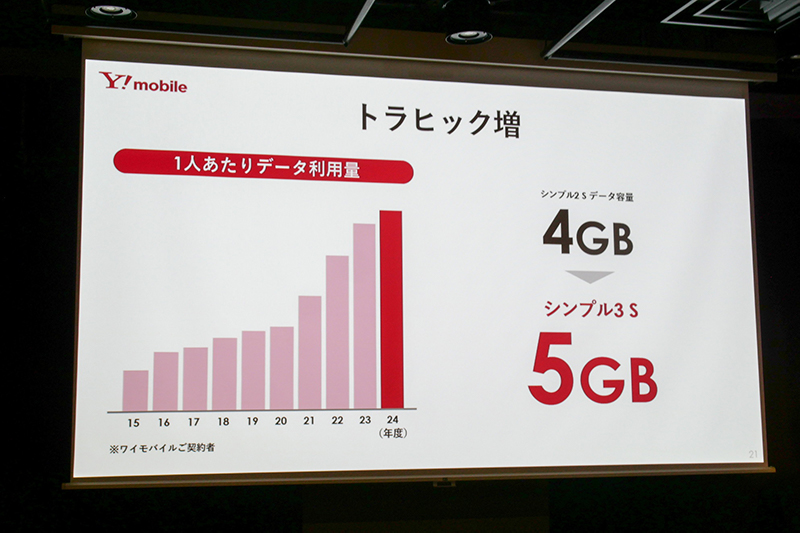

ただシンプル3は他社の新プランと同様、単に値上げとなっているわけではなく、さまざまな付加価値を追加してお得さを打ち出している。1つはSプランの通信量を増量したことであり、シンプル2では4GBであったのが、シンプル3では1GB増量し5GBとなっている。

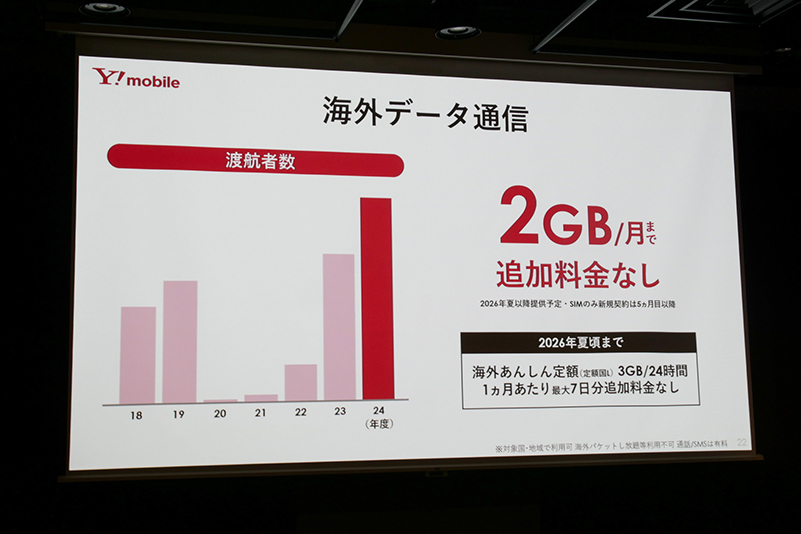

2つ目は追加料金不要で、海外でのデータ通信を月当たり2GB分利用できるようになったこと。ただこちらは開発の都合上、提供開始2026年夏以降と先になる予定であることから、それまでは24時間当たり3GB分のデータ通信が利用できる「海外あんしん定額」(24時間当たり980円から)を、最大7日分追加料金なしで利用できる施策を実施するとのことだ。

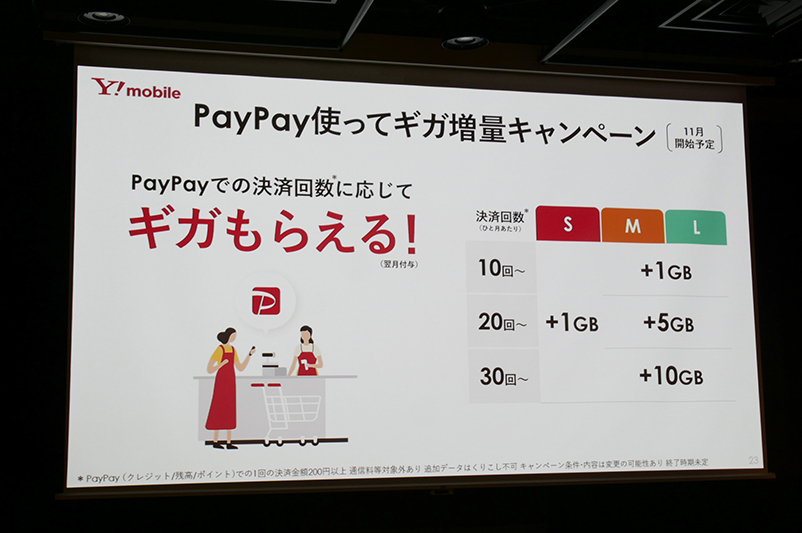

そしてもう1つは、ソフトバンク系のスマートフォン決済「PayPay」との連携強化だ。具体的には、PayPayの決済回数に応じてデータ通信量がもらえる「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」を2025年11月より開始予定とのことで、PayPayの利用促進とお得さを両立する施策となる。

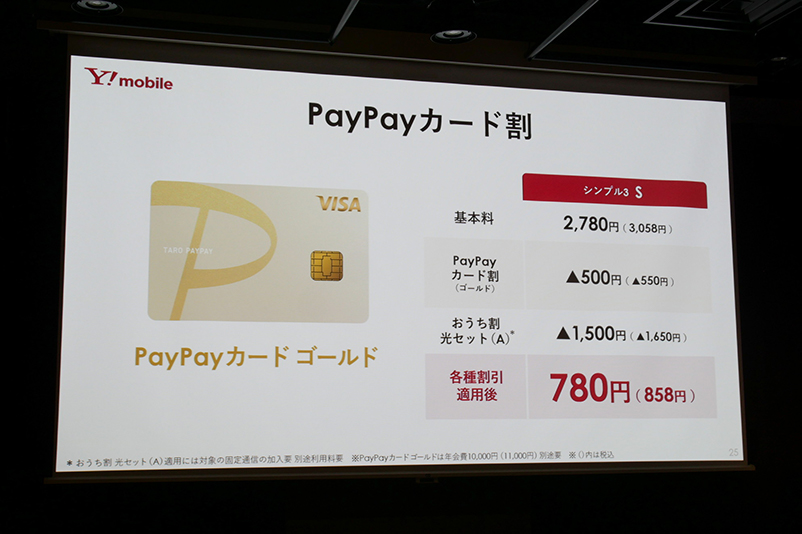

だが今回、ソフトバンクがシンプル3で最も力を入れたと見られるポイントが、割引である。シンプル3は指定の固定回線を契約することで適用される「おうち割 光セット(A)」(月額1,650円引き)と、ソフトバンク傘下企業が提供するクレジットカード「PayPayカード」で料金を支払うことにより適用される「PayPayカード割」(月額330円引き)の2つにより、月額1,980円の割引が受けられる。

これら2つを適用すれば、シンプル2で同じ割引を適用した時と同額での利用が可能で、Sプランであれば月額1,078円で利用できる計算となる。それに加えて年会費11,000円の「PayPayカードゴールド」で料金を支払うと、PayPayカード割が月額550円に増えることから、割引額が2,200円となりSプランであれば月額858円と、さらに安く利用できるという。

もちろんワイモバイルを利用する人は低価格を求めているだけに、年会費がかかるPayPayカードゴールドとの相性は決して良いとは言えない。だがソフトバンクの専務執行役員 コンシューマ事業推進統括の寺尾洋幸氏によると、家族で複数回線を契約していれば割引額が年会費を上回るとのことで、「合理的に考えれば入った方がお得になる」と話している。

しかしなぜ、そこまでして割引で安くなることに力を注ぐのか。寺尾氏はその背景として、やはり昨今の物価高などで、ネットワークの運用にかかる費用が高騰していることが大きいと説明している。

円安を起因とした昨今の物価高によって、ネットワークの機材調達や運用にかかる電気代などが著しく高騰しているのはもちろんだが、それに加えてセキュリティ対策にかかるコスト、そして通信トラフィックの増加に対応するためのコストも増加傾向にある。それだけにソフトバンクも、適切な対価を得て事業基盤を維持する必要があるというが、一方で顧客基盤を維持するには低価格でサービスを提供する努力も必要だ。

そこで新プランでは基本料金を値上げしながらも、光ブロードバンド回線やクレジットカードなど、自社あるいはグループ会社のサービスを利用してもらうことで収益の幅を広げ、トータルで料金を引き下げる施策に力を入れたようだ。基本料金は値上げしながら、自社系列のサービスに顧客を囲い込む「経済圏ビジネス」を強化してお得に利用できる仕組みを強化し、収益手段を広げるというのは、ここ最近値上げをした競合他社の新プランとも共通したものではある。

ただ寺尾氏によると、この仕組みには売上を伸ばすだけでなく、解約率を低下させる狙いも大きいという。2019年の電気通信事業法改正により、携帯各社は違約金を伴う長期契約などによってユーザーの契約を直接 “縛る” ことができなくなった。だが、その結果として最近では低価格プランを中心に、携帯電話会社を短期間で次々乗り換えることで、新規契約時のポイント還元などインセンティブだけを獲得する「ホッピング」行為が増加。大きな問題にもなっている。

だが寺尾氏は、通信事業で売上を高めるには解約率をいかに引き下げるかが重要だと説明。顧客が自社系列のサービスを多く利用するほど、携帯電話サービスの解約率も下がる傾向にあることから、売り上げを伸ばしながら解約率を引き下げるためにも、自社サービスによる付加価値や割引に重きを置かざるを得ず、その分プラン内容も複雑にならざるを得ないのだろう。

とりわけワイモバイルは、競合他社がホッピング行為のターゲットになっているとして小容量・低価格のプランを廃止したのとは違い、シンプル3でも小容量・低価格のSプランを維持している。Sプランを契約した顧客を確実につなぎとめて収益化していく上でも、複雑化の方向に舵を切る必要があったといえそうだ。

ただその結果として、“シンプル” という名称に違和感が生じてしまった感は否めず、同日の記者発表会でも疑問の声が多く挙がっていた。

寺尾氏はユーザーが料金プランの名称をそこまで気にする傾向にないと話しており、寺尾氏自身も「本来なら『3』も付けたくなかった」という考えがあったことから、結果的に名称を大きく変えなかったという。だが、ワイモバイルが誕生した当初と比べ、環境もプラン内容も確実に変化しているだけに、今後は名称に関しても再考する余地がありそうだ。