【連載】佐野正弘のITインサイト 第172回

1000万契約が目前に迫った楽天モバイル、契約数の急増で生じつつある新たな不安

楽天モバイルは、2019年に自らインフラを持つ携帯電話会社に転身して以降、先行投資による赤字で危機的状況が続いた。一時は料金プランの変更で多くの顧客が離れるなど、苦しい時期にもあったが、ここ最近は契約数を大きく伸ばし、好調が続いているようだ。

全契約回線数が900万突破、黒字化への近づきと好調を続ける楽天モバイル

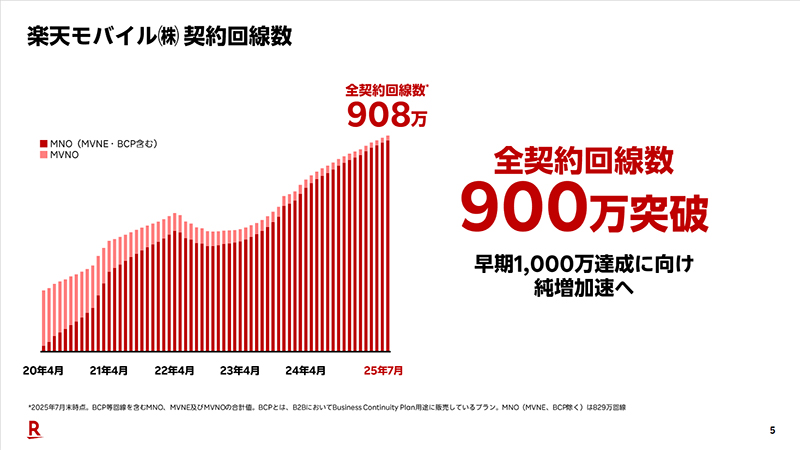

実際楽天モバイルは7月7日に、MVNOによるサービスを含めた全契約回線数が900万を突破したことを発表。同月末時点では908万にまで契約が増えており、同社が目標とする1000万回線契約の獲得が視野に入ったようだ。

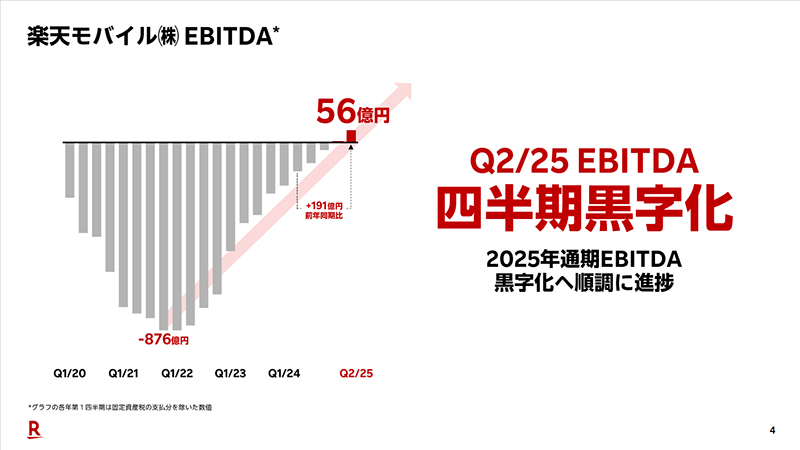

契約数の増加は売上、利益の増加にもつながっている。楽天モバイルの親会社が先日8月9日に公表した2025年度第2四半期決算によると、楽天モバイルの営業利益は依然390億円の赤字であるものの、前年同期と比べれば赤字額は139億円減少している。

一方でEBITDA(設備投資や金利などの影響を排除した、企業の稼ぐ力を示す利益)は、2025年度から黒字を続けており、今四半期ではその黒字額が56億円にまで拡大。やはり同社が目指している黒字化に、確実に近づいていることは間違いない。

なぜ楽天モバイルの好調が続いているのかといえば、従来の料金戦略を大きく転換したことが大きい。携帯電話の料金プランは割引が多く、複雑でわかりにくいとの声を受け、楽天モバイルはサービス開始当初から「シンプルなワンプラン」に強くこだわっている。料金プランも1つ(現在は「Rakuten最強プラン」)に絞って、割引なしで安く利用できることを訴えてきた。

だが、2024年に「家族割引が欲しい」というニーズに応えるべく「最強家族プログラム」を導入して以降、割引サービスを相次いで導入。割引のないシンプルさは失われたが、これが好評を得て契約数を大きく伸ばすこととなった。

そして2025年にはU-NEXTと提携し、10月からU-NEXTのサービスをセットにした「Rakuten最強U-NEXT」の提供を予定している。これによりワンプランであることも失われたが、セットでお得に利用したい顧客のニーズに応えたことで、評判は悪くない様子だ。実際、楽天モバイルの親会社、楽天グループの代表取締役会長 兼 社長最高執行役員である三木谷浩史氏も、Rakuten最強U-NEXTの「事前登録は好調」と話している。

楽天モバイルが強くこだわってきたシンプルなワンプランの旗を実質的に降ろしたのは、多様な顧客ニーズに応える狙いが大きいだろう。シンプルさを売りとした他社のオンライン専用プランが劇的にシェアを伸ばしていないことからも分かるように、実はシンプルに安いだけではニーズを満たせない顧客が多いのだ。

それゆえ「複雑だ」と批判されながらも、割引などで多くの選択肢を用意した方が、実は細分化された顧客ニーズを満たし獲得につながりやすいのである。楽天モバイルも多様なニーズに応え、幅広い顧客を獲得するためには、従来のこだわりを捨てる必要があると判断したのではないだろうか。

そして今後、楽天モバイルに有利に働きそうなのが昨今の物価高である。急速に進む物価高の影響で、他の携帯大手3社は料金プランや事務手数料の値上げを相次いで発表しているが、三木谷氏は「値段は総合的な判断をしながら検討するが、現時点で手数料の引き上げなどは考えていない」と話している。

少なくとも現時点では、Rakuten最強U-NEXT以外に料金面で大きな動きはない様子だ。元々の料金の安さもあって、現状顧客獲得では有利な立場にあることは間違いない。

それだけに競合他社も、楽天モバイルへの警戒を強めているようだ。実際ソフトバンクの代表取締役社長執行役員 兼 CEOである宮川潤一氏は、8月5日の決算説明会で、料金プランの値上げに踏み切らない理由の1つとして楽天モバイルの存在を挙げ、「古い3キャリアが同じ方向に走ると、漁夫の利になる所が出てこないか」と回答。値上げで楽天モバイルに顧客が流れることを強く警戒している様子を見せていた。

料金プラン戦略転換と周辺環境の変化で楽天モバイルに有利な状況が生まれ、契約数をさらに伸ばせると踏んだこともあって、楽天モバイルは今後もマーケティング費用を積極投下していく考えのようだ。三木谷氏も「マーケティング費用を出さなければ大幅に黒字化できるが、我々は(契約数を)伸ばしたい」と話しており、2025年内に目標とする1000万契約を達成するまで、顧客獲得を積極化する姿勢を見せている。

確かに楽天モバイルが売上を伸ばし、なおかつ「楽天市場」「楽天トラベル」など他のサービス利用につなげて “楽天経済圏” を拡大する上でも、契約数を増やすことは非常に重要だ。だが契約数が急増することは、楽天モバイルにメリットだけでなくデメリットをもたらす可能性があり不安要素も多い。

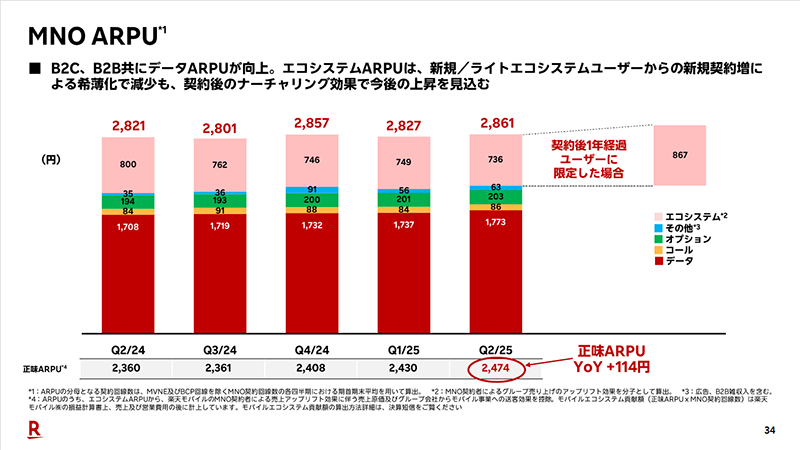

実際今回の決算内容を見ても、契約数が増えたからといって、楽天経済圏の拡大には必ずしもつながっていない様子が見えてくる。そのことを示しているのが、「ARPU(ユーザー1人当たりの平均売上高)」だ。

楽天モバイルは通信関連のARPUに加え、楽天モバイルユーザーが楽天経済圏のサービスを利用した金額を「エコシステムARPU」として加えているのだが、このエコシステムARPUが実は横ばい、あるいは減少傾向にある。

その理由について三木谷氏は、ライトユーザーの増加によるサービス利用の希薄化を要因として挙げており、時間が経過することでライトユーザーが多くのサービスを利用する優良顧客になると話している。だが、実際に楽天モバイルの思い通り、モバイル通信以外のサービスを利用してくれるかどうかは未知数だ。楽天モバイルはこれまで、楽天経済圏とのシナジーに重きを置いて売上を伸ばす戦略を取っていただけに、そのシナジーがうまく機能しなくなれば戦略の大幅な練り直しが求められるだろう。

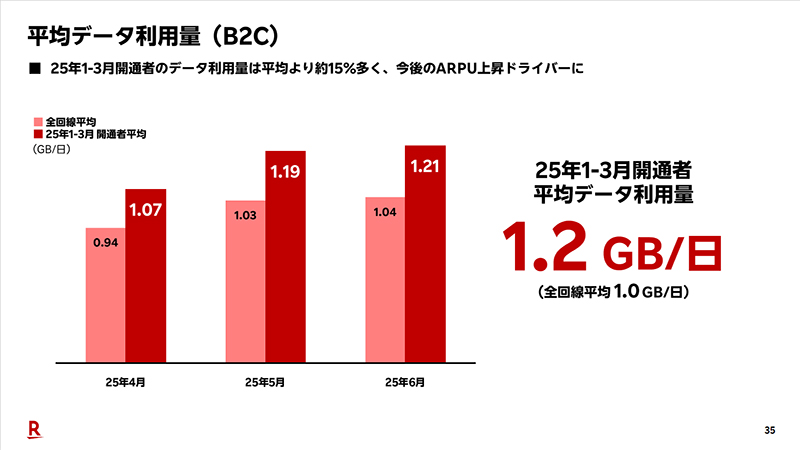

そしてもう1つ、不安要素となるのが通信量の増加だ。楽天モバイルは低価格でデータ通信が使い放題ということもあって、元々データ通信を多く利用する人が多い。だが2025年1~3月に獲得した新規ユーザーに限ると、1日当たり平均1.2GBと、よりデータ通信を多く利用する傾向が強まっているという。

Rakuten最強プランは、通信量に応じて料金が変化するだけに、通信量の増加はARPUの上昇に寄与することからメリットとなる。一方、多くの人が大容量通信をするとネットワークが混雑しやすくなり、通信品質の低下を招く要因にもなってしまう。そして2023年にNTTドコモが起こした通信品質低下が示しているように、一度通信品質が大きく低下してしまうと、信頼を回復するのは非常に難しい。

もちろん楽天モバイルも、2025年内に1万以上の基地局を新設して通信量の増加に対応しようとしているのだが、同社の想定以上に契約数が増えてしまうと、そうはいかなくなってくる。とりわけ新興の楽天モバイルは、大手3社と比べ忠誠心が高い顧客の数がまだ多いとは言えないだけに、通信品質が急速に悪化したとなれば、再び多くの顧客が流出してしまいかねないだろう。

契約数を増やすことは楽天モバイルにとって至上命題だが、それが思い通りの成果をもたらすとは限らない状況が生まれつつあるのが気がかりだ。さらなる成長と市場での定着に向け、1000万契約を達成しながらも、通信品質や楽天経済圏とのバランスを保ち続けられるかが、今後同社には大きく問われることになりそうだ。