【連載】佐野正弘のITインサイト 第171回

急速に消えるスマホの「小容量・低価格プラン」、求める年配層のニーズに応え続けられるか

携帯料金の値上げが進んだ2025年。すでにNTTドコモとKDDIが実質値上げとなる新プランを投入しており、楽天モバイルも「ワンプラン」の旗を降ろし、安さより付加価値に重きを置いた「U-NEXT」とのセットプランの提供を明らかにしている。

加えてKDDIは、2025年8月1日よりメインブランドである「au」の既存プランも料金を値上げしており、価格高騰の波が携帯電話にも確実に訪れていることは間違いない。とりわけその影響を強く受けて、急速に縮小しているのが小容量・低価格の料金プランだ。

小容量・低価格の料金プランの今後を考察

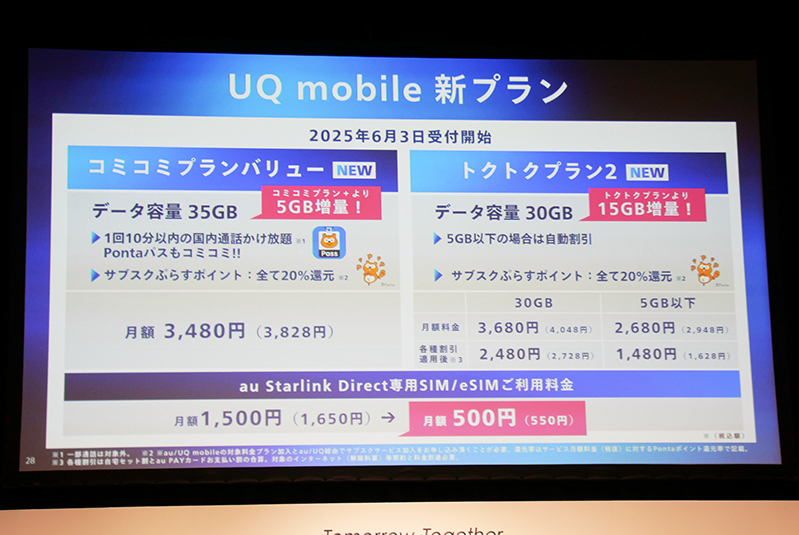

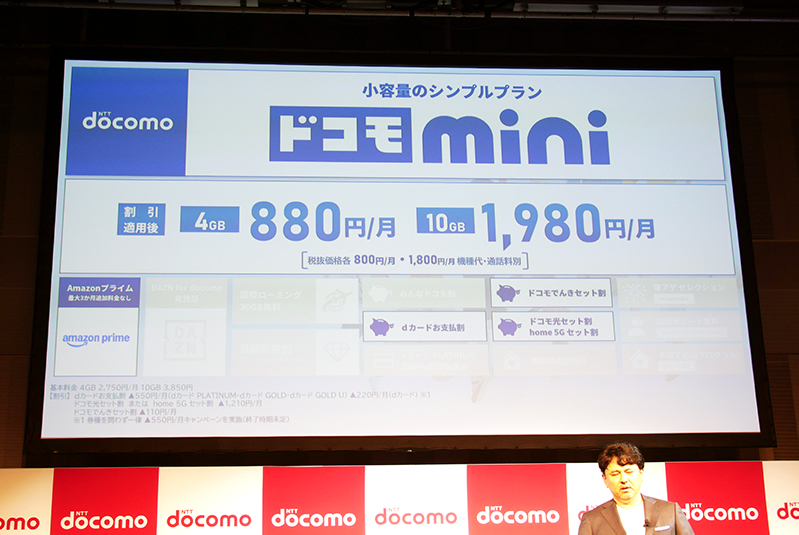

実際、KDDIはサブブランド「UQ mobile」で提供してきた小容量の「ミニミニプラン」の後継を、新料金プランでは提供していない。NTTは小容量プラン「irumo」の後継として「ドコモ mini」を用意してはいるものの、プランが4つから2つに減少。最も容量が少ない0.5GBプランは姿を消している。

両社が、小容量・低価格のプランの値上げどころか縮小・廃止してしまう要因の1つには、シンプルに儲からないためだろう。ミニミニプランやirumoは店頭でのサポートも提供されていることから、運営コストが高いにもかかわらず、得られる収入が少ないことから割に合わないプランでもあり、物価高で店舗運営コストが上昇する中では提供するのが厳しくなっていたといえる。

もう1つの要因は、番号ポータビリティを活用して携帯電話会社を次々と乗り換え、新規契約者に向けたポイント還元やスマートフォンの値引きなどの特典を得る「ホッピング」行為の踏み台にされやすかったことだ。実際両社からは、小容量・低価格プランの契約に関する衝撃的な数字が相次いで公表されている。

NTTドコモは2025年5月9日、親会社である日本電信電話(NTT)の決算説明会で、代表取締役社長である前田義晃氏がirumoの0.5GBプランについて言及。新規契約者の約半数が、半年以内に他社へ移っていることを明らかにした。KDDIも先日8月1日の決算説明会で、やはり代表取締役社長の松田浩路氏がUQ mobileのミニミニプランについて言及し、50歳以下の新規契約者のうち、およそ半数が1年以内に解約していることを明らかにしている。

各社のトップが具体的な数字を明示したことは、それだけホッピング目的の契約が多いと見られ、問題意識が強かったことを示したともいえる。どれだけ小容量・低価格プランに力を入れてもホッピングに流れるだけで、携帯電話会社が求める契約の継続やその後の上位プランへの移行に結び付かないと判断したことも、それらプランの縮小・廃止には大きく影響したのではないだろうか。

とはいえ、小容量・低価格のプランに対するニーズは確実に存在している。先の松田氏の発言を振り返るならば、50代以上のミニミニプラン定着率は高かったともいえる。では今後、そうした小容量・低価格を求める人達の選択肢は何があるかといえば、1つはオンライン専用プランだろう。

昨今の料金プラン値上げは、店舗運営にかかるコスト増加が主な要因だ。そのために最初から店舗でのサポートがなく、低コストで運用できるオンライン専用プランは、現状値上げを回避できている。オンライン専用プランには、小容量・低価格で利用できるものが現在も多い。

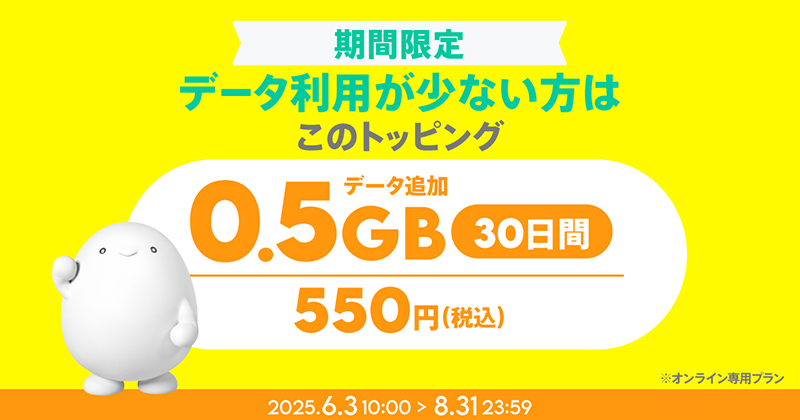

実際ソフトバンクの「LINEMO」は、毎月の通信量が3GB以下であれば月額990円で利用できる「LINEMOベストプラン」を提供している。またKDDIの「povo 2.0」も、小容量かつ低価格で利用できるトッピングを複数用意しており、最近では先のirumoの終了を意識してか、期間限定ながら、0.5GBの通信量を30日間利用できる550円のトッピングなども提供している。

もう1つの小容量・低価格の選択肢は、MVNOが提供するサービスだ。実はMVNOは携帯4社と違って、現在に至るまで値上げの動きを見せていない。

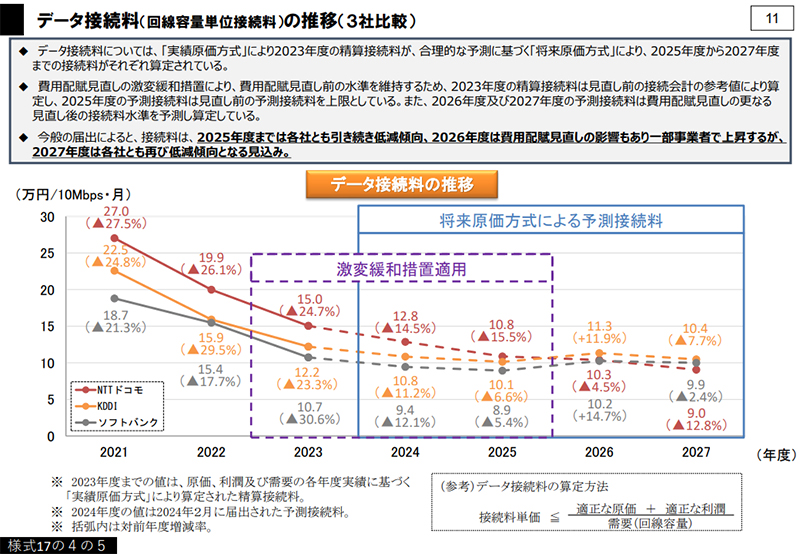

理由の1つは、大半のMVNOがオンライン専用プランと同様、店舗を持たず実質的にオンライン専業であるため元々低コスト体質であるということ。そして、携帯電話会社からネットワークを借りる際に支払う「接続料」の下落傾向が続いていることから、その分コストを削減できるためだ。接続料の計算方法が変化した影響などで、今後一時的に接続料が上がる可能性が出てきてはいるが、中長期的には下落が続くものと見られている。

ただこれら2つのサービスでは、小容量・低価格のニーズが最も高いと見られる50歳以上の年配層をカバーしづらい問題も抱えている。なぜなら、年配の世代ほどインターネットサービスへのなじみが薄く、オンライン専用のサービスを利用してもらうのに大きなハードルがある人も多いからだ。

そうした人達は店舗でのサポートを求める傾向が強いだけに、携帯各社のサブブランドなどが提供していた低価格・小容量のプランは、まさにベストな選択肢だったわけだ。それゆえ、一連のプラン縮小・廃止は年配層ほど不利に働く可能性が高いのである。

もちろん、店頭でのサポートが受けられる小容量・低価格のプランが完全に姿を消したわけではない。irumoと比べればデメリットが増えたとはいえ、ドコモ miniは新料金プランなので今後も提供されるし、まだ値上げの方針を打ち出していないソフトバンクも、サブブランドの「ワイモバイル」ブランドで小容量・低価格のプランとなる、「シンプル2」の「S」プランを継続提供している。

だが物価高が続き、ホッピング行為にも厳しい対応が求められる今後を考慮するならば、その選択肢が一層減る可能性は否定できない。低価格と店頭サポートの両立を必要としている年配層のニーズに応える新たな策が、今後携帯各社には大きく問われるところかもしれない。